Pengantar Arsitektur Nusantara

Untuk memahami rumah dan pemukiman

see Japanese text "家屋と集落を理解するために"

see Japanese text "家屋と集落を理解するために"huruf bilu : belum diverifikasi

Kepulauan Asia Tenggara, terdiri lebih dari 20.000 pulau, memiliki harta karun berupa bangunan kayu yang luar biasa. Bangunan-bangunan tersebut telah berkembang secara unik berdasarkan wilayah dan kelompok etnis. Beberapa terpisahkan oleh laut, beberapa dikelilingi oleh hutan hujan pedalaman. Singkatnya, daya tarik tersebut dapat dikatakan sebagai kekuatan pemodelan yang unik. Bentuk-bentuk tidak wajar yang mampu menjungkirbalikkan akal sehat dalam desain rumah. Kumpulan karya arsitektur tersebut telah mengembangkan jati dirinya, membuat kita seolah-olah tersesat di zaman Dinosaurus.

Sementara itu, Jepang juga memiliki sejarah panjang dalam konstruksi kayu dan menawarkan teknik pertukangan yang sangat berkembang. Namun, ketukangan di Jepang lebih mengarahkan energinya ke dalam, kepada penyempurnaan detail arsitektur yang sudah "mapan". Sedangkan ketukangan arsitektur di wilayah Asia Tenggara, walaupun detailnya kasar tapi lebih mengarahkan energinya ke luar hingga menciptakan bangunan yang luar biasanya bentuknya. Selain itu, arsitektur ini bukanlah sekedar karya satu orang arsitek dengan kreativitas luar biasa, tetapi lebih merupakan karya desain bersama oleh masyarakat.

Di sisi lain, di balik berbagai pemodelan arsitektur tersebut, terdapat juga elemen-elemen yang dapat saling berkesinambungan (seperti basso continuo). Salah satu penyebabnya adalah banyaknya suku bangsa di wilayah tersebut yang termasuk dalam rumpun Bahasa Austronesia (Melayu Polinesia).

Austronesia merupakan kelompok etnis utama di kepulauan Asia Tenggara, dari Kepulauan Pasifik seperti Polinesia dan Mikronesia. Penyebarannya meluas ke Pulau Paskah di timur, Hawai di utara, Selandia Baru di selatan, dan Madagaskar di wilayah barat Afrika. Kerajaan Champa Vietnam, yang dihancurkan pada awal abad ke-19 (disebut telah memperkenalkan musik Lín-yì ke Jepang), adalah negara dari kelompok etnis ini, dan wilayahnya meluas ke sisi benua. Meskipun Jepang bukan bagian dari rumpun bahasa Austronesia, ada kalanya secara historis dapat dianggap sebagai bagian dari lingkup budaya ini.

Map of expansion of Austronesian languages by Maulucioni, based on previous work by Christophe Cagé

Wikipedia

WikipediaMenurut hasil arkeologi dan linguistik, bahasa Austronesia mulai berpindah dari benua sekitar 5000 tahun yang lalu, dan titik awalnya adalah Taiwan. Terlepas dari kebenarannya, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan ketika memikirkan arsitektur di area ini:

1. Bangunan seperti apa yang mereka bawa ketika mereka pindah 5000 tahun sebelum pergerakan bangsa Austronesia dimulai?

2. Bagaimana munculnya berbagai gaya arsitektur yang saat ini terlihat di kepulauan Asia Tenggara?

3. Rumah seperti apa yang semula ada sebelum bangsa Austronesia datang?

Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut, mari kita bahas secara singkat garis besarnya di sini.

Austronesian Architecture

Pertama, mari kita lihat bangunan seperti apa yang dimiliki bahasa Austronesia ketika mereka mulai bergerak.

Rumah Polinesia dan Mikronesia umumnya tidak bergaya panggung, tetapi seluruh bangunan dibangun di atas platform pasangan bata. Bahkan di Taiwan, yang merupakan titik awal, banyak penduduk asli menggunakan rumah berdiri di tanah yang terbuat dari pasangan bata (*1). (Foto 1)

1-1. Paiwan族の家屋 (台湾三地門原住民族文化園)

1-2. Atayal族の半地下家屋 (同左)

Sebagai contoh, jika Anda melihat peta rumah Pulau Marquesas di ujung timur Polinesia, tiang-tiang bubungan di kedua ujung bangunan menopang bubungan atap, dan kasau-kasau langsung digantung dari tanah untuk membentuk atap bangunan. Hanya pada bagian sisi dengan pintu masuk yang memiliki tiang dan dinding, tetapi tidak ada struktur lantai. (Gbr. 1)

Struktur arsitektur rumah di Pulau Yap di Mikronesia menyampaikan pemikiran para para tukang kayu di daerah ini sedikit lebih jelas. Di sini, tiang-tiang bubungan yang berdiri di tanah menopang bubungan atap, tetapi tidak hanya itu, semua elemen horizontal bangunan diterima dengan menanam tiang-tiang terpisah di tanah. Peran setiap tiang sangat sederhana, dan tidak ada ide untuk memasang struktur rangka yang kaku di setiap penjuru. Alih-alih memiliki struktur panggung, bangunan ini juga dibangun di atas platform pasangan bata. Mungkin pengaruh anak cuculah yang membentuk atap berbentuk perahu yang terlihat besar. (Gbr. 2)

Saya membayangkan bahwa filosofi struktural ini adalah gaya arsitektur yang dimiliki Bangsa Austronesia pada masa-masa awal perpindahannya.

Dwell in the Granary

Jika demikian, bagaimana rumah panggung yang menjadi ciri khas daerah itu bisa muncul?

Suku Bontoc di Pulau Luzon dikenal sebagai suku etnik di Asia Tenggara yang hidup tanpa rumah panggung. Menariknya, bagaimanapun rumah “Farey” memiliki struktur panggung empat pilar di dalamnya. Jika melihat proses pembangunan rumah tersebut, ada kalanya lumbung yang tersembunyi ini didirikan di tengah proses. Konstruksi lumbung di atas rumah ini bukan berperan sebagai tempat menyimpan padi, tetapi setelah panen padi disimpan di komplek lumbung yang ada di tempat lain. Kemudian pemilik rumah naik ke atas ruang dan menyalakan tungku untuk prosesi penyembelihan ayam. Karena itu, meski ada tungku di atas panggung, ruang ini tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari (*6). (Foto 2)

2-1. 家屋Farey (Bontoc, Luzon 1981)

2-2. 建設中の家屋 (Bontoc, Luzon 1982)

Di sisi lain, suku Ifugao yang berada di sebelah suku Bontoc tinggal di rumah “Bale” dengan empat tiang pada lumbung itu sendiri, yang berada di dalam ruangan rumah Bontoc. Ide rumah panggung diperkirakan muncul di daerah ini pada awalnya sebagai lumbung kemudian mengubah lumbung menjadi sebuah rumah tinggal. Hipotesa tersebut juga didukung oleh tidak ditemukannya rumah panggung jenis ini di masyarakat asli Taiwan, di mana penanaman padi tidak diwariskan.

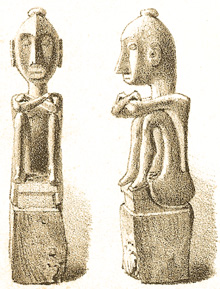

Di dalam lumbung Ifugao, ada ukiran kayu yang disebut "bulol" berbentuk dewa padi. Setelah padi dipanen, semua bulol di desa dikumpulkan di satu tempat, disiram dengan anggur dan diolesi kue beras di wajah, kemudian dikorbankan Babi dan ayam. Lumbung hanya bisa dimiliki oleh orang kaya, jadi di rumah tanpa lumbung, bulol ditempatkan di dalam rumah (*7). Bagi para petani padi seperti Ifugao, tak heran jika lumbung, yang di situ dewa padi diam, mendapat nilai lebih tinggi dari rumah tinggal. (Foto 3)

3-1. 家屋Bale (Ifugao, Luzon 1982)

3-2. 家屋の屋内 (Ifugao, Luzon 1982)

Namun, Bontoc memiliki gaya hidup tradisional yang mengakar, alih-alih menggunakan lantai yang ditinggikan sebagai tempat tinggal, mereka justru tinggal di bawah lantai. Ini adalah kasus yang sangat menarik dari proses penemuan rumah panggung.

Contoh serupa juga terjadi di Indonesia. Penduduk Pulau Leti dan Pulau Kisar di Maluku Tenggara juga tinggal langsung di atas tanah. Namun, sekali lagi, jika kita masuk ke dalam rumah “Rumeh”, kita dapat melihat bahwa rumah ini memiliki struktur bergaya panggung. Sama halnya dengan Bontoc, di mana papan digabungkan secara bergantian dalam arah gelagar dan balok untuk menciptakan lantai yang ditinggikan mirip dengan “Azekura” (konstruksi kayu pada tempat penyimpanan di Jepang). Sekali lagi, loteng bukanlah tempat untuk kehidupan sehari-hari, tetapi digunakan untuk upacara, seperti pernikahan. Ketika keluarganya meninggal, mereka membuat ukiran kayu kecil 'yene' dalam bentuk orang mati dan memajangnya di rak di sisi samping loteng (*8). (Foto 4)

4-1. 家屋Rumeh (Leti 1986)

4-2. 屋内の高床構造 (Leti 1986)

Terdapat contoh yang lebih familiar di Bali. Di Tenganan, Desa Bali Aga, tinggal masyarakat adat memiliki lumbung yang umumnya berada pada jalur yang melintasi pusat desa. Lalu bagaimana dengan beras untuk individu? Di setiap keluarga terdapat sebuah bangunan bernama “Bale Tengah” (ruang pusat), dan loteng bangunan tersebut digunakan sebagai lumbung. Dengan kata lain, mereka hidup di bawah lumbung. (Foto 5)

5-1. 集落共有の米倉Jineng (Tenganan-Bali 1985)

5-2. Bale Tengahの屋根裏が米倉 (Bali 1986)

Suku Sasak di Pulau Lombok juga dikenal sebagai suku bangsa yang tidak kalah terpandang di Indonesia. Mereka membangun rumah “Bale” di atas lahan miring dan tinggal langsung di atas tanah. Namun, di wilayah Bayan di sebelah timur laut Lombok, meskipun mereka tinggal di lantai tanah, ada gudang panggung bernama “Inan Bale” (pusat dari bale) di dalam ruangan. Ruang ini tidak hanya sebagai tempat menyimpan tempayan beras dan barang-barang rumah tangga yang berharga, tetapi juga sebagai tempat pemujaan leluhur dan melakukan ritual di dalam rumah. Selama ritual, pendeta tinggal sendirian di ruang ini dan berdoa kepada leluhur. Situasi yang sama dengan suku Bontoc juga terjadi di sini. (Foto 6)

6-1. 米倉Alangと家屋Bale (Sasak, Lombok 1986)

6-2. 家屋屋内 (Sasak, Lombok 1986)

6-3. 作業場Berugakと家屋Bale (Bayan-Lombok 2015)

6-4. 屋内の高床構造Inan Bale (Bayan-Lombok 2015)

Cara termudah untuk menggunakan rumah panggung adalah tinggal di lumbung itu sendiri seperti orang Ifugao. Seperti itulah rumah “Uma” Suku Donggo di Pulau Sumbawa, dan kita bisa melihat bahwa awalnya merupakan lumbung sebagai pelindung dari tikus dengan tiang-tiang yang menopang panggung. Warga mendirikan kuali api di lumbung untuk digunakan sebagai tempat tinggal, namun area di belakang masih tersisa sebagai tempat penyimpanan beras. (Foto 7)

7-1. 家屋Uma (Donggo, Sumbawa 1986)

7-2. 左手に米の保管庫 (Donggo, Sumbawa 1986)

Beberapa contoh bagaimana berbagai rumah panggung berkembang dari lumbung dapat dicontohkan sebagai berikut.

Rumah “Fala” di Pulau Alor adalah pengalihan lumbung dengan empat tiang, mirip dengan Donggo. Fala, yang berarti rumah, adalah kata yang menunjukkan penghalang tikus di atas tiang. Namun, di Pulau Alor, ada teras "Likhomi" di bawah lumbung, dan para pria menghabiskan waktu sehari-hari mereka secara eksklusif di teras di bawah lumbung ini. Untuk alasan itu, tungku khusus pria dipasang di teras. Sedangkan panci masak sebenarnya ada di dalam lumbung "Falahomi", dan wanita serta anak-anak tertidur di ruang gelap gulita di lumbung. (Foto 8)

8-1. 屋内広間Falahomi (Abui, Alor 2013)

8-2. 高床テラスLikhomi (Abui, Alor 2013)

Ada juga rumah panggung yang dikembangkan dari teras terbuka di bawah lumbung. Seperti itulah rumah “Uma” di Sumba, dan ketika kita masuk ke dalam rumah panggung tersebut, empat tiang utama berdiri di tengah. Dewa leluhur yang disebut “Marapu”, diabadikan pada bentuk atap runcing khas Pulau Sumba di mana bagian tengah atapnya menonjol, dan empat tiang utama menopang ruang loteng ini. Di bagian barat Pulau Sumba, stigma tiang-tiang yang menjaga dari tikus, menunjukkan bahwa ruang loteng suci berasal dari lumbung. Dengan kata lain, ruang hidup manusia di bawahnya berada pada posisi yang sama dengan teras di bawah lumbung. (Foto 9)

9-1. 家屋Uma (West Sumba 1985)

9-2. 屋内中央の4本柱 (West Sumba 1985)

Contoh serupa dapat ditunjukkan dalam gaya rumah yang sama sekali berbeda. “Ruma” dengan atap besar berbentuk perahu seperti Suku Batak Toba di Sumatera, juga merupakan pengembangan dari teras lumbung “Sopo”, jika melihat struktur dari arsitekturnya. (Foto 10)

10-1. 家屋Ruma (Toba Batak, Sumatra 1990)

10-2. 米倉Sopo (Toba Batak, Sumatra 1990)

Akhirnya, izinkan saya menyebutkan rumah Jawa “Omah”. Rumah orang Jawa bukanlah rumah panggung. Arsitekturnya secara simbolis merupakan kombinasi dari dua bangunan, terdiri dari “Pendopo”, ruang terbuka tanpa dinding dan bangunan utama “Dalem” di dalamnya. Pendopo adalah bangunan atap meruncing yang ditopang oleh empat tiang suci “soko guru”. Di dalam Dalem juga terdapat ruang yang ditopang oleh empat tiang, dan ruang tengah yang terletak di belakangnya disebut “Sentong Tengah” atau “Krobongan”, dan dipersembahkan kepada dewi padi, “Dewi Sri”. Ibu rumah tangga biasa mempersembahkan sesajen kepada Dewi Sri setiap minggu di depan Krobongan. Sementara Dalem memiliki karakter yang privat dan feminin, Pendopo merupakan ruang publik untuk melayani pelanggan dan dianggap memiliki kepribadian maskulin terkait dengan ritual leluhur. (Foto 11)

11-1. 男性を象徴するPendopo (Jawa 1991)

11-2. 女性を象徴するDalem (Jawa 1991)

Berdasarkan diskusi sejauh ini, tidak ada salahnya untuk mengatakan bahwa prototipe Pendopo adalah lumbung. Bagian lumbung pada rangka empat tiang bergerak secara paralel dan menjadi sebuah Dalem. Ada pemisahan simbolis antara laki- laki dan perempuan di rumah-rumah Jawa. Simbolisme vertikal (dunia bawah / dunia manusia / dunia atas) sering ditonjolkan pada rumah panggung di Indonesia. Tetapi di Jawa hal itu berubah secara horizontal. Perwakilan arsitektur simbolis yang tumpang tindih dalam arah horizontal ada di Cina, atau mungkin telah dipengaruhi beberapa metode.

Lumbung tidak hanya di daerah ini tetapi juga sampai ke Jepang. Hingga saat ini, lumbung “takakura” digunakan di Kepulauan Nansei. (Foto 12)

12-1. 奄美大島の高倉 (1999)

12-2. 与論島の高倉 (1999)

12-3. 沖永良部島の高倉 (1999)

12-4. 沖縄の高倉 (1999)

Takakura, gudang “azekura”, digambarkan dalam lukisan bagian depan Sutras dari Chusonji abad ke-12, juga ditemukan struktur yang sama dalam lukisan mural gundukan pemakaman Koguryo, yang konon berasal dari abad ke-4 hingga ke-5. Ini adalah contoh penyebaran gaya arsitektur serupa, tetapi tentu saja dengan penyebaran budidaya padi dengan sawah. Karena sekitar abad ke-3 SM di Jepang, dianggap tidak ada perbedaan waktu yang besar dalam penampilan struktur lumbung di daerah ini. (Gbr. 3)

Gbr.3-1. 中尊寺金字経見返絵 c12c

Gbr.3-2. 高句麗八清里古墳 4-5c

Ifugaoの集落

穀霊を象った木彫bulol

水平方向のシンボリズム-中国紫禁城

Boat Symbolism

Atap berbentuk kapal yang menjadi ciri khas rumah kayu Indonesia memiliki latar belakang kepercayaan sebagai berikut.

Nenek moyang datang dengan perahu dari tanah air mereka di barat (hilir). Oleh karena itu, arwah orang yang sudah meninggal diletakkan di kapal lagi dan dikembalikan ke kampung halamannya di sebelah barat (hilir).

Berdasarkan ide ini, rumah dianalogikan dengan kapal yang merupakan kendaraan nenek moyang, dan peti mati dianggap sebagai kapal itu sendiri untuk membawa orang mati.

Penyimpanan cangkang perunggu dan drum perunggu yang ditemukan di benua yang berasal dari abad SM diwakili oleh atap seperti perahu. Budaya barang logam di Asia Tenggara disebut sebagai budaya Dongson, dinamai dari barang-barang perunggu yang digali di Dong Son, Vietnam. Drum perunggu yang menjadi salah satu indikatornya ditransmisikan dari Indonesia ke Melanesia. Tidak diragukan lagi bahwa penemuan arkeologi ini memberikan petunjuk tentang asal mula atap berbentuk perahu.

Bisa jadi hal ini dikarenakan oleh segolongan nenek moyang dengan budaya logam yang datang dengan kapal dari tanah air mereka di Vietnam dan Cina Selatan, bersamaan dengan sebuah bangunan beratap bentuk perahu(*10). (Gbr. 4)

Gbr.4-1. ホアンハ鼓の鼓面 (Vietnum BC3c?)

Gbr.4-2. 雲南石寨山出土貯貝器 (South China BC2-1c)

Ada sebuah rumah di Toraja di Pulau Sulawesi yang terlihat mirip seperti bangunan yang digambar pada drum perunggu budaya Dongson. Di pedesaan Toraja, “Tongkonan”, sebuah rumah yang konon merupakan rumah leluhur, dan “Alang” dari lumbung yang berjajar. Di Toraja, pemukiman diatur menurut sumbu arah hulu, yang merupakan arah kehidupan, dan hilir, yang merupakan arah kematian. Tongkonan, kendaraan ketika leluhur datang, dibangun menghadap ke hulu, sedangkan Alang dari lumbung dibangun menghadap ke hilir. Itulah sebabnya Alang dikaitkan dengan kematian selama proses pemakaman. (Foto 13)

13-1. 家屋Tongkonan(左)と米倉Alang(右)

(Toraja, Sulawesi 1991)

13-2. 船形棺 (Toraja, Sulawesi 1991)

Bersamaan dengan Toraja, suku Batak Toba Sumatera merupakan perwakilan dari atap berbentuk perahu. Lagi-lagi rumah “Ruma” berbentuk kapal dan lumbung “Sopo” yang saling berhadapan. Bangunan lain yang memiliki orientasi serupa dengan bentuk atapnya tersebar di seluruh Sumatera, seperti Pasemah, Minangkabau, dan Aceh. (Foto 14)

14-1. 家屋Ruma(右)と米倉Sopo(左)

(Batak Toba, Sumatra 1990)

14-2. 家屋Rumah Gadangと米倉Rangkiang

(Minangkabau, Sumatra 1990)

14-3. 家屋Ghumah (Besemah, Sumatra 2013)

14-4. 家屋Rumoh (Aceh, Sumatra 2007)

Bahkan, di Indonesia Timur gagasan tentang simbolisme kapal diterima secara luas.

Rumah “Ammu Ru Koko” (rumah rambut tenggorokan) di Pulau Sawu konon berbentuk kapal terbalik. Rumah selalu menghadap ke timur dan barat, dengan pintu masuk pria di haluan “dulu” dan pintu masuk wanita di buritan “wui”. Di bagian buritan terdapat loteng di atas wilayah wanita, dan di Pulau Sawu hanya ibu rumah tangga dari keluarga tersebut yang berhak menaiki loteng ini. Pada festival panen yang diadakan setelah panen sorgum, kue sorgum dibuat dari sebagian hasil panen dan disajikan di dasar tiang di loteng, dan pada saat yang sama diletakkan di atas perahu, dan mengalir ke barat. Baik tanaman maupun manusia dianggap memiliki kampung halaman yang sama untuk kembali. (Foto 15)

15-1. 船首Duruの柱taru duru (Savu 1987)

15-2. 船尾Wuiの屋根裏 (Savu 1987)

”Deu Hoto” (Rumah Api) , sebuah rumah Bunak di pegunungan Pulau Timor, memiliki pahatan seperti bagian tubuh wanita dan labirin yang indah di seluruh permukaan dindingnya. Sekali lagi, dua tiang punggungan disebut “nulal lor” (tiang laut) yang maskulin dan “nulal hoto” (tiang api) yang feminin, dan di rumah “Sao Ria” (Rumah Besar) suku Lio di Flores, tiang-tiang yang menopang punggungan tinggi diberi nama “mangu” (tiang kapal) (Foto 16)

Banyak cerita rakyat tentang analogi rumah dan perahu serta cerita yang menghubungkan sejarah nenek moyang dengan perahu terdengar di seluruh Indonesia Timur, tetapi juga benar bahwa ciri khas atap berbentuk perahu jarang ditemukan. Dalam hal ini, mungkin ada ruang untuk mempertimbangkan kembali apakah itu dapat dipadukan dengan gaya budaya Dongson.

16-1. 海の柱nulal lor (Bunak, West Timor 1987)

16-2. 火の柱nulal hoto (Bunak, West Timor 1987)

16-3. 棟木を支える2本のmangu (Lio, Flores 1986)

16-4. 棟束の足元には祖霊への供物台 (Lio, Flores 1986)

Ekspresi arsitektur dari atap berbentuk perahu besar dapat dilihat di Jepang selama periode Kofun. Banyak model yang berbentuk rumah yang berbaris di tumulus memiliki atap berbentuk perahu dengan atap pelana besar. Ekspresi arsitektur serupa telah diukir pada perunggu dan cermin, dan kemunculannya berasal dari abad ke-2 hingga ke-6 SM. Kecuali era antusias berabad- abad ini, tidak ada atap berbentuk perahu yang muncul dalam arsitektur Jepang berikutnya. Dilihat dari penyebaran budaya perunggu, kemunculan atap berbentuk perahu di Indonesia kemungkinan besar terjadi pada zaman yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di Jepang. (Gbr.5)

Gbr.5-1. 埴輪家 (宮崎県西都原古墳出土 5c)

Gbr.5-2. 家屋文鏡 (奈良県佐味田宝塚古墳出土 4c)

World of Pre-Austronesian Architecture

Terakhir, atas pertimbangan bahwa rumah tempat tinggal penduduk asli sebelum Bahasa bangsa Austronesia tiba di daerah tersebut.

Salah satu kemungkinannya adalah rumah bundar. Melihat ke seberang wilayah, tersirat bahwa ada rumah-rumah melingkar di New Guinea di tepi timur, kepulauan Andaman dan Nicobar di tepi barat. “Yuba Kakadie”, panggung seperti sarang burung yang terdapat di Pulau Enggano barat Sumatera hingga awal abad ke-20, juga menyampaikan gaya arsitektur pra-Austronesia. (Gbr. 5)

17-2. 儀礼家屋Ume Leu (Atoni, West Timor 1987)

17-1. 家屋Umeと穀倉Lopo (Atoni, West Timor 1987)

Terdapat juga rumah ritual berbentuk kerucut “Ume Leu” di bawah suku Atoni di Pulau Timor. Bangunan berlantai tanah ini mempertahankan struktur primitif yang ditopang oleh satu tiang di tengahnya. Tiang itu berdiri di atas lahan batu dan dihiasi dengan berbagai alat suci yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Di sisi lain, rumah umum “Ume” memiliki struktur rangka empat tiang di dalamnya, meskipun memiliki penampilan yang sama. Ini mungkin pengalihan struktur lumbung “Lopo”. Lumbung itu dulunya adalah bangunan besar berbentuk seperti sarang lebah yang hanya dimiliki oleh kelas atas, dibangun di atas lahan batu yang tinggi, dan di bawah lumbung digandakan sebagai tempat pertemuan desa. Arsitektur rumah sebelum menerima struktur lumbung setinggi itu dibiarkan dalam bentuk rumah ritual. (Foto 17)

17-3. 家屋Umeの軸組 (Atoni, West Timor 1987)

17-4. 穀倉Lopoの軸組 (Atoni, West Timor 1987)

Rumah Bunak "Deu Hoto" yang sama di Pulau Timor juga menyimpan jejak rumah bundar. Contoh lainnya adalah “Mbaru Niang”, rumah bundar dari suku Manggarai di Flores, “Omo”, rumah dari Nias bagian utara, dan “Bori Baruk”, rumah tengkorak dari suku Bidayuh di Borneo. (Foto 18)

18-1. 家屋Deu (Bunak, West Timor 1987)

18-2.家屋Mbaru (Manggarai, Flores 1986)

18-3. 家屋Omo (North Nias 1990)

18-4. 頭蓋舎Baruk (Bidayuh, Borneo 1992)

Selain rumah bundar, terdapat rumah panjang dengan gaya arsitektur lama. Rumah panjang adalah bentuk hunian modern seperti apartemen yang sangat sering ditemui di pegunungan Asia Tenggara kontinental dan Borneo, di mana beragam kelompok etnis hidup dalam mosaik tanpa kerajaan yang dominan (*13). (Gbr.7)

Kelompok etnis Austronesia dan Mon-Khmer di dataran tinggi Vietnam masih menggunakan rumah panjang. Di bawah suku Jarai dan Bahnar, ada rumah panjang serta gedung pertemuan pria yang beratap besar “Nha Rong” (*16). (Foto 19)

19-1. ロングハウスSang (Ede, Vietnam 1994)

19-2. 同屋内 (Ede, Đăk Lăk-Vietnam 1994)

19-3. ロングハウス (Jarai, Gia Lai-Vietnam 1997)

19-4. 同屋内 (Jarai, Gia Lai-Vietnam 1997)

Di Borneo, rumah panjang dibangun untuk setiap kelompok etnis di sepanjang sungai, yang merupakan jalur transportasi di hutan hujan. Untuk melakukan perladangan berpindah, rumah panjang itu sendiri biasanya berpindah setiap saat hingga beberapa dekade, dan rumah panjang itu sendiri membentuk sebuah desa. Selain rumah panjang, suku Bidayuh juga memiliki rumah komunal "Baruk" berbentuk lingkaran dilengkapi dengan tengkorak hasil buruan. (Foto 20) (Foto 18-4)

20-1. ロングハウスRuma Panyai (Iban, Borneo 1992)

20-2. 同屋内 (Iban, Sarawak-Malaysia 1992)

20-3. 家屋Binatang/Walai (Rungus, Borneo 1993)

20-4. 同屋内 (Rungus, Sabah-Malaysia 1993)

Ada juga sebuah rumah bernama rumah panjang “Uma” di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, yang terletak di pantai barat Sumatera. Penduduk Kepulauan Siberut masih pemburu dan pengumpul, dan memiliki uma yang berfungsi sebagai simbol sosial untuk ritual bersama yang dimiliki beberapa keluarga dari klan yang sama. (Foto 21)

21-1. 生活空間 Paipai Uma (Siberut 2013)

21-2. 祭祀空間 Katengan Uma (Siberut 2013)

Meski bukan rumah panjang, namun rumah “Omo” di bagian selatan Pulau Nias tampaknya meninggalkan jejak zaman rumah panjang. Untuk beberapa alasan, setiap rumah memiliki pintu yang memungkinkan kita untuk datang dan pergi, dari dan ke rumah tetangga, sehingga terdapat lorong dari satu ujung barisan rumah ke ujung lainnya. Dalam hal co-habitasi, baik rumah Gayo “Umah”, maupun rumah Batak “Ruma” di Sumatera merupakan jenis rumah komunal di mana banyak keluarga tinggal bersama. (Foto 22)

22-1. 集落Banua (South Nias 1990)

22-2. 家屋Omoをつなぐ屋内の扉 (South Nias 2007)

22-3. 家屋Umah (Gayo, Sumatra 1990)

22-4. 屋内 (Gayo, Sumatra 1990)

22-3. 家屋Ruma (Karo Batak, North Sumatra 1990)

22-4. 屋内 (Karo Batak, North Sumatra 1990)

Bidayuhの頭蓋舎

Viewpoints

Setelah membahas sejarahnya, berikut adalah beberapa pemikiran tentang bagaimana cara untuk memahami daya tarik dari rumah-rumah di daerah tersebut.

Point 1 Atap

Atap menjadi fokus desain arsitektur yang melambangkan masyarakat. Bahan penutup atap, yaitu alang-alang dan palem, merupakan dua bahan utama yang memungkinkan bentuk yang beraneka ragam itu. Alang-alang biasanya digunakan di dataran tinggi dan daerah pegunungan yang merupakan tempat tumbuhnya secara alami. Namun, tidak seperti atap jerami Jepang yang tebal dengan akar alang-alangnya yang ke bawah, di sini, pada pemasangan atap, ujung daun yang menghadap ke bawah, sehingga diperoleh atap yang ringan dan bebas dengan berbagai bentuk. Namun, cara memasang atap alang-alang bervariasi dari daerah ke daerah. Dalam beberapa kasus, seperti di Jepang, seikat alang-alang dipasang langsung ke rangka atap. Pada keadaan lain, panel atap disiapkan terlebih dulu di bawah baru kemudian dipasang ke atap. Yang terakhir mungkin karena atap palem. (Foto 23)

23-1. チガヤ [Imperata cylindrica]

23-2. 骨組みに直接固定 (Lio, Flores 2017)

23-3. カヤ束を串刺し (Sumba 2008)

23-4. 屋根パネルをつくる (Sasak, Lombok 1986)

Di sisi lain, ada banyak jenis palem, dan vegetasi serta pola penggunaan yang cukup beragam. Nilai kegunaan pohon palem sangat tinggi, dan atapnya dapat dikatakan sebagai produk sampingan dari tujuan aslinya. Dua tipe palem dikenali dari bentuk daunnya, yaitu 'palem daun bulu' dan 'palem daun tangan'.

Bahan atap yang paling umum digunakan adalah pohon sagu yang memiliki helai daun yang besar dan tahan lama serta dibudidayakan secara intensif untuk mengumpulkan tepung sagu. Untuk atap, helai daun dipotong dan dilipat mengelilingi poros lembar per lembar sehingga membentuk panel. Ini adalah penggunaan 'palem daun bulu' yang paling umum.

Dengan membuat panel atap seperti itu terlebih dahulu, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja saat membuat atap. Oleh karena itu, meskipun pengatapan alang-alang merupakan peristiwa besar bagi seluruh desa, atap palem cenderung menjadi pekerjaan keluarga dan tidak mungkin menjadi nodul sosial. Akibatnya, atap palem mudah menjadi galvanis oleh pengaruh ekonomi komoditas. (Foto 24)

24-1. サゴヤシ [Metroxylon sagu] (Nias 2012)

24-2. サゴヤシのパネル作成 (Baduy 2012)

24-3. サゴヤシの屋根葺き (Tanimbar-Kei 1986)

24-4. サゴヤシの屋根葺き (Nias 2012)

Penggunaan nipah di daerah pesisir di mana pohon sagu tidak tumbuh. Nipah merupakan palem serbaguna yang digunakan sebagai bahan tuak dan gula, namun sebagai bahan atap tidak sekuat daun sagu, karena mudah rentan terhadap serangga. Tidak ada pilihan lain di wilayah pesisir. (Foto 25)

25-1. ニッパヤシ [Nypa fruticans]

25-2. ニッパヤシの屋根 (Bajau, Borneo 1994)

Kelapa sawit, yang banyak ditemukan di daerah pesisir, jarang digunakan untuk atap karena lembarannya tipis dan kurang tahan lama. Namun, dapat digunakan jika daunnya dapat dikumpulkan dalam jumlah besar. Dalam hal ini, cukup helai daun dilipat di sekitar tangkai untuk membuat panel atap, tanpa menggunakan poros. Namun, jika atap tidak dilapisi dengan rapat, akan bocor bila turun hujan. (Foto 26)

26-1. ココヤシ [Cocos nucifera]

26-2. ココヤシの屋根 (Leti 1986)

Pohon palem dan bambu biasa tidak tumbuh di hutan tropis. Kelompok pemburu dan pengumpul yang berpindah-pindah menggunakan sejenis 'Licuala' yang tumbuh liar di hutan. (Foto 27)

27-1. ウチワヤシ [Licuala sp.]

27-2. ウチワヤシの屋根葺き (Penan, Borneo 1992)

'Palem daun tangan' seperti lontar yang sering dijumpai di daerah kering. Dalam beberapa kasus, helai daunnya dipisahkan untuk membuat panel seperti 'palem daun bulu', tetapi daunnya sering diikat ke atap sebagaimana adanya. Dengan demikian, tepi atap pelana tidak dapat dibentuk, sehingga dengan sendirinya atap menjadi bulat. (Foto 28)

28-1. ロンタルヤシ [Borassus flabellifer L.]

28-2. ロンタルヤシの屋根 (Roti 1987)

28-3. グバンヤシ [Corypha utan]

28-4. グバンヤシの屋根 (Belu, West Timor 1987)

Selain daun palem, "ijuk" yang menutupi batang aren dapat dipakai. Ini adalah bahan penutup atap berkualitas terbaik dengan daya tahan yang sangat tinggi. (Foto 29)

29-1. サトウヤシ [Arenga pinnata]

29-2. イジュックijukの屋根葺き (Bali 1985)

Atap tergantung pada lingkungan ekologis lahan karena membutuhkan sejumlah besar material untuk menutupi atap dan perlu diganti terus menerus. Selain alang-alang dan palem, berbagai bahan alam seperti bambu dan kayu digunakan. Jika melihat atapnya, kita bisa mengetahui alam sekitarnya dan kebijaksanaan manusia yang berurusan dengan itu. (Foto 30)

30-1. 竹の屋根 (Sumbawa 1986)

30-2. 竹の屋根 (Toraja, Sulawesi 2013)

30-3. 木羽板の屋根 (Kayan, Borneo 2014)

30-4. 木羽板の屋根 (Mamasa, Sulawesi 2013)

Bicara tentang itu, tidak peduli seberapa besar atapnya, biasanya tidak ada ruang hidup manusia di loteng. Loteng merupakan tempat suci di mana pusaka dan barang berharga ditempatkan, tempat ritual diadakan, dan biasanya tidak dapat diakses oleh penduduk lain. Di dalam rumah yang gelap tanpa jendela, kita akan dipaksa untuk memikirkan kembali siapa pemilik rumah yang sebenarnya. (Foto 31)

31. Bima-Sumbawa 1986, Batak Toba-Sumatra 1900, Kodi-Sumba 1985, Minangkabau 1990

Bunak-Timor 1987, Toraja, Sulawesi 1991, Sasak-Lombok 1986, Bidayuh-Borneo 1994

North Nias 1990, Savu 1987, Manggarai-Flores 1986, Bahnar-Vietnam 1997

South Nias 1990, Batak Karo-Sumatra 1990, Lio-Flores 1986, Atoni-West Timor 1986

Point 2 Lantai

Gbr.8. 天上界と地下界の交点にイメ-ジされる

ンガジュ・ダヤク族の聖なる家

Rumah panggung adalah salah satu ciri utama rumah Asia Tenggara. Semua pembahasan tentang kosmologi rumah merujuk pada struktur panggung. Jadi bisa dibilang, dunia yang dihuni manusia terletak di antara loteng, yang melambangkan dunia atas, dan lantai bawah, yang melambangkan dunia bawah tanah. Ini mengingatkan kita pada diskusi klasik SCHÄRER tentang rumah sakral Dayak Ngaju di Borneo. (Gbr.8)

Dalam gambaran "rumah suci", rumah panggung dibangun di atas seekor Naga, dan burung enggang bertengger di atapnya. Naga adalah simbol dewi bawah tanah "Jata", dan burung enggang melambangkan dewa surgawi "Mahatara". Rumah suci berada di persimpangan dunia surgawi dan dunia bawah tanah, dan menghubungkan dua dunia tersebut. (“DIE GOTTESIDEE DER NGADJU DAJAK IN SÜD-BORNEO” 1946)(*9)

Ada dua jenis struktur panggung. Pertama, struktur yang menopang lantai di tengah-tengah tiang pendukung atap, dan yang kedua adalah struktur yang meletakkan seluruh bangunan di atas tiang. Kedua struktur panggung ini sudah dikenal pada zaman Borobudur. Suku Baduy di Jawa dan suku Sasak di Lombok masih memiliki kedua jenis lumbung tersebut. (Foto 31) (Gbr.9)

Gbr.9-1. 通し柱式の高倉 (ボロブドゥール隠れた基壇)

31-1. 穀倉Leuit Karumbung (Baduy, Jawa 2012)

31-2. 穀倉Leuit Lenggang (Baduy, Jawa 2012)

31-3. 穀倉Sambi (Sasak, Bayan-Lombok 1991)

31-4. 穀倉Geleng (Sasak, Bayan-Lombok 2015)

Rumah panggung di kepulauan itu sebagian besar lahir dari lumbung dengan bentuk struktur kedua. Di sisi lain, bangunan panggung di daratan utama Asia Tenggara menggunakan jenis struktur pertama, yang kemungkinan lebih tua dari jenis struktur kedua.

| FLOOR Level WALL Construction |

IFLOOR IS .... ON THE GRANARY |

IIBENEATH THE GRANARY |

IIION THE GROUND |

|

|---|---|---|---|---|

awithout wall |

|

|

|

|

| KEDANG granagy ATONI granary 'lopo' DONGGO 'uma' |

ALOR house TOBA BATAK granary 'sopo' |

KEDANG former house TOBA BATAK house 'ruma' SUMBA 'uma' SAVU house 'amu' |

KEDANG present house ATONI house 'ume' JAWA house 'pendopo' RAKAHANGA house |

|

bwith wall |

|

|

|

|

| IFUGAO house 'bale' MAORI store house 'pataka' TORAJA house 'tongkonan' NIAS house 'omo' |

TORAJA granary 'alang' | BONTOC house 'farey' | ||

Donggo

Alor

Sumba

Point 3 Tiang

Cara menopang bubungan atap adalah petunjuk untuk mengetahui transisi teknologi struktur bangunan. Hubungan silsilah dapat dilihat dengan menyederhanakan struktur yang terlihat sulit.

Rumah ritual Atoni "Ume Leu" di Pulau Timor yang seluruh atapnya ditopang dengan satu tiang keramat "ni ainaf" (tiang ibu) yang berdiri di tengah rumah, dan rumah suku Bunak "Deu Hoto" dengan dua tiang nok ikonik, yaitu maskulin "nulal lor" (tiang laut) dan feminin "nulal hoto" (tiang api), yang menopang atap, merupakan bentuk struktural sebelum munculnya rumah panggung di daerah ini. (Gbr.10)

Gbr.10-1. ティモール島Atoniの儀礼家屋Ume Leu

Gbr.10-2. ティモール島Bunakの家屋Deu Hoto

Tiang nok, ketika struktur panggung diperkenalkan, akan didirikan di atas panggung tanpa menghalangi bagian di atas tanah. Ada banyak contoh khas arsitektur tipe lumbung seperti Bontoc di Luzon, Toraja di Sulawesi, Kei-Tanimbal dan Nias.

Rumah suku Lio di Flores mengalami perubahan lebih lanjut. Dengan mengangkat dua tiang nok "manggu" (tiang layar) yang menopang bubungan para leluhur dari dinding, bukan dari lantai, konstruksi atap yang sanggat tinggi terwujud. (Gbr.11)

Gbr.11-1. ニアス島の家屋Omo

Gbr.11-2. フローレス島Lioの家屋Sao Ria

Di Pulau Leti, kita bisa mengikuti proses peralihan dari tiang di atas tanah ke tiang di atas panggung. (Foto 32)

32. レティ島家屋の棟持柱の変遷:①原型 ②支柱の省略と棟持柱の分離 ③棟持柱地上部分の省略

Perubahan struktural lebih drastis terjadi ketika lempeng batu digunakan. Tiang yang ditanam ke dalam tanah bebas untuk konstruksi karena bahkan satu tiang pun bisa berdiri sendiri. Di sisi lain, tiang tebal diperlukan untuk menghindari pembusukan di bawah tanah. Tiang diletakkan di atas lempeng batu dapat menghilangkan kelemahan ini, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sampai struktur bangunan selesai. Ini adalah teknologi canggih yang mengandaikan balok penetrasi. Relief Candi Borobudur dan Prambanan yang konon berasal dari abad ke-8 dan ke-9, sudah memiliki bangunan yang menggunakan lempeng batu dan tiang kuda-kuda. Struktur arsitektur seperti itu mungkin telah diwujudkan sejak awal di kawasan pusat kebudayaan. (Gbr.12) (Gbr.9-1)

Gbr.12-1. King Ugrasena is enthroned again as the King of Mathura (Candi Wisnu, Prambanan)

Gbr.12-2. Sita bears two sons, Lawa and Kusa (Candi Brahma, Prambanan)

Namun, tiang kuda-kuda yang umum dalam arsitektur modern hanyalah akibat yang membuat rumah tradisional kurang khas. Ini adalah struktur yang sekarang banyak ditemukan di daerah yang menggunakan kayu komersial secara eksklusif seperti di Jawa, Bali, Sumbawa dan sebagian Sumatera, Sulawesi. Sebagai contoh, rumah Aceh di Sumatra adalah bangunan modern dengan menggunakan tiang kuda-kuda, tetapi di rumah Minangkabau semua tiangnya didirikan dari tanah tanpa menggunakan tiang kuda-kuda meskipun pakai lempeng batu sebagai fondasi tiang. Ini adalah filosofi struktural asli. (Gbr.13)

Gbr.13-1. スマトラ島Acehの家屋Rumoh

Gbr.13-2. Minangkabauの家屋Rumah Gadang

Di sisi lain, struktur atap rangka yang sering ditemukan di rumah-rumah pertanian Jepang jarang ditemukan. Struktur ini digunakan untuk tujuan menghilangkan tiang nok penghalang pada bangunan yang hanya memiliki atap tanpa dinding, seperti lumbung Sasak di Lombok dan rumah Donggo di Sumbawa. (Gbr.14)

Gbr.14-1. スンバワ島Donggoの家屋Uma

Gbr.14-2. ロンボック島Sasakの穀倉Alang

Berfokus pada cara berdiri tiang, tantangannya adalah bagaimana mengatasi kekurangan tiang ditanam yang mudah membusuk dan bagaimana mencapainya tanpa teknologi sulit menggunakan lempeng batu.

Tiang berakar yang digunakan oleh suku Ifugao di Luzon dan tiang batu yang digunakan oleh suku Lio di Flores adalah satu pilihan, tetapi meskipun tidak begitu istimewa, cukup kalau tiang berdiri sendiri tanpa ditanamkan. Jika demikian, tujuannya dapat dicapai hanya dengan menempatkan tiang tebal di atas batu. Tiang jenis ini banyak terdapat di daerah Lampung dan Pasemah di Sumatera. Semua struktur tiang seperti ini bisa dikatakan varian dari tiang pondasi yang mengangkat struktur kotak berasal dari lumbung. (Foto 34)

34-1. Ifugaoの根付柱 34-2. Lioの石柱 34-3. Lioの床束 34-4.Besemahの束柱組

Selain itu, 'struktur perakitan paralel-lintas' sudah dikenal sejak zaman Borobudur. (Gbr.9-2)

Banyak contoh yang menjadi dasar tiang lumbung, namun di wilayah Batak Sumatera dan wilayah Toraja Sulawesi digunakan sebagai substruktur rumah. Di Batak Karo, substruktur ini disebut "sangka manuk" (kandang ayam) dan dikatakan konstruksi panggung yang lebih tua. (Foto 35)

35-1. sangka manukをもつ家 (Karo, Sumatra 2013)

35-2. 集会所Lobo (Bada, Sulawesi 1992)

Akhirnya, secara singkat menyentuh simbolisme tiang.

Banyak benda dilekatkan pada tiang keramat "ni ainaf" (tiang ibu) yang menopang rumah ritual "Ume Leu" suku Atoni di Pulau Timor. Ini semua peninggalan nenek moyang, mulai dari pedang, tombak, senjata api, gong, hingga barang-barang bawaan seperti tempat sirih dan jamu, hingga kain merah yang melilit kepala prajurit, hingga telinga jagung yang merupakan sisa-sisa upacara panen. Pada hari-hari ketika desa sering berperang, prajurit berkumpul di rumah ini dan berdoa untuk kemenangan sebelem berangkat. (Foto 36)

Karena pembangunan rumah dimulai dengan tiang-tiang yang didirikan, maka tiang berdiri menjadi ritual. Tanggal dan waktu serta tiang mana yang akan mulai dibangun biasanya ditentukan secara adat.

Di desa Sumba, empat tiang utama penopang loteng keramat dibawa dari hutan ke desa dengan kerjasama seluruh penduduk desa. Setelah selesaikan dengan ukiran bergaya sebagai tiang pria dan tiang wanita, empat tiang tersebut harus didirikan sebelum fajar. Dimulai dari "kambaniru uratu" (tiang meramal) di kanan depan yang melambangkan dewa leluhur "Marapu", empat tiang didirikan berlawanan arah jarum jam. (Foto 37)

Kepentingan simbolis tiang tidak ada hubungannya dengan peran struktur arsitektural.

Di Toraja, Sulawesi, "Tongkonan Layuk" (rumah pendiri) memiliki tiang yang disebut "a'riri posi" (tiang pusat) di bawah lantai. Dalam ritual setelah pembangunan selesai, tiang ini ditempatkan di bawah balok yang sesuai setelah memutar bangunan tiga kali searah jarum jam. Meskipun merupakan simbol dari pusat dunia, tiang ini adalah tiang pondasi yang secara struktural tidak berguna. Dahulu kala, di wilayah Bada utara Toraja, tengkorak manusia yang diburu dikubur di bawah "ari'im pohi" (tiang pusat). Cerita rakyat serupa ditemukan di banyak tempat selain Sulawesi. (Foto 38)

36. 母の柱 (Atoni 1986)

37. 占いの柱を立てる (Sumba 2008)

38. 心柱 (Toraja 2013)

Menurut Heine=Geldern yang membahas budaya megalitik Asia Tenggara, tiang peringatan berbentuk Y dapat dilihat di berbagai tempat bersama dengan struktur megalitik seperti 'dolmen' dan 'menhir'. Di wilayah Nagekeo Flores, “Peo” menggunakan tiang yang berakar. Pembangunan Peo disertai dengan pesta besar dan dianggap sebagai bukti persatuan penduduk desa. (Foto 39)

Di rumah utama suku Yami (Tao) "Vahai" di Pulau Anggrek, Taiwan, terdapat tiang "tomok" yang disebut 'jiwa rumah'. Ini adalah tiang berbentuk unik yang terbuat dari akar penopang pohon besar, dan memiliki ukiran tanduk kambing berbentuk Y di bagian depan. Saat membangun rumah baru, ada ritual menempelkan kambing kurban ke tomok dan tuangkan darahnya untuk memasukkan jiwa ke tiang. Kalaupun tidak ada lagi penghuni dan rumahnya dirobohkan, hanya tomok yang akan tetap ada sampai rusak. (Foto 40)

Rumah "Rahan" di Kepulauan Tanimbar memiliki tiang berbentuk pelat "tavu", yang melambangkan nenek moyang mereka. Tavu menopang struktur atap dengan ujung lengannya. Itu tidak hanya berarti perlindungan rumah ini dan klan yang berkumpul di sana, tetapi juga melambangkan bahwa dunia yang dikotomis seperti pria dan wanita, matahari dan bulan bersatu di bawah tavu. (Gbr.15)

39. Y字型の記念柱Peo

(NageKeo, Flores 1986)

40. 家の魂Tomok

(Yami, 蘭嶼-台湾 1983)

Dengan menjadi simbol leluhur, tiang melindungi rumah, menyatukan keluarga dan penduduk desa, dan berfungsi sebagai referensi untuk memahami dunia.

Point 4 Orientasi

Kawasan ini umumnya tidak memiliki sumbu utara-selatan. Seiring dengan arah matahari terbit (timur) dan matahari terbenam (barat), digunakan orientasi hilir-hulu atau laut-gunung sebagai pengganti utara-selatan. Penduduk sering menerjemahkannya sebagai utara dan selatan dengan bahasa modern dan desa selalu dijelaskan untuk mengikuti sumbu orientasi yang sama, tetapi itu tidak berarti orientasi absolut. (Gbr.16) (Foto 37)

Gbr.16. ニアス島南部の集落配置。集落はRaya(南≈上流)Low(北≈下流)の軸線

Yang terkenal adalah Bali, dengan 'kaja' yang menunjuk ke gunung adalah arah suci, dan 'kelod' yang mengarah ke laut, adalah arah profan. Tentu, orientasinya terbalik di selatan dan utara pulau. Selain itu, orientasi terkait dalam makna simbolis dan mempengaruhi penataan desa dan rumah, akibatnya di Bali seluruh ruang pulau berpusat di Gunung Suci, bahkan perilaku manusia, terstruktur oleh orientasi. (Foto 42)

41. ニアス島 Orahili Fau村 (1990)

42. バリ島 Tenganan村 (1985)

Keadaan sama saja di Sulawesi, yang jauh lebih besar daripada Pulau Bali. Orang Toraja pedalaman mengikuti poros "daya" (hulu) dan "lau" (hilir) untuk merencanakan desa mereka tempat dua baris rumah leluhur "Tongkonan" dan lumbung "Alang" diletakkan secara paralel. Atap besar berbentuk perahu, Tongkonan, sebagai lambang kendaraan leluhur yang naik ke hulu sungai ke tanah Toraja, menghadap ke arah hulu, arah depan / masa depan / kehidupan secara simbolis, sebaliknya Alang menghadap ke arah hilir, yaitu kembali / masa lalu / kematian. (Foto 43) (Gbr.17)

43-1. Torajaの集落配置 (Sulawesi 2005)

43-2. Tongkonan の私的・家族的な屋内広間Sali

43-3. Alang 床下の公的なテラスSali (Sulawesi, 1991)

Gbr.17. Torajaの家屋平面 (Sa'dan-Sulawesi)

Di kalangan Batak Karo di Sumatra, sumbu "jahe" (hilir) dan "julu" (hulu) menentukan struktur dan tata letak rumah. Jahe disamakan dengan pangkal pohon dan julu disamakan dengan tajuk pohon, serta balok horizontal selalu dibangun mengikuti arah ini. Rumah selalu menghadap ke hilir, dan banyak keluarga (kebanyakan 8 keluarga) tinggal di kanan dan kiri melintasi lorong yang menghubungkan pintu depan dan belakang. Penempatan keluarga ditentukan berdasarkan perkerabatan mereka. Misalnya, pemilik rumah, keturunan pendiri rumah, tinggal di "Jabu Bena Kayu" (bilik pangkal pohon) di sisi kanan pintu masuk di sisi hilir. Garis diagonal, "Jabu Ujung Kayu" (bilik tajuk pohon), ditempati oleh anak perempuan dan suaminya, yang seharusnya membantu pemilik rumah. (Foto 44) (Gbr.18)

44-1. Karo Batakの集落 (Sumatra 2011)

44-2. 同屋内 (Karo Batak, Sumatra 2013)

Gbr.18. Karo Batak の家屋平面 (Dokan-Sumatra)

Singkatnya, orientasi rumah tidak hanya menentukan susunan bahan tetapi juga susunan manusia.

Point 5 Kanan dan Kiri

Sumbu depan, belakang, kiri, kanan yang berasal dari tubuh manusia juga berperan dalam menentukan denah lantai. Seperti yang ditunjukkan oleh disertasi klasik yang ditulis HERTZ "Dominasi Tangan Kanan", di sebagian besar masyarakat, tangan kanan selalu lebih unggul dari tangan kiri. Seperti orientasi, manusia menggunakan tautan makna, membawa kontras seperti laki-laki / perempuan, umum / pribadi, sakral / profan, dan panas / dingin ke denah lantai sebuah rumah.

Tangan kanan mendominasi tangan kiri di bawah mayoritas kelompok etnis di dunia, karena struktur masyarakat bekerja secara eksternal pada manusia, bukan pada struktur biologis tubuh [R. Hertz 1909] (*19).

Gbr.19. Diagram of the Sumbanese House

Di Pulau Sumba, sisi kanan rumah adalah area untuk laki-laki, tempat umum untuk menyambut pengunjung dan melaksanakan upacara, sedangkan sisi kiri rumah adalah area untuk perempuan dan anak-anak, ruang privat, tempat gentong air, menyiapkan makanan, dan pekerjaan sehari-hari.

Area pria dan wanita dibagi menjadi kanan dan kiri ditentukan oleh arah dari pintu masuk hingga bagian belakang rumah. Sebab, kuburan leluhur 'dolmen' diletakkan di lapangan di depan rumah, fokus simbolis rumah Sumba ada di bagian depan. Selama ritual ruangan kecil (E) di samping pintu depan bahkan merupakan tempat untuk menurunkan perwakilan objek dewa leluhur "Marapu" yang diabadikan di loteng suci. (Foto 45) (Gbr.19)

45-1. スンバ島の家屋 女の領域

45-2. 男の領域 (Wunga-East Sumba 2008)

Namun, tempat terpenting biasanya terletak pada sisi belakang rumah daripada sisi depan. Misalnya, di rumah Lio "Sa'o Ria" di Pulau Flores, tempat pemangku adat duduk di belakang aula "Maga Ria", dan kanan dan kiri ditentukan dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, ada dua tungku di kanan dan kiri dalam ruangan, 'Waja Nggana' (tungku kanan) digunakan oleh kepala keluarga di sisi kiri pintu masuk, dan 'Waja Nggeu' (tungku kiri) di sisi kanan untuk masakan biasa. (Foto 46) (Gbr.20)

Gbr.20. Lio の家屋平面 (Koanara-Flores)

Gbr.21. Jawa の家屋平面 (Kotagede-Jawa)

46. 司祭の席(右)とふたつの炉 (Lio, Flores 1986)

47. 稲の女神を祀るKrobongan (Jawa 1991)

Selain itu, di rumah Jawa "Omah", ruangan yang paling suci adalah "Krobongan" ("Sentong Tengah"), kamar yang didedikasikan untuk dewi padi, terletak di belakang aula di Dalem. Berpusat pada kamar ini, 'Gandok Kiwo' (koridor kiri) terletak di sisi kanan pintu masuk, dan 'Gandok Tengen' (koridor kanan) terletak di sisi kiri. (Foto 47) (Gbr.21)

Di Pulau Kei-Tanimbar, dua sampai empat keluarga yang berbeda garis keturunan tinggal bersama di sebuah rumah "Rahan". Bangunannya memiliki tiga baris, dan dari aula tengah 'Katrean', terdapat dua ruangan, "Rin Mel" (kamar kanan) di sebelah kiri dan "Rin Balit" (kamar kiri) di sebelah kanan jika dilihat dari pintu masuk. Seperti biasa, kanan dan kiri ditentukan oleh arah belakang bangunan. Kamar di sebelah kanan memiliki tungku api khusus yang hanya menyala selama upacara, dan kepala keluarga tinggal di ruangan ini. (Foto 48) (Gbr.22)

48-1. 右の部屋 Rin Mel

48-2. 中央広間 Katrean (Tanimbar-Kei 1986)

48-3. 左の部屋 Rin Balit

Gbr.22. タニンバル・ケイ島 の家屋平面 (Tanimbar-Kei)

49. 床下の胎盤

Di Pulau Kei-Tanimbar, ari-ari anak setelah melahirkan dianggap sebagai saudara kandung dari anak yang lahir dan, ditempatkan oleh bidan di tempurung kelapa yang dibelah dua sebagai peti mati. Kemudian ari-ari anak laki-laki akan dikuburkan di sisi kanan bawah lantai rumah, dan ari-ari anak perempuan akan dikuburkan di sisi kiri. (Foto 49)

Selain itu, meriam dari zaman Portugis atau Belanda diperlukan sebagai mahar pernikahan. Meskipun sekitar 20 meriam saja di seluruh pulau, pernikahan tidak terputus karena meriam juga beredar di antara kerabat yang bertentangan dengan pemindahan wanita. Namun, sering kali harga pengantin tidak dibayar bahkan setelah menikah. Dalam hal ini, "hutang" akan dilunasi sebagai perayaan upacara seperti pembangunan rumah baru. Sekarang, kepala suku mempelai wanita berkunjung dengan meriam perayaan. Di sisi pemilik, keluarga angkat akan berada di sisi kiri, berpusat pada kepala suku, dan para tamu akan berada di sisi kanan. (Foto 50)

Bagaimanapun, kanan dan kiri bermanifestasi sebagai kategori untuk merujuk pada setiap kesempatan, termasuk melahirkan, pernikahan, dan pemakaman.

Point 6 Upacara

Rumah adalah simpul bagi orang yang lahir dan keturunannya di sana. Untuk itulah jika keaslian sebuah rumah hilang, hubungan kekerabatan pada rumah tersebut juga akan menghilang. Upacara dilakukan sebagai cara untuk menjalin hubungan dengan nenek moyang secara terus menerus dan melatih diri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Meskipun struktur dan material bangunan baru, rumah adat harus didirikan berdasar pada ritual adat dan harus memiliki ruangan yang dapat dipakai untuk upacara dan ritual tersebut. Ritual terlihat sebagai tradisi khusus, tetapi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tindakan kita menyalakan lampu ketika mulai gelap. Kita tahu dari mana asal listrik untuk menyalakan lampu tersebut. Meski demikian, rumah modern tidak punya jawaban untuk persoalan dari mana asal hidup dan ke mana harus pergi, atau tentang mengapa panen melimpah sepanjang tahun. Rumah adat memiliki "sakelar" untuk itu.

Setiap rumah "Rahan" di pulau Kei-Tanimbar memiliki nama sendiri-sendiri dan peran ritual tertentu. (Gbr.22)

51-1. Wadar

51-2. Mitu

51-3. Bingan

Ada sembilan rumah di desa dengan altar "Wadar" yang mengabadikan mitos leluhur. Tengkorak penyu yang dikorbankan digantung di atap di belakang aula Katrean. Penyu dipercaya sebagai pengganti nenek moyang, dan selalu dipersembahkan untuk Wadar. Altar juga memiliki talenan suci untuk memasak penyu. Talenan persegi untuk memasak penyu betina, dan talenan bundar untuk memasak penyu jantan. Manusia dari klan yang sama melakukan ritual leluhur bersama di altar ini. (Foto 51-1)

Selain mitos nenek moyang, ada dewa asing yang disebut "Mitu". Ada lima rumah di desa yang mengabadikan Mitu dengan masing-masing nama. Sebuah kotak kayu dengan dua leher sabit ditempatkan di kiri atas pintu setelah memasuki pintu. Rumah adat di desa semua berbagi altar Mitu di suatu rumah untuk kelompok ritual. Kotak kayu itu suci dan biasanya tidak tersentuh. Saat memanen jawawut, "Mitu Duwan" (penjaga mitu) menyajikan satu untai jawawut di sini. Ketika sesuatu yang istimewa seperti membangun rumah baru, babi dikorbankan ke altar Mitu, dan setelah berdoa, bersama makan mulai dari Mitu Duwan. (Foto 51-2)

Selain ritual publik, ritual pribadi mungkin diperlukan di rumah. Untuk menyembuhkan penyakit atau mendoakan keselamatan, mempersembahkan sesajen kepada arwah leluhur yang lebih dekat. Tempat sesaji untuk tujuan itu disebut "Bingan", yang ditempatkan pada atas balok berjalan di tengah ruangan di Rin Mel. Pada bulan Februari dan Agustus, ketika angin musim berganti, sirih-pinang dan rokok ditawarkan, minuman aren dituangkan ke dalam tabung bambu, dan digantung di pegangan Bingan. Tabung bambu, setelah upacara digantung di ujung atap. (Foto 51-3)

- (*1) 台湾東部のアミ族は例外的に土間居住をしない。また北部山岳地帯のアタヤル(タイヤル)族は石積みの基壇を設けながら穴を掘り半地下に住む。李亦園は平埔族の家屋が基壇をもつことをミクロネシア、ポリネシアの石積みと関連づけている。

李亦園 「臺灣南部平埔族平臺屋的比較研究」『中央研究院民族學研究所集刊』第3期, pp.117-144, 1957 - (*2) LINTON, Ralph “The Material Culture Of The Marquesas Islands”, Memoirs of the Bernice P. Bishop Museum 8-5, pp.271-297, 1923

- (*3) CHRISTIAN, F. W. “EASTERN PACIFIC LANDS ; TAHITI AND THE MARQUESAS ISLANDS”, Robert Scott, London, 1910

- (*4) FROBENIUS, Herman “Oceanische Bautypen”, Zeitschrift für Bauwesen 49 with Atlas, pp.553-580 and pl.57-59, 1899

- (*5) “Scientific American Supplement” 26 August 1899, with the caption: “A native hut on Yap Island, showing stone money leaning against the right wall.”

microbuds

microbuds - (*6) JENKS,A.E. "THE BONTOC IOC IGOROT", Department of the Interior Ethnological Survey Publications Volume 1, 1905

- (*7) BARTON,R.F. "THE RELIGION OF THE IFUGAOS", American Anthropologist New Series 48-4 Part 2, 1946

- (*8) Riedel, J. G. F. “DE SLUIK- EN KROESHARIGE RASSEN TUSSCHEN SELEBES EN PAPUA”, 1886

- (*9) SCHÄRER, Hans “DIE GOTTESIDEE DER NGADJU DAJAK IN SÜD-BORNEO”, E.J.Brill, Leiden, 1946

- (*10) VROKLAGE, B. A. G. “Das Schiff in den Megalithkulturen Sudostasiens und der Sudsee”, Anthropos 31, pp.712-757, 1936

- (*11) MODIGLIANI, Elio “L' ISOLA DELLE DONNE : VIAGGIO AD ENGANO”, 1894

- (*12) KLOSS, C. Boden "In The Andamans And Nicobars; the Narrative of a Cruise in the Schooner "Terrapin", with Notices of the Islands, their Fauna, Ethnology, etc.", J. Murray, London, 1903

- (*13) SCHERMAN, L. “Wohnhaustypen in Birma und Assam”, Archiv fur Anthropologie 14, pp.203-235, 1915

- (*14) WEHRLI, Hans J. “BEITRAG ZUR ETHNOLOGIE DER CHINGPAW (KACHIN)”, 83P, E.J.Brill, Leiden-Zurich, 1904

- (*15) Photograph by John THOMSON “Old Pe-po-hoan women, Lan-long, Formosa”, 1871

Wellcome Library

Wellcome Library - (*16) HOFFET, J. H. “Les Mois de la Chaine Annamitique Entre Tourane et les Boloven”, Terre Air Mer la Geographie 59-1, pp.1-43, 1933

- (*17) 伊能嘉矩撮影 「卑南族集会所」 1907 (伊能嘉矩 『台灣原住民寫真集』)

- (*18) KROM, N.J. "BARABUDUR: ARCHAEOLOGICAL DESCRIPTION", Martinus Nijhoff, The Hague, 1927

- (*19) HERTZ, Robert "La prééminence de la main droite: Étude sur la polarité religieuse", Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 68, pp.553 - 580, 1909 (エルツ『右手の優越』吉田禎吾訳, 垣内出版 1985)

ボントック(ルソン島) | Bontoc (Luzon)

ボントック(ルソン島) | Bontoc (Luzon)

ランプン | Lampung

ランプン | Lampung

バダ(スラウェシ島) | Bada (Central Sulawesi)

バダ(スラウェシ島) | Bada (Central Sulawesi)