建築をとおしてみた日本 Japan, looking through the architectural glasses

original text from ......『海からみた日本文化』 海と列島文化 第10巻、小学館, 1992

建築技術の伝来

『日本書紀』「雄略天皇紀」に次のような話が載っている。

木工の猪名部真根は、石を台にすえ、斧で木を切る作業を終日続けても刃を欠くことがなかった。天皇がこれを訝り、「誤って石に当てることはないのか」と尋ねたところ、真根は「決して誤りません」と答える。そこで天皇は采女を集めると、衣服をぬがし、褌をつけさせて、真根の眼前で相撲をとらせたものだ。これにはさすがの真根も思わず手元が狂い、刃先を傷めてしまった。その咎により、真根が処刑を命ぜられようとしたときに、工匠仲間がその才能を惜しんで詠んだ歌に、

あたらしき 猪名部の工匠 懸けし墨縄 其が無けば 誰か懸けむよ あたら墨縄

この歌を聞いた天皇は、真根を赦したことだった。 (『日本書紀』「雄略天皇」一三年)

猪名部真根は、こうして日本の建築史にはじめてその名を残した工匠になったが、彼の祖先はもともと朝鮮半島から渡来した工匠集団であった。その来歴については、『日本書紀』「応神天皇紀」にこんな記事がある。

応神天皇三一年のこと、腐朽して使用に耐えなくなった官船の名を後世に残そうと、船材を薪に塩を焼いたところ、五百篭の塩を得た。これを諸国に賜り、あらたに船を造らせたので、あわせて五百隻もの船が献上されることになった。船が武庫(兵庫県)の港に集められていたときに、運悪くそこに来合わせていた新羅の使節の宿から失火、火はたちまちのうちに碇泊中の船にも及び、新造船の多くを焼いてしまった。その責任を問われ、大いに驚いた新羅の王は、あわてて腕のよい工匠を献上した。これが猪名部等の始祖であった。 (『日本書紀』「応神天皇」三一年)

のちに大和朝廷の下で猪名部は品部のひとつに数えられ、木工や造船に従事する職能集団を形づくるようになる。古来日本では先進技術の多くを海外から受け入れてきたが、建築の分野ももちろんその例外ではなかったのである。たとえば仏教が招来された六世紀の末には、寺院の建立をすすめるために、百済から造仏工、造寺工をはじめ、僧侶、露盤博士、瓦博士、画工などの献上されたことが、やはり『日本書紀』には記されている。

しかし建築技術や建築様式の伝来の歴史は、このように朝廷や政府の関与する例ばかりではない。すくなくとも国家の形成される以前には、日本列島はむしろ周辺アジアを巻きこむ文化潮流の中に曝されていたと考えるのが当然であり、その痕跡はなんらかの形で建築の世界にも堆積しているにちがいない。ここでは、日本とその周囲の世界との海を隔てた交渉の様子を、文献に残されることの少ない庶民の住宅の中に探ってみることにしたい *1。

日本民家の建築構造

縄文、弥生時代を通じて、日本の国土に最もありふれてみられた住居の形式は竪穴住居であった。そして縄文時代早期の土器や石器の形式が北アジアの先史文化と一定の系譜関係をしめしているように、寒冷地にふさわしい竪穴の居住様式も北アジアの地下式住居に起源をもつと考えられている。弥生時代にはいってから、稲作の開始と軌を一にして、遺跡の中には高床の穀倉が現れはじめる。それは中国南部や東南アジアに由来する新しい建築様式であり、この時以来、日本の家屋は竪穴から高床へのながい発展の道のりを歩みはじめた。

おおよそ以上のような歴史に沿ってこれまで日本の住宅は理解されることが多かった。また現存する民家の建築構造をつぶさに観察した結果、建築史の常識も、竪穴と高床の系統を異にする二つの住居様式が日本の住宅史の両輪であるという考え方を支持している *2。

日本の農家では、一般に屋根を支える小屋組には合掌型に組んだサスが用いられている。それに対して都市部にある町家では、梁と束で構成された和小屋の小屋組が用いられるのが普通だったから、このサスによる特異な構法は、農家にだけ残された古くからの伝統に従うのであろう。農家の建設に際して、屋根だけはユイのような農民たちの互助組織に委ねられたまま、専門の大工の手はそこまで及ぶことがなかった。それゆえサスを用いた農家の屋根は、壁や床が大工の技術を介して農家の建築に取り入れられる以前に、農民自身が営んできたであろう住まいの、つまり竪穴住居以来の伝統をひく建築の姿を伝えるのではないかと考えられている。

それに比べると、高床の神社と同じように棟束や(棟持)柱で棟木を支える小屋組の形式は、なかなか農家のサス組を一掃して日本全国に普及するまでには到らなかった。しかし近畿地方の山間部には、梁の上にオダチと呼ばれる棟束を立てて屋根を支えるオダチ組の構法が分布している。オダチとサスとを併用した屋根組になると、近畿ばかりか東北や四国にまでオダチ組はみられる。近畿では一般に古い民家はオダチ組でも新しいほどサス組に移行しているから、オダチの方がサスよりも古いという意見もあるが、日本中に広まったサス組が農家の屋根の基本形であるという事実は動きそうもない *3。

竪穴と高床の構造に由来するこのような区別は屋根の構造ばかりでなく、形態にも反映されている。高床建築の祖型と目されるのは神社の建築構造であり、その屋根は切妻造りのために、垂木を平行にならべている。ところが農家に多くみられるのは寄棟屋根で、この垂木配置は垂木が放射状にならんでいた頃の名残りをとどめている。放射状の垂木は、方形や円形の竪穴住居址を覆うのに最もふさわしい垂木配置だったからである。

切妻屋根と寄棟屋根は、奈良時代には各々「真屋」(本当の建物)、「東屋」(田舎の建物)と呼ばれていたことがわかっている。少なくとも、仏教建築が伝わって寄棟や入母屋の瓦屋根が好んで利用されるようになる以前には、切妻屋根の方が寄棟屋根よりも格が高かったらしい。これなども寄棟屋根が竪穴住居に由来する庶民の屋根形であったのに対して、切妻屋根がより高級な高床建築に使われていたとすることで納得がいく。その後、高床の系統は寝殿造りをはじめとする貴族住宅の中で発展をとげることになったし、一方、竪穴の系統は庶民の土間式住宅として近世まで各地に残っていた。しかし、そうした土間式住宅もしだいに貴族住宅の影響をうけて床を張るようになり、現在の日本住宅は生み出された。

このように日本の建築史は、竪穴住居/高床住居、北方系/南方系、縄文文化/弥生文化という対立概念をもとに組み立てられてきた。ところが、近年の考古学的な発掘の成果はこうした見解に若干の修正をしいるようだ。北陸地方で発掘される縄文中期末から後期の住居址の中には、床を掘り込むことなく平地に掘立柱を立てた遺構が多く発見されるようになった。さらに富山県の桜町遺跡では、高床を支えたとみられる仕口をもった丸太の柱も確認されるに到っている *4。

高床建築が縄文時代に存在していた可能性については、中国の揚子江下流域に栄えた河姆渡文化との関係を示唆する意見もあるが *5、縄文中期以前に高床式建物の存在を示す確たる証拠は、今のところない。

弥生、古墳時代の家屋を特徴づけるのは、妻先の転んだ長大な屋根である。家形埴輪にも表現されるこのような屋根形態は、雲南の石寨山文化や東南アジアのドンソン文化にも共通してあらわれ、現在でもインドネシアを経てミクロネシアやメラネシアの島々で利用されている。これらの社会で、祖先の移住を可能にし、死者の霊魂を乗せる舟に与えられた高い象徴性が、多くの場合、こうした屋根形を舟と結びつけている。宮崎県西都原古墳出土、5世紀。

竪穴の世界

竪穴住居の生活

十九世紀の末頃までは、東北アジアや北アメリカの冬期に定住生活をおくる漁撈、狩猟民の間で、竪穴住居はいまだにひろく利用されていた。ユカギール、チュクチ、コリヤーク、イテルメン(カムチャダール)、ニブヒ(ギリヤーク)、それにアイヌやアレウトなどといった従来古アジア系と言われてきた東部シベリアの諸民族、さらにアラスカ、カナダ、グリーンランドに居住するイヌイト(エスキモー)、北米大陸西岸の高原地帯や中部の大平原地帯に住むインディアン諸族の住居がそれであり、竪穴の深さや規模には種々の変異がみられたにしても、いずれも土によって屋根を覆う土小屋であることに共通の特徴があった *6。

そのようすはといえば、寛政五年(1793)に、陸前石巻を出帆した廻船が翌年アリューシャン列島中の小島に漂着、そのときの船頭たちの見聞を記した『環海異聞』にみることができる。

島人は、いかやうの所に住居候や、家作とては見へ申さず、尋廻り見候へば、何れも穴居と見へ申候。此浜の近辺に、土窖の有候。造り方の様子を見候所、平地へ深く穴を堀り、蔭室のごとく致し候物なり。穴の上は拾ひ集め置候流れ木共を以て屋根の骨となし、右萱のごとき草を葺きかけて、其上に土を掛置申候。其真中に二尺四五寸四方に口をあけ置候。是屋上の烟窓に似たり。此口則ち出入の所とす。其口下に向ひ升り降り出入の梯やうの物御座候。是は平らめなる木にきりはを付候迄の物に御座候。窖の内は人数の多少により、広狭の有候様に見へ候。此所は樹木総じて生じ申さず。材木に致し候物なく、且風雪も厳敷島ゆへ、ケ様に平地へ深く穴をほり、住居に致候事と被存候。(大槻玄澤『環海異聞』一八〇五年)

「オンデレイツケ島穴居並嶌人其土室江出入図」と題する挿図に描かれた穴居は、小高い土饅頭のような盛土の頂上に穴があいているだけで、その穴から中の住人が顔をのぞかせている。

この島の住民の名はアリヲツトク、現在でいうアレウト族の風俗を示すものと考えられている。その住居は、樹木が乏しいために鯨の肋骨などの道具で土を掘り込み、流木を利用して骨組みを築いた上に、草を葺いて土を被せていた。屋根の中央には煙出しのような窓が開いて、そこに刻み目をつけた丸太の梯子をたてかけて出入りした。このように屋根が土で覆われているほか、土中に掘り込まれた竪穴と屋根上に穿たれた開口をもつことは、アレウト族のみならず東北アジアやアメリカ大陸の竪穴住居一般にみられる特徴である。

もちろん東北アジアのこうした特異な竪穴生活者について、中国では早くから知られていた *7。『三国志東夷伝』には、夫餘の東北千余里、大海に接して居住する挹婁の住まいとして、

山林之間に処し、常に穴居す、大家は深さ九梯、多きを以て好と為す。

と言い、さらに

其人は不潔、溷を作ること中央に在り、人其の表を囲み居る。(『三国志魏書』(巻三〇)「東夷伝」)

と記されている。竪穴の規模は深ければ深いほど上等で、天窓に梯子をかけて昇降したのであろう。そのうえ竪穴の中央には溷、すなわち尿溜があって、おそらくここで毛皮を鞣したり、身体を洗うために、屋内はたえずその臭気に満たされていた。一七七八年にアリューシャン列島のウナラスカ島を訪れたキャプテン・クックも、中央の尿溜を囲んで数家族が住まうアレウト族の竪穴住居について報じているし *8、『環海異聞』もまたこの習俗を興味ぶかく記録にとどめている。

小便を溜め置き、洗濯水に用ゆ。皮衣の汚れたるを、其溜め小便に二三日浸し置て洗ふ。其皮衣至て清く垢落て奇麗に成也。頭髪をも小便にて洗ふなり。(大槻玄澤『環海異聞』一八〇五年)

『後漢書』によると古く挹婁は肅愼と称し、後に勿吉(『魏書』)、靺鞨(『隋書』『新・旧唐書』)、女真(『大明一統志』)などの名で呼ばれた。たとえば五~六世紀の勿吉は、

其地は下湿、城を築き穴居す、屋の形は塚に似、口を上に開き、梯を以て出入す(『三国志魏書』巻一〇〇「勿吉国伝」)

とあり、七~八世紀の靺鞨は、

屋宇無く、山水に依り地を掘て穴を為し、木を上に架して、土を以て之を覆う。中国の塚墓の如き状。相聚まりて居り、夏は則ち出て水草に随い、冬は則ち入りて穴中に処す(『旧唐書』巻一九九下「靺鞨伝」)

とある。塚のように盛り上がった屋根の頂上から住人の出入りしていた様子に変わりはない。

靺鞨のもとで竪穴住居は冬期間にかぎった住まいであったが、厳寒地で竪穴住居が冬越しの必要から使われることは、文化五(1808)年樺太にわたった間宮林蔵も認めている。林蔵によると、樺太アイヌには冬の間穴居する者があるけれども、それは寒さ耐えがたく、やむをえずそうするのである。その場合には、九、十月(旧暦)の既に積雪のはじまる頃に穴を掘ってその中に入り、春になり、二、三月の雪が溶けはじめる前に穴を出た。

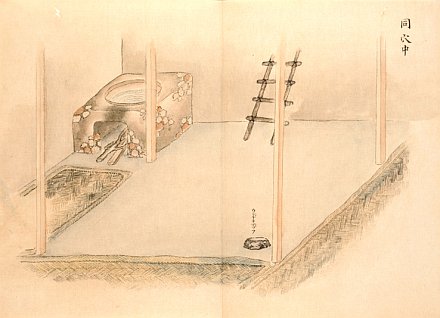

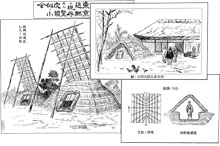

穴居を製する法、先山に添ふて地を撰み、土を堀こと凡三四尺許、其内に図のごとく柱を立、屋を覆ふに木の皮を以てし、其上に重ぬるに草木の葉枝を以てす。戸口の上に庇を設け、内に入る処は階子をかけ、其側竃を作り、竃中より穴を穿て家外廡下に堀りぬき、炊煙の屋中に鎖すを忌みて、此穴より家外に出し去しむ。(間宮林蔵『北蝦夷図説』巻二)

こうして造られた竪穴の中は暖かく、石器の上にただ煙草用の火を貯えるばかりで、よほどの寒さでもなければ炉に火をおこす必要はなかったという。しかしその竪穴の様子は、アレウト族や挹婁の住居とは若干異なる。竪穴の深さはせいぜい一メートル内外のもので、戸口も屋根の上に設けられるのでなしに、家屋の正面に突きだした庇の下にあった。屋内へ降りるにはさらに段差があるため、戸口に梯子のたてかけられている様が『北蝦夷図説』には描かれている。

18世紀末の漂流記である『環海異聞』は、アリューシャン列島のアレウト族の竪穴住居について、天窓から出入りする土饅頭のような形態を記録している。(大槻玄澤『環海異聞』1805)

ウナラスカ島の竪穴住居

樺太アイヌの冬の家

竪穴の通路と天窓

本来屋根の頂上にあるべき竪穴の出入口は、地域によっては樺太アイヌのように、側面から出入りするいわば普通の形式に改められていったらしい。

海岸コリヤーク族の竪穴住居

[JOCHELSON 1908]

カムチャッカ半島北部に住む海岸コリヤーク族の竪穴住居には、屋根の頂上に開いた天窓のほかに、海に面した側に第二の戸口があった。この戸口は漁撈を行う夏の間だけ開放され、冬にここから出入りすることは禁忌だった。アレウト族と樺太アイヌとの過渡的形態とでも言えようか。第二の戸口は樺太アイヌと同様の前室に通じていたから、冬の訪れとともにここを草や土でふさぎ、そこに丸太のおもしをのせてしまうと、前室は冬期の食料を保管するための冷凍庫に早変わりした。低い前室の屋根には人ひとりがやっと通過できる程度の穴があいていて、女・子供と女を演ずるシャーマンだけが、冬の間でもこの穴を通って出入りした。確かに住民たちは天窓にかけられた梯子を伝い、リスのように敏捷に竪穴に出入りしていたけれども、梯子は滑りやすく、そのうえ炉に火が燃されると過熱して、煙にまかれないように注意しながら、子供を背負い、犬の餌のスープを入れた手桶だの、重い水桶だのを抱えてこの梯子を上下するのは至難の技だった。炉に火を起こそうという時には、薪が完全に燃焼するまでの間、天窓とともにこの第二の戸口か、もし冬であれば前室の屋根にある開口をあけて通風を確保する。さもなければ、竪穴の中はたちまち充満する煙で何もみえなくなってしまうのだった *9。

イテルメン族の竪穴住居でも、炉の位置から土中を通って外部に達する通風道はやはり女子供専用で、ここを通った男は女とみなされて物笑いの種になったという *10。このような通風道を兼ねた地下通路は、イヌイトの冬の家では通常の出入口として利用されているものであるし、プエブロのような北米インディアンの古代の集会場跡でも確認されている。そもそも天窓を出入りに利用するほど深く竪穴を掘らねばならない理由は、冬期の厳寒と積雪への対策にあったはずだから、コリヤーク族のように浅い半地下式の竪穴では、社会的規制の対象にでもしなければ維持できないほど、側方からの出入りは便利でもあり、また自然でもあったのだろう。

アムール河下流域や樺太に居住するニブヒ族では、天窓はもはや換気と採光の役を果たすばかりで、住居への出入口として利用されることはなくなっている。ところが熊祭の折には、供犠された熊の皮と肉は天窓を通して住居に入れられ、儀礼が済むと、今度は儀礼に使われた道具類や熊の骨が、ふたたびこの天窓を通して運び出される。このような風習が、天窓を通して住居に出入りしていた時代の名残りであることはしばしば指摘されてきた。ニブヒ語で住居に入るのを「もぐる」といい、反対に住居から出るのを「登る」ということなども、そうした推定を裏づけるのである *11。

トンプソン・インディアンの竪穴住居

[Teit 1900]

地面の掘り込みが浅くなり、入口が天窓ではなく側道を介したものへと移行することにより、竪穴住居は半地下式住居や地上型の住居へと変化を遂げることになった。

北米大陸でも、西部の高原地帯に多くみられる竪穴住居は、四本の主柱に支えられた屋根組の上を土で覆い、天窓に梯子をかけて出入りする典型的な形式だった。ところが、マンダン族、パウニー族などの大平原インディアンや、カリフォルニアに住むインディアン諸族の利用する土小屋では、側壁を築いて床の掘り込みをなくし、この側壁に出入口を設ける形式に改められている。高原地帯の竪穴住居からこうした土小屋への変化には、ニブヒ族の竪穴住居におきたのと同様の過程が再現されている。はるかに洗練された大架構の木造家屋を建設するトリンギット、チムシアン、ハイダといった北西海岸インディアンでも、囲炉裏のある家屋の中央部は地面よりも掘り下げられ、その上に煙出しの天窓を残しているのは、北米において竪穴住居の到達した最後の姿を示すものと言えるだろう。

スメレンクル夷の穴居

樺太ギリヤーク(ニヴヒ)の冬の家。[間宮 1784]

高原インディアンの竪穴住居

北西高原地帯に住むトンプソン・インディアンの竪穴住居。毎年12月に建設し、翌年の2,3月まで利用された。4本の主柱で支えられ、竪穴の直径は約7m、1mほどの深さに地面を掘り、天窓までの高さは床から4m以上あった。[Teit 1900]

カリフォルニア・インディアンの竪穴住居

サクラメント谷に住むPatwinの竪穴住居。およそ2フィートの深さに穴を掘り、水が入らない高さに土手を築くと、残りの土はドーム状の屋根に放り上げた。こうして被覆された住居の中は、小枝が一つかみあれば一日中暖かかった。(S.Powers Tribes of California, 1877)

天窓のシンボリズム

竪穴住居の本来の出入口は、屋根の頂上に開いた開口であった。竪穴が浅くなり、あるいは竪穴そのものが放棄されるにしたがって、住居への出入りは壁面に設けられた通路を介した形式にあらためられ、屋根の出入口は、排煙と採光を兼ねた天窓として残されることになった。しかし、かつて天窓から出入りしていたことの記憶は、文化のさまざまな局面のなかに刻みこまれている。

アイヌの家屋では、ニブヒ族の冬の家のような天窓がないかわりに東側に神窓を設け、その前に人が座ってはならないとされている。

山から熊を取って来れば、死体はこの窓から入れる。するとその死体の耳と耳との間に坐っていた熊の神の霊が、炉ばたに出て来て貴賓席に就き、火の神や家の神と祭が終わるまで歓談するのだという *74。

この神窓もやはり竪穴住居の天窓に由来するものかもしれない。文化五(一八〇八)年に樺太にわたった間宮林蔵が伝える樺太アイヌの冬の家は、平原インディアンとおなじ側道をもった土小屋の形式をしているからである。一方、幕府の絵図師村上島之丞(秦檍麿)の描く『蝦夷島奇観』(1799)のなかの北海道アイヌの家屋は、笹で屋根を葺いた平屋の建物だが、屋根の棟には天窓を開けている。

北アメリカの平原インディアンの土小屋でも、天窓は至高神の支配する天界とをつなぐ窓口とみなされている。

パウニー族は、土小屋を天体のシンボリズムにしたがって建設する。土小屋の丸い平面は地球の、ドーム状の屋根は天空の、骨組を支える4本の主柱はパウニーの4つの主村を象徴している。土小屋への入口通路はつねに明けの明星ののぼる東側にあり、宵の明星に対応する土小屋の西側には祭壇がおかれている。パウニーの司祭は、この祭壇に背をむけて炉のまえにすわり、天窓から降り注ぐ星の光が、ある時期、ある時刻に土小屋のどの位置にあるかに最大の関心をはらうのである。創造神Tirawaの力は天窓を通して炉にさしこむ光のなかに顕在すると信じられているからだ *75。

北アメリカ北西海岸インディアンのもとでは、木造家屋の天窓は誕生や死にさいして魂が出入りする開口と考えられている。天窓を通した煙はこの世と天界をむすびつけ、魂の通り道である銀河との橋渡しをするという。

北西海岸インディアンには、11月にはじまる冬の3ヵ月間を夜の支配する神聖な季節とみなし、暗闇や死とたたかうために、仮面劇やイニシエーション儀礼などさまざまな宴にあけくれる習慣がある。冬の祭宴の主題は、さまざまな超自然の力を顕在化させ、それに打ち勝つ人間の力を誇示することにあり、その中心的な登場人物が「人喰い」である。クワキウトル族は、こうした冬の祭宴に際して、家屋中央部の掘り込まれた床部分(そこに炉が据えられている)に、天窓を貫通するように12メートル以上も高さのある杉の柱を立てる。杉の柱は「人喰い」を象徴する「人喰い柱」と呼ばれ、儀礼が最高潮に達すると、シャマンたちはこの柱をのぼって天窓から姿を消す。それは、地下界=掘り込まれた床部分、人間界=居住部分、天上界=天窓の外を象徴的につなぐのである *76。

こうした天窓の象徴性を示す興味深い例は、竪穴住居とはまったく無関係にみえるモンゴルの天幕ゲルのなかにも窺うことができる。ゲルはその構造上、屋根の中央に煙出しを兼ねた天窓がある。『元朝秘史』は、チンギス一族の祖がこの天窓を通して来た光に感応して受胎した経緯を象徴的な筆致で記している。

夜ごとに光る黄色の人、房の天窓の戸口の明処より入りて、我が腹を摩りて、その光は我が腹の内に透るなりき。出づるには、日月の光に黄狗の如く胞ひて出づるなりき。(『元朝秘史』巻一)

天窓は天上世界と地上世界とをつなぐ出入口であり、シャマンだけが両界をつなぐこうした役割を担うことができた。ブリヤート族のシャマンのイニシエーションでは、天幕の天窓から突き出すように立てた白樺の木をシャマンがよじ登り、天窓から身を乗り出して天界の神がみに助力を乞う儀式がある *77。これもまた竪穴住居の天窓にかけられた梯子をのぼるアナロジーに由来するのであろう。

佐藤浩司「民族誌からみた北東アジア・北アメリカの竪穴住居」浅川滋男(編)『先史日本の住居とその周辺』同成社, 1998年

西夷地居家図

『蝦夷島奇観』は秦檍丸(村上島之丞)寛政11(1799)年の作。間宮林蔵の『北蝦夷図説』に見える樺太アイヌの住居は1メートル程度の竪穴住居であったが、北海道アイヌでは竪穴を掘らず、直接地上に住んでいたことがわかる。屋根は笹の葉で葺き、棟には天窓を設ける。のちの『蝦夷生計図説』所載の住居では既に天窓がなくなっているから、竪穴住居の面影はいっそう遠いものになった。(『蝦夷島奇観』1799)

居家図説(チセカル)

大平原インディアンの土小屋

サクラノースダコタ州の平原地帯にいるPawnee、Hidatsa、Mandanなどのインディアンは土小屋を築いていた。1873年 William H. Jackson 撮影。

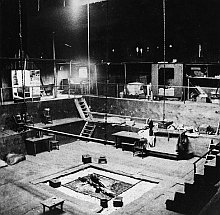

北西海岸インディアンの家屋

ハイダ族の首長の家。掘り込まれた竪穴の中央に炉があり、それぞれの家族の部屋は外壁面に沿ってならんでいる。1840年頃の建設、1884年 Richard Maynard 撮影。

SFU Library's Art Images

SFU Library's Art Images

冬の竪穴、夏の高床

ニブヒ族は、四、五月の春の訪れとともに、竪穴住居を出て高床の夏小屋に移る必要にかられる。雪がとけて屋根や壁から水が漏れはじめ、そのうえ大量発生する鼠や蚤のために、竪穴の中は住むに耐えなくなるからである。夏期の漁撈活動に便利なように、夏小屋は河畔や海岸沿いの土地を選んで建てられている。それは夏の間の住まいとなるほかに、余剰な干魚の保管場所も兼ねていたから、高床であることは、鼠や犬、狐、熊などの攻撃からこれらの保存食を守り、河川の氾濫や高潮を避けて通気を確保するうえで好都合だった *12。

夏と冬とで住まいを替えるのは、竪穴生活の暖期における一種の適応形態を示すものとも言えようが、夏の住まいに使われる高床の建物は、住居である以前に捕獲した食物の貯蔵施設として、シベリアの漁撈、狩猟民に利用されていた。

イテルメン族や海岸コリヤーク族でも、竪穴住居にならんで地表から四メートルちかい高床を築き、その上に円錐形や角錐形の棒組テントを建てて、干魚や毛皮の類をここに保管している。こうして建設される高床の倉庫は、夏には住居に転用されることがあり *13、高床倉庫と高床住居を厳密に区別することにあまり意味はないようである。

夏小屋や倉庫を高床の上に建設する習慣は、竪穴住居とならんで古アジア系の民族の特徴であり、周辺にいるツングース系の諸族にはみることができなかったと、一九世紀中葉にアムール川流域の調査を行ったシュレンクは指摘している *14。古アジア系の民族には、ケット族のようにアムール川を遠く離れた西シベリアに居住するものもあり、秋になり河川が凍結すると、深さ五〇センチメートルほどの竪穴を掘り、切妻形の屋根の上を土で覆って冬の住居をつくったし、また洪水から食物や道具類を守るように、住居の近くには高床の倉庫を建設したという *15。こうした例をみると、確かに古アジア系民族のもとで、竪穴住居と高床倉庫のセットが普遍的な住居形式であったことは否定できない。しかしながら、高床の上に校倉式に丸太を組んだ形式の倉庫は、ニブヒ族をはじめウリチ、ナナイなどのアムール川流域の民族ばかりでなく、西シベリアのハンティ(オスチャク)、マンシ(ヴォグール)などの諸族のもとでも夏小屋として利用されている *16。そして、同形式の高床倉庫を狩猟具や毛皮、食料などの保管に利用する習慣は、民族の枠を超えてユーラシアに住む定住性の高い漁撈、狩猟民のもとにひろく分布しており、むしろ馴鹿飼育が開始される以前のシベリアの狩猟民文化の基本的な要素だったと想像されるのである。

竪穴住居に住まう者たちは、夏になると竪穴を出て狩猟や漁労に従事する。獲物の魚や皮革類の保管には、犬や熊の害を避けるために高床の倉庫を築き、これを夏小屋としてその中に住んだのである。(クラシェニニコフ『ロシア帝国政府の命令により、1735~1741年におこなわれた東シベリア探検の報告』)

同上

David Rumsey Map Collection

David Rumsey Map Collection

クラシェニニコフの調査のよりわずかに遅れて、キャプテン・クックの航海記もカムチャッカ半島の家屋について報告している。航海に同行したJohn Webberの描く竪穴住居と高床住居。

David Rumsey Map Collection

David Rumsey Map Collection

土蜘蛛と穴居

竪穴住居と高床住居を冬と夏とで使いわけるこうした生活様式は、漢人式の木造架構建築が普及する以前には、中国でも行なわれていたと考えられている。よく知られるのは戦国時代の『礼記』「礼運」に、

昔者、先王未だ宮室有らず。冬は則ち営窟に居り、夏は則ち桧巣に居る。(『礼記』巻九)とある例で、先述した『旧唐書』の「靺鞨伝」の記事はこれと重なる。また、同書を引いたと言われる似たような記載は『日本書紀』にもあって、大和の橿原に都を定めた折の詔の中に、今の世はいまだ開けず、人心は素朴なままで、

巣に棲み穴に住みて、習俗惟常となりたり(『日本書紀』神武天皇即位前紀)

と伝えている。

今でこそ発掘調査を通じて、日本全国から竪穴住居があきらかにされているが、上代文献の中では、こうした住まいは原始的な風俗の遺風であり、また中央の支配に反抗する土着民の生活様式と考えられていた。

冬は穴に宿、夏は樔に住む(『日本書紀』景行天皇四十年)

と記された蝦夷は、毛皮をまとい、血を飲み、鳥の飛ぶように山を登り、獣の逃げるように野原を走り、山野に隠れては村を襲って、掠奪をはたらいたとされている。古代の日本には蝦夷のほか、土蜘蛛、国栖、佐伯などの名で、記紀や風土記に登場する土着の豪族集団がいて、大和朝廷の国家統一に抵抗を試みるものの、やがて計略にかかって潰え果てる運命が物語られている。その住居とされるのはきまってツチムロやイワヤであった *17。

『常陸国風土記』の「茨城郡」には、

昔、国巣(俗の語に都知久母、又、夜都賀波岐といふ)山の佐伯、野の佐伯ありき。普く土窟を堀り置きて、常に穴に居み、人来れば窟に入りて竄り、其の人去れば更郊に出でて遊ぶ。狼の性、梟の情にして、鼠に窺い、掠め盗みて、招き慰へらるることなく、彌、風俗を阻てき(『常陸国風土記』茨城郡)

とあって、クズ、ツチクモ、ヤツカハギ、サエキなどと言われる集団の穴居していたことが語られている。およそ土蜘蛛が穴居の建設にたけていたことは、

此の人恆に穴の中に居り。故、賎しき號を賜ひて土蛛と曰う(『摂津国風土記』逸文)

とある名前の由来をみてもわかる通りで、彼らは穴を掘り、土を以って築いた堡に身を寄せ、官軍の攻撃に会えば堡を固く閉ざして立て篭るのが常だった(『常陸国風土記』行方郡、『豊後国風土記』日田郡)。

一方、ツチクモの中にはイワヤに住まう者もいて、

此の山に大きなる磐窟あり、名を鼠の磐窟といひ、土蜘蛛二人住めり(『豊後国風土記』速見郡)

などという例がある。

石を積んで築いたイワヤは、江戸時代にはまだ諸国に残っていた。吉備の国に大石を積んで作った岩窟が多くあり、上代に土雲等の住んだ跡であろうと、『古事記伝』は記している。またムロについては、

土ノ中の室にて、【窨は、字書に地室と注せり、仁徳紀に窟をも牟呂と訓り、】山ノ腹などを横に掘て、岩窟の如く構ヘたる物なるべし、【平地を下へ掘リたるには非ず】(『古事記伝』巻一九)

とあって、ツチムロもまた洞窟のように土を掘り込んだ横穴を示すと考えられていたようだ。

ツチムロの構造

上代文献の中でムロの現れる時期は冬ときまっていた。完成したばかりの新室の中では盛大なニイムロノウタゲの催されるのが常であったから、室の建設を収穫祭にともなう儀式ととらえ、新嘗祭や大嘗祭に関連づける意見もある *18。しかし室の建設自体はけっして特殊な機会に限られていたわけではない。

室原の泊、室と号くる所以は、此の泊、風を防ぐこと、室の如し(『播磨国風土記』揖保郡)

とあるように、ムロはよく寒気を防ぎ、在地の豪族たちの間には、冬の訪れとともにムロを作る習慣があったようだ。ムロは土によって囲われた、窓の無いきわめて閉鎖的な空間であったが、ムロの中には

忍坂の大室屋に人多に来入り居り(『古事記』中巻)

と歌われた、土雲八十建の大室のような巨大なものもあり、冬期間の生活はこうしたムロを中心に営まれたことであろう。その形状も横穴ではなくて、むしろ「屋の形は塚に似、口を上に開き、梯を以て出入する」(『魏書』)とあらわされるような、北東アジアの竪穴住居本来の姿を彷彿とさせるものではないかと思われる。

『日本書紀』「仁徳天皇紀」六十二年に登場する闘鶏(奈良県山辺郡)の氷室は、野の中に廬の如き形でみいだされた「窟」であった。その構造は、三メートルあまりも地面を掘りさげて、その上を草屋根で覆い、中に氷を保存した竪穴の氷室だった *19。ツチムロも同様に土を掘って作られた竪穴だったことはまちがいなかろうが、なかには屋根の上に開いた天窓から出入りしていたと考えたほうがふさわしい例もある。

此の時、大臣の族黒坂命、出で遊べる時を伺候いて、茨蕀を穴の内に施れ、即て騎の兵を縦ちて、急に逐い迫めしめき。佐伯等、常の如土窟に走り帰り、尽に茨蕀に繋りて、衝き害疾われて死に散けき(『常陸国風土記』茨城郡)

イワヤやツチムロに立てこもるツチクモやサエキをいかに攻略するかは、記紀や風土記の重要なテーマでもあり、またおそらくは具体的なイメージを背景としていたために、その描写は写実的である。野山に生きる佐伯等が、茨の入れられた土室に駆け込んだだけで、あえない最期をとげてしまうような土室の戸口は、屋根上に開いた天窓であった方がふさわしい。騎兵に追われた佐伯は、常のごとく、リスのような身軽さを発揮して、次々と土窟の梯子をすべり降りていった。その結果、梯子の下に待ち構えていた茨の棘に突き刺さり、ことごとく死に果てたのである。

土室が深く掘られた竪穴であったらしいということは、景行天皇の皇子小碓尊、のちのヤマトタケルの熊曽征伐が行われた新室の例も示している。ヤマトタケルが熊曽の国に着いたのは十二月、クマソタケル兄弟(『日本書紀』では川上梟師)は完成したばかりの室につどい、御室楽を催していた。ヤマトタケルは髪を解き、童女の姿に変装してクマソタケルに近づく。

其の酣なる時に臨りて、懐より剣を出し、熊曾の衣の衿を取りて、剣以ちて其の胸より刺し通したまいし時、其の弟建、見畏みて逃げ出でき。及ち追ひて其の室の椅の本に至りて、其の背皮を取りて、剣を尻より刺し通したまいき(『古事記』中巻「景行天皇」)

兄が殺されるのをみて、あわててムロから逃げ出そうとする弟を、ヤマトタケルは梯子の下まで追いすがり、背皮を捕え、尻から剣を貫き通した。建物の構造は記述されていないながら、梯子がムロから外へ抜ける唯一の通路だったことはあきらかで、弟はなんとかその途中まで登ったところを背後から刺し殺されたのである。

馬韓のツチムロ

『記紀』や『風土記』の中で、在地のツチクモ等が次々と攻め滅ぼされていた時代には、朝鮮半島の南西部でも穴居の行われていたことが『後漢書』や『三国志』には記されている。西暦二、三世紀頃の南朝鮮は、馬韓、辰韓、弁辰の三韓に分かれ、内部はさらに小国が分立して、いまだに統一国家は萌芽していなかった。稲作はすでに開始されていたから、当時の日本に近い状況であったことだろう。

このうち辰韓と弁辰には中国から移民もあり、そのために城郭や屋宇を構えた都市的生活が営まれていた。また弁辰には累木を横たえて作る家屋があり、牢獄のようであったと『魏略』は伝えている(『三国志』「魏書」東夷伝注)。丸太を積み重ねてつくる井篭造りの住宅は、山岳地帯の焼畑耕作民の間では現在もみられるが、丸太の隙間に土をつめ、天井裏にも土を敷いて防寒につとめるのは、竪穴住居や天幕とならんでユーラシアでひろく行われる住居形式のひとつだった。

それに対して馬韓には城郭や屋宇の類はなく、その風俗もいまだ漢化を受ける以前の韓文化の特徴をとどめていた。

邑落は雑居し、また城郭は無く、土室を作るに、形は冢の如く、開戸は上に在り(『後漢書』東夷列伝)

冢というのは土を盛った墓のことで、馬韓人の土室は屋根の開口から出入りする典型的な竪穴住居だった。しかも、室を築くにあたって馬韓には不思議な風習があり、少年の中で勇気のある者は、背皮に穴を穿ち、太い縄をここに通して、その先に一丈余りの木を結び、終日大声をあげながらこれを引いても痛がらずに作業を終えると、健児と認められたという。北米の大平原インディアンの成年式に類似の風習のあることを三品彰英は指摘している *20。

ツチクモの住みかであったムロやイワヤが滅びたように、こうした生活様式は、のちにこの地方を支配した百済に関する記録からは失われてしまった。もっとも、夏と冬とで住まいをかえる竪穴住居の生活は唐代に入っても僻地の島では目撃できたらしく、儋羅の住民は犬や豚の皮をまとい、夏は草屋に、冬は窟室に居ると、『新唐書』「東夷伝」には記されている。儋羅とは済州島のことである。

高麗時代になると、上流階級の住宅はほぼ宋風に同化されていたけれども、さすがにこれでは冬の寒さは耐えがたかった。その様子は、炉を抱え寒さに凍えながら筆を走らせていても、火減ずれば身も縮むほどであったという(『東国李相国集』巻十一)。このようにして中国化された上流生活に対して、庶民の間には冬に土室を築いて厳寒に備える習慣が依然として残っていた。『東国李相国集』(巻二十一)には次のような挿話がのせられている。

十月のはじめに外よりもどると、若者たちが土をうがち廬をこしらえていた。その形は墳のようであるので、なぜ家の中に墳を築くのかと理由を尋ねたところ、墳ではなく土室であり、それは冬に草花や瓜の実を保存するによく、婦人の紡績をする者によい、寒さの厳しいときであっても、中は春のように穏やかで、手がひび割れしないからであるという答えであった。けれども夏に熱く、冬に寒いのは自然の摂理であり、それに反するような真似はかえって怪異であるからと諭して、この土室をこわさせたというのである。

朝鮮半島でオンドル(温突)という暖房施設が発達しはじめるのはこの頃で、庶民住宅から広まり、やがて李朝時代を通じて上流の両班層にも採用されていったと言われる *21。オンドルの萌芽ははやくも高句麗でみられたらしく、必ず山谷に依りて居を構え、茅草をもって屋根を葺いていたから、貧しい者は冬の間長坑を作り、その下に火を燃やして暖を取ったと『旧唐書』「高麗伝」にはある。しかし、オンドルが南の済州島にまで達するのは一八世紀後半をすぎてからであった。オンドルの普及とともに、穴居の風習も庶民の生活からは次第に縁遠いものになっていったことであろうが、時代がくだってもオンドルを利用できない庶民も多かったのである。十九世紀のはじめに編纂された『海東繹史』の中には、

此即ち窨也、今も処処に之有り、京城では鞋匠が喜んで其の中に居る。以て其の煖く、且つ明かりを取る也(『海東繹史』巻二九)

と馬韓の住まいに言及した部分があり、馬韓と同様の窨は当時も各地に残り、紡績やら皮細工といった手仕事に従事する職人たちが好んで利用したと記されている。

明治時代のツチムロ

明治時代には、東京の近郊にもまだ穴居の風習を残す地域があったというから、朝鮮半島の事情と大きな隔たりはなかった*22。

これらの穴居は、毎年九月下旬に家の前庭に掘られ、翌年の三月下旬にふたたび取り壊すまで、竹皮細工の作業場として利用されていた。掘られる竪穴の大きさはおよそ三メートル四方、深さは一メートルに満たない小さなものにすぎなかったが、その上を藁葺の屋根で覆い、ちょうど土饅頭のような外観をしたところはさながら竪穴住居と言える。馬韓の土室との違いは、屋根の土盛りが地面と接する部分三〇センチメートルほどに限られていたこと、そのため出入口は屋根の天頂ではなく斜面にあり、室内へは二段の梯子を伝って入るようになっていた。床には藁や蓆を厚く敷きつめ、周壁にも土の落下を防ぐために蓆を貼ってあったから、竹皮が凍りついて作業の困難な時期でも内部は暖かかった。

住民たちはこうした土室のことを古来「ムロ」と呼びならわし、昔は実際にこの中で冬をすごしたという。このように「ムロ」は本来竪穴を掘って作る空間のことであったと思われるが、のちには『古事記伝』(巻四三)も伝えるように、家の最も奥にあって、土をもって塗り篭め、夏は涼しく冬は暖かく寝る空間をひろく牟漏と称するようになった。

東京近郷ニ現存スル竪穴類似ノ小舎(「東京人類学会雑誌」1894)

ヌリゴメの空間

このようなムロのもつ暗い閉鎖的な空間の原初性を日本家屋の中で引きついでいるのは塗籠であり、納戸である。 塗籠は四周を土壁で囲い、天井を張ってつくられた寝殿造りの寝室である。『竹取物語』では、月から迎えの来ることをおそれ、オウナはかぐや姫を抱えて塗籠の内にこもり、オキナは塗籠の戸を鎖してその戸口を護ったとされている。ふつう塗籠には唯一戸口があるだけで、外部から固く閉ざされていた。そしていざ事がおこれば塗籠に逃げ隠れるのは、古代・中世を通じてごく自然な行動であったらしい。『平治物語』の中にも、

数多の敵切伏て、塗籠の口迄責入けれ共、美濃尾張の習、用心きびしき故に、帳台の構したたかに拵たれば、力無く、長田父子をば討得ずして(『平治物語』巻之二)

とあり、玄光法師の襲撃を、長田父子は塗籠に立てこもってかろうじてかわした。

しかしながら塗籠にこもるのは、たんに堅固な建築構造のためばかりではなく、塗籠が古来、大殿籠をするための神聖で不可侵の場とみなされていたからであった。長和五(一〇一六)年に藤原道長の土御門殿が焼失したとき、年来の御伝り物どもが塗籠の中で数知れず焼けた、と『栄花物語』は伝えている。塗籠は先祖伝来の宝物類や形見の品を保管する場でもあり、塗籠に身を隠すことは、外部世界との交渉を断って邪気や邪霊を払いのけ、これらの品々に宿る神霊と交わって生気を取りもどす機会だったという *23。

妻問婚が行われていた時代には、女は対屋の塗籠にいて、通ってくる男とその中で契りを結んだのであるから、塗籠は本来女性の支配する空間だったと言えようが、清涼殿の中にある塗籠、つまり夜御殿だけは天皇の寝所とされていた。入内した娘を天皇は夜御殿にそなえつけられた御帳台で迎えたのである。しかしこの場合にも、いったん懐妊すると、娘はふたたび実家の塗籠にもどり、そこで出産の前後をすごすことになった。夜御殿には天皇家に伝わる宝剣と神璽の曲玉が安置され、燈火の火が絶やすことなく燃やされていた。これらの剣璽の霊力にふれて夜をすごすことは天皇だけにゆるされた資格であり、同時に責務だったのである。そればかりか天皇は剣璽にみまもられながら、夜御殿で崩御するのが理想とされ、それが無理な場合でも、天皇の遺骸はまず夜御殿に移されたのであった *24。

塗籠にそなわるこうした性格、つまり女性の空間であり、生殖、出産とそして死に関係し、儀礼を行い、家財の保管場所になるといった性格が、何に由来するのかは興味深い問題である。竪穴のムロはもちろん一方の源泉とみられるが、寝殿造りの塗籠には高床建築からの影響も認めることが可能なようだ。それを解く鍵は納戸であり、納戸を特色づける農耕儀礼なのである。

応天門放火の罪があらわれ、大納言伴善男の逮捕されたことを嘆き悲しむ大納言家の女たち。右手帳台構えの奥が大納言の寝室。取り散らされる枕、太刀、髪上具の類が事件の急なことを伝える。(『伴大納言絵詞』12世紀)

ヌリゴメからナンドへ

寝殿造の塗籠が、納戸という名で民家の間取りにも取りいれられてゆくのは中世のことであるらしい。納戸はまた地域によってはネマ(寝間)とかチョウダイ、チョンダ(帳台)などとも言われ、これも塗籠同様に寝室のことである。貴族住宅の影響をうけ、民家が板敷の床をもちはじめる以前には、民家の間取りは一間しかない竪穴住居から連綿と続くものだったろうから、住居の最も中心的な機能が寝室であるナンドに再現されるのはべつに不思議なことではない。

日本の農家の基本である広間型や四間型の間取りをみると、納戸はたいてい入口から最も遠く奥まった位置にあって、衣服や調度品の類を収納したり、あるいはそこから単に物置の意味にも使われるようになったが、本来家長夫婦は納戸で寝るのを常としていた。そのためか、納戸は周囲を壁と天井で閉ざされて、窓もなく、唯一狭い入口を介して広間へ通じていた。ふつうこの入口を納戸構とか帳台構とか呼ぶのは、その部分の敷居だけが床よりも高く作られているためである。江戸時代に到っても、まだ板敷のない土間のままの農家は多くあったから、敷居が高いのは納戸の中に敷く藁や籾殻などの厚さのせいだろうと言われている。藁や籾殻は湿気を防ぎ、綿などの利用される以前には、それだけで十分に寝具のかわりをつとめたのである。秋の末になると、刈り入れた新藁を乾してよりすぐり、それを納戸の床いっぱいに敷きつめて冬に備えたという。藁の下には籾殻を二、三尺の厚さに積み、これも年ごとに古いものと入れ替える習慣だった *25。

藁や籾の香りに包まれて眠るのは、多産と豊穣をつかさどる納戸神の霊力にふれる機会でもあった。納戸を祭場として田の神や歳の神を祀り、期日をさだめて餅や御神酒などを供える信仰が、西日本にはとくに発達している。中国地方には正月に種籾の米俵を納戸に祀り、さらにこの米俵を御神体にみたてて供物を捧げたり、あるいは納戸においてある米櫃の上に供物を捧げたりする風習がある。そんなところから納戸神の実体は穀霊であると考えられているが、それは穀物の収穫を左右すると同時に、人の誕生を左右し、女性や子供の安全をまもる女神でもあった *26。

塗籠がそうだったように、納戸の空間も女性原理によって支配されていた。納戸を産室として利用する習慣は日本各地でみることができるし、納戸におかれた物を管理し、納戸神を祀る儀式を行うのはたいてい主婦の役目だった。そのため納戸の鍵は主婦の手に握られていて、嫁に鍵をわたすのは主婦権を委ねるときであったという *27。

鈴木牧之が秋山を訪れた文政11(1828)年には、この地方には掘立柱に茅壁の土間住居がまだ多く残っていた。囲炉裏の背後に座敷、それに隣接して寝間があり、寝間だけが壁で仕切られて、古筵を入口に垂らしていた。(鈴木牧之『秋山記行』)

ナンドの東西

『日本書紀』(神代紀)に、木花開耶姫が無戸室を築き、その内で出産したという記事は、産屋もまたムロであったことをしめしている。孕める子の父親をニニギ尊に疑われた姫は、身の潔白を証明するために、無戸室にこもって火を放ち、燃えさかる炎の中で皇子を出産する。『古事記』によると、無戸室は戸無き八尋殿とあり、土をもって塗りふさいだとあるから、産屋の暗く閉ざされた空間であることがわかる。そうしてみると、納戸を産室に使うという風習は、はじめはムロにそなわるものだったのだろう。

東日本でも納戸はやはり産室になり、オタナサマのような出産や農耕にもかかわる神が祀られることがあったが、その祭祀の形態は納戸神の場合とは異なっていた。オタナサマは木地椀、鉢、ヘラなどの御神体や、時には木製の男女二体の神像であらわされる家の神のことで、それがたまたま納戸や天井裏などの暗い場所を選んで祀られたものである。男女の人形を神体とする似たような信仰は東日本に多くあり、オシラサマ、オコナイサマ、オシンメサマなどの神は、納戸ではなくふつう仏壇や神棚に祀られている*28。

オタナサマは家の守護神であると同時に火や狼の神でもあり、供物に新穀の餅とならんでかならず魚を供えるのが特徴であった。しかも、これらの供物を捧げ、毎年注連縄を重ねる司祭の役は家の主人か相続人にかぎられ、女手にはいっさい触れさせないのも、穀霊であった納戸神とは大いに異なる。むしろオタナサマには祖霊の性格があって、間引いた子供を納戸に祀ったり、あるいは六一歳で姥棄にだすべき親を納戸に隠し、死んでしまってから納戸に祀ったのが、難産除けの神とされるようになったということである。オタナサマが農耕神的な性格をもつのは、はじめ山の神だったのが田の神と習合した結果と考えられているが、その信仰には農耕以前の狩猟民文化に連なる特徴が残されているようだ。おなじ納戸と言い、似たような機能の空間であっても、東日本と西日本とでは象徴的な意味の異なるところに、日本住宅の重層性はよくあらわれている。

そもそも西日本では、納戸に祀られる納戸神は亥の神であったり夷大黒であったりするけれども、これらは納戸にかぎらず倉に祀られることもあった。納戸神信仰のさかんな中国地方でも、ただ倉をもたない家だけが納戸に祀ったという*29。納戸神の本性を穀霊と結びつけるのはこうした事例の多いためだが、そうしてみると、穀物庫でありながら、祖先伝来の品々をしまい、出産や死に関係するといった納戸を特色づける機能の多くが、何らかの形で倉にも関係するということは一考に値する。

稲のウブヤ

琉球の民家には、北西隅に裏二番座(規模の大きい民家では裏三番座)と呼ばれる部屋がある。平素この部屋には味噌や漬物などの甕をならべておくだけだったが、出産の前後数日間だけはわざわざ裏二番座のイロリに火をおこし、妊婦はそこですごす習わしがあった*30。納戸のように夫婦の寝室とはならなかったが、年頃の娘がこの裏二番座ですごしたという例があったりするのは、納戸という形で民家に像を結ぶ以前の、この空間本来の姿を伝えるからだろうか。

お産のことをシラというために、裏二番座をシラヤと呼ぶ地方は多くある。ところが、シラはまた円錐形に稲束を積み上げた稲真積を意味していて、刈り取った稲は高倉に納めるか、倉をもたない場合には屋敷内に丸く稲束を積みあげ、シラをつくって保管し、あるいは甕に入れ、シラヤの中に貯蔵したのである。こうしてみると、裏二番座は産屋であると同時に、家屋の中につくられた穀倉であった。

本土で稲積をあらわすニホ、ニュウという言葉も、もとは産屋をあらわすニブと結びついていたらしい*31。大殿祭の祝詞の中では、穀霊であるウカノミタマが産神とも家神ともみなされているが、こうした穀霊の性格を反映して、産屋の戸口に裂いた木や稲束を置き、屋内に米を撒く風習はじつは古代から知られていた*32。朝鮮半島では稲藁を産室の門扉にかける儀式が、宮廷の出誕儀礼の中で行われている。それとともに、産室に稲藁を持ち込み、また稲藁の上で出産すると安産だという俗信が、日本とならんで朝鮮にもあることは、裏二番座や納戸の起源について、何かを示唆するのだろうか*33。

日本では主婦の子を生む場所と、稲の種の管理される小さな一室とが、広い地域にわたって以前から同じであったと、「倉稲魂考」の中で柳田国男も認めている *34。人間の誕生と穀霊の再生を同一視する観念は、こうして暗く閉ざされた竪穴のムロと稲実の収納される高床のクラとを結びつける観念でもあった。

高床の世界

朝鮮民家のマル

日本の民家が南方系であると言われてきた理由は高床を築く点にある。ところが民家に低い高床構造の板を敷きこむことは、日本と同様に朝鮮半島にもあり、オンドルとならんで李朝時代にひろく行われるようになったと考えられている。この板の間をマル(抹楼)と言い、上層階級の住宅ではテチョン(大庁)と呼ばれる空間にこの板の間が採用されている。オンドルが庶民住宅から広まったのに対して、マルは上層階級の住宅に使われていた板敷を庶民住宅が取り入れていったものであるらしい。

テチョンの本来の意味は役所や官庁で政務を執るための板敷きの広間のことで、ソウルを中心にみられる上流住宅のテチョンの場合も、ここは接客に使われる開放的な広間になっている。ところが朝鮮半島の南部にいくと、反対にマルは壁で仕切られた閉鎖的な空間であることが多く、米櫃や米壷を置くための貯蔵庫として利用されていた。そして告祀、安宅といった収穫祭の折には、毎年の新穀をこれらの米壷に納め、ソンジュ(成造)壷と称してマルの内部で奉祀する習慣があった。ソンジュは家屋や家族をまもる家神のことで、棟の近くに紙幣を貼りつけた形の神体が多くみられるが、その祭祀は多分に農耕儀礼的な色彩を帯びている。テチョンの場合にも、その後壁に面してティジュ(米櫃)と称する日用の穀物収蔵庫を設けているのは、この空間がやはり穀物の貯蔵庫として発達してきたためであろう。このようにマルの機能は第一に穀倉や物置であり、それと同時に家庭内で行う儀式の祭場にもなって、収穫祭や祖先の忌祭が行われたり、時には葬式前の遺体を安置し、また婚礼の場としても用いられることがあったというから*35、日本家屋の塗籠や納戸の位置づけとよく似ていた。寝室に用いることのない琉球民家の裏二番座は、納戸とマルの中間的な姿を示すものだろう。

朝鮮語マルの語源は、ツングース系諸族のテントの中における尊座をさす言葉だったらしい。これらのテントでは、中央にある炉を挟んで入口側をチョンゴとかチョンコと言い、テントの奥の部分はマルとかマロと呼ばれている。マルはテント内で最も高貴な場所であったから、家長や尊敬される長老、あるいは身分の高い男の来客だけがここに座る資格をもち、家神の憑代となる男女の神像や動物像などが安置されていた。このようにテントの奥に男の領域があって、そこがシャマニズム的な儀式の執行場となり、反対に入口周辺が女性を中心とする日常的な生活の領域であるような空間構成は、北ユーラシアの馴鹿飼育を行う漁撈、狩猟民の円錐テントの特徴とされている。南シベリアや中央アジアのアルタイ系遊牧民のドーム型テントでは、これとは対照的に、男女の空間分割が入口に向かって右と左に分かれている。円錐テントは馴鹿飼育の生活様式とともに、それまで竪穴住居しか知らなかったユーラシアに伝えられたと考えられているのである*36。

南部朝鮮の民家には、こうしたツングースのテントの空間構成をそのまま受け継いだと思われるものがある*37。ふつう朝鮮民家の出入口のある土間は、プオクとかチョンジと呼ばれ、竃やオンドルの焚口はここに作られている。プオクは釜屋のことであるからよいとして、浄地という字のあてられたチョンジに対して、家屋の最も奥にマルを配置するのは、テント内のチョンゴ/マルの対照に由来する。じっさい朝鮮でもマルを来客の応接に使うような場合もあったようだが、女たちには禁忌の対象であったツングース諸族のマルと比べると、朝鮮半島では告祀、安宅などの儀式の間、マルに供えられた成造壷に新穀を入れ替えるのは主婦の役目と決まっていて、男子がこれらの儀式に関与することはなかった。マルにおかれた米壷を産神壷と呼ぶこともあったくらいだから、朝鮮民家のマルが女性空間の象徴であることは疑いようがない。

エヴェンキ(ツングース)族のチュム

[Levin & Potapov 1961]

チュムは3脚構造を利用した円錐テント。中央に炉があり、これをはさんでテント内の空間は3区分されている。入口の左右にあるチョンゴは主婦の領域、もっとも奥のマルは男性の来客や尊敬される老人の席であり、家族の成員はマルとチョンゴの間のベと呼ばれる空間ですごす。[S.M.Shirokogoroff 1929]

板の間の起源

『三国志』の伝える高句麗の風俗に、

女家は大屋の後ろに小屋を作り、婿屋と名づけ、婿は暮れに女家の戸外に至り、自ら名のり、跪拝して、女に就いて宿すことを得るを乞う(『三国志』高句麗伝)

と、妻問婚の風習があり、子供が成長するにおよんで女を伴って家に帰ったとある。日本でも妻問婚の行われていた万葉の時代には、族長の住む大屋を中心に、これを取り巻いて妻屋(嬬屋)があったと考えられている。この同じ構成は、のちに寝殿造りへと発展して、公的な儀式の場である寝殿を囲み、その東西(北)に私的な婿取の場である対屋を建てることで再現された*38。

家屋の最も秘められた部分を女の空間とみなす観念が、こうした文化を経ることで醸成されていったのであろうことは想像に難くない。ツングース諸族のテントの尊座であったマルは、こうして朝鮮半島を通るうちに女を象徴する空間へと変化をとげ、日本の塗籠や納戸にまでその痕跡を留めることになったのだろう。しかし、マルの語源や象徴性がユーラシア起源であったにしても、マルやテチョンに穀物をしまい、そこで収穫祭を行う習俗は、マルの形成に穀倉がいかに重要な役割を果たしたかを物語っている。マルが朝鮮では高床の板の間を意味するのもそのためであろう。

はたして朝鮮半島でいつごろからこうした高床構造が使われるようになったのか、明確なことはわかっていないが、四世紀後半とされる高句麗の麻線溝一号墳の壁画には、日本の正倉院の校倉ときわめてよく似た双倉が描かれ、高句麗時代にはすでにこうした高床の倉庫が半島で利用されていたようだ。このように「累木を横たえ」(『三国志』弁辰伝)てつくる校倉はユーラシア各地にみられ、朝鮮半島がその到達点に含まれることは確実である。ところが、八清里古墳の壁画に描かれた高倉は、それ以上に興味ある特徴を示している。この高倉は鼠返しのある柱に支えられ、横板を組んだ板倉であり、その横板の壁面は上方で開いた外転びに作られている。日本でも平安末の成立とされる中尊寺金字経見返絵の中に、これと同じ様式の高倉がみえているが、壁面が外に転ぶのは、一般に南方建築の特徴であって、南西諸島の高倉をはじめとして、インドネシアやフィリピンの民家には、壁面の外に傾斜したものが多いのである。高句麗は「其の俗食を節し好んで宮室を治む」と、『三国志』高句麗伝にあるくらい、朝鮮半島でも建築技術の進んだ地方であったが、

大倉庫無く、家々自らの小倉有り、之を名づけて桴京と為す(『三国志』高句麗伝)

とある「桴京」は、こうした高床の穀倉を示すと考えられている。新羅、伽耶から発見される高床の家形土器は桴京をモデルにしたのか、壁面の外に転んだものがあり、これによっても当時の高倉の様式を窺うことができる*39。ところが、朝鮮半島では穀倉がそれ以上に普及することはなかった。米の貯蔵空間として、家屋内に板の間のマルが確立されてゆくのは、それに変わる手段だったように思われる。

新羅では「骨品制」という身分制度にしたがって、家屋の規模や材料が厳格に定められていたが、統一新羅時代には、木造建築の技術が大いに進歩して、贅をこらした家屋を建設する風が広まったらしい。『三国史記』に記された屋舎制限の中には、床板を香木で飾ってはならないという条項が設けられるほどであったから、貴族の住宅には板床をはるものも多かったのであろう。この板床は始めのうち台座のように家屋の一部に造りつけとなっていたらしく*40、高句麗の安岳三号墳をはじめ徳興里、薬水里、双楹塚、狩猟塚などの古墳の壁画に描かれた貴人は、いつも履物をぬいで台座に座っている。

「俗蹲踞を好み」(『隋書』卷八十一「東夷」)

とあるのをみても、高句麗の風俗は漢民族と異なり、土間での生活には適していなかったようだ。

そうだとすると、オンドルやマルを利用して、家屋の全体に床をはるようになる契機は、すでに高句麗時代から用意されていたことになる。板の間は貴人の象徴として貴族住宅で使われ、やがて庶民住宅の中で、その最も尊い場所を占めるようになったのであろう。

高床を支える柱の柱頭には鼠返しがはめられ、横板の壁面は外に転んでいる。正面中央に扉があるらしく、床下に梯子、右手に収納物を手にした人物が描かれている。高句麗八清里古墳。4世紀末~5世紀初。

八清里古墳の高倉と同一形式の高倉は、中尊寺金字経見返絵(『大般若経』巻113)にも描かれているから、中世初期には日本でもこうした高倉を見ることができたのであろう。

ボロブドゥールの浮彫に見える高倉

屋根と壁の外転びは、現在のジャワでは既に失われたが、ドンソン文化の典型的な建築形態である。ボロブドゥール第1回廊主壁「ヒル大臣の船出と布施」9世紀。

履物を脱いで台座に座る夫婦

蹲踞を好むと言われた高句麗の風俗は、土座と床座を組み合わせた日本や朝鮮半島の特異な住居様式の源泉であった。

華南の家形明器

新石器時代の南中国に高床建築があったらしいということは、浙江省河姆渡遺跡の発掘などを通して今ではよく知られている。河姆渡遺跡からは、地中に掘立てにした柱とともに枘や枘穴などの精巧な仕口をもつ部材が多数出土し、周囲の状況から高床式の建築址であろうと考えられている*41。河姆渡遺跡はC14年代により紀元前五千年頃と想定されているが、高床建築が明確な姿をあらわすのは、中国でもほぼ紀元前一千年期の中葉以降まで待たねばならない。

広東、貴州、四川などの華南を中心に、漢代の墳墓から出土する陶製明器の中には家屋、猪圏(豚舎)、倉、井戸、灶(竈)などを忠実に再現したものがある。こうした建築要素をセットで副葬する風習は、漢民族の墓葬として中原にもみられ、華南でもこれを踏襲したにすぎないが、高床の穀倉をあらわす明器には、華南独自の様式を示すものがある*42。高倉を支える四本(ときにそれ以上)の主柱には鼠返しらしい突起が作りだされ、これが穀物庫であることを示している。穀倉本体には円形と方形の二通りの形式があり、漢代の『説文』はこれを、

囷は廩の円なるもの、禾の囗の中にある。円ならばこれを囷と謂い、方ならばこれを京と謂う(『説文』)

と説き、円形の倉を「囷」、方形の倉を「京」と区別していたことがわかる*43。

円形の貯蔵庫は壁面を竹や草で編んだ円囷のほかに、丈の高い泥塗りのものがあって、中原以北ではむしろこうした土倉子を穀物の貯蔵に使うのが普通だった。およそ漢族の居住地には、この形式の明器が発見されるのに対して、『三国志』「高句麗伝」にも「桴京」と書かれた方形の倉のほうは、本来は華南地方に固有のものであった。

伽耶家形土器, 慶尚南道 昌原 茶戸里(墓), 5-6C

日本における須恵器の生産は、朝鮮半島から渡来した陶工によりはじめられた。和歌山県六十谷出土の古墳時代の家形土器も朝鮮半島製と考えられるもので、類似の土器が韓国慶尚南道(伽耶)から出土している。ともに切妻造り高床式建築であり、高床穀倉である桴京をモデルしたものと見られる。六十谷出土の土器は壁面に棟持柱と横板を描き、柱頭が狭められ、壁はわずかながら外に転んでいる。

漢代家形明器の囷と京

干蘭式建築

明器や画像磚などの資料からみるかぎり、貯蔵庫を高床の上に築いた華南の漢族も、さすがに高床に住まうことまではしなかったようだ。家屋の様式は、穴に住み巣に住むと言われる周縁の異民族と漢族とを隔てる重要な標識だったのであろう。それでも南北朝から唐代にかけて、華南では獠と呼ばれる原住民が高床生活を営んでいたことが記録されている。

樹に依り、木を積み、以ってその上に居り、名づけて干蘭と曰く。干蘭の大小其家の口の数に随う(『魏書』巻一〇一「獠」)

獠は南蛮の別種で、種類は甚だ多く、漢中から四川の東部にかけての山中にはどこにでも散居していたという。弓矢を識らず、ただ盾を執り矛を持ち、水底に伏して刀で魚を刺すことにすぐれ、銅を鋳て薄く軽い釜を作ることができた。その性格は禽獣のごとく、憤怒すれば父子の見境もなくし、怨をはらすには相手を殺して食べ、殺した者の面皮を剥いで太鼓にしたとある。獠の末裔は唐代にもなお四川省東部に多く残り、南平獠と呼ばれていたが、反乱を繰り返すたびごとに撃ち破られ、人民の多くを捕虜にとられて勢いをうしなった。

土気に瘴癘多く、山には毒草および沙虱蝮があり、人は楼居を並べ、梯にて上に登る。号して干欄となす(『旧唐書』巻一九七、『新唐書』巻二二二「南平獠」)

獠や南平獠の住まいとして名のあげられた「干蘭」や「干欄」は、当時の高床住居を意味する言葉であろうと考えられている。病気を防ぎ、毒虫や猛獣を避けて、低湿地に住むことを可能にするのが干蘭住居であった。ベトナムの林邑(チャンパ)の風俗に、

その国の俗、居る処は閣をなし、名にいう干欄で、門戸を皆北に向けている(『梁書』巻五四「林邑」)

などとあるから、干蘭を利用したのは獠ばかりではなかった。後には山地に住む狩猟民を一括して俚獠の名で呼ぶことがあり、現在の広西チュワン族(壮、獞、撞)や貴州コーラオ族(仡佬、犵獠、獦獠)それに海南島のリー族(黎、俚)などの祖先ともみなされるが、これらはみな高床の上で生活した。その様子は、

居舎は茅緝きにして塗らず、衡板は閣をなし、上は以って楼を止め、下は牛羊猪犬を畜う。これを麻欄と謂う(明の田汝成『炎徼紀聞』巻四「獞人」)

その男女は遍く山野に満ち、君長は無く、擖欄の舎屋を作る・・・・日を尽して弓を持ち、擖欄を下りず、外来の侵暴者があれば、これを射る(唐の樊綽『蛮書』巻四「裸形蛮」のちの獦獠か?)

屋宇は竹を以って棚をなし、下は牧畜して居り、人はその上に処す(宋の趙汝适『諸蕃志』巻下「海南」)

のごとく、床下を牛羊豚犬などの家畜の飼育に利用し、人はその上で生活した。海南島のリー族には、こうした住居のほかに、未婚の男女の共同生活する若者宿を高床上に築く風習があり、これを欄房と呼んで、毎年定められた日には欄房に集まり、歌垣を催しながら夜をあかした。

男女の衆多く、必ず長木を伐り、両頭の搭屋(の柱間)は各数間、上は草を以って覆い、中には竹を割いて、下を横に上を直に、楼板の如くに平らに鋪き、その下は虚である。登渉には必ず梯を用い、その俗に呼んで欄房と曰く、遇晩、村中の幼い男女悉く上に駆せて、その自ら偶と相諧するを聴く(明の顧岕『海槎餘録』)

「麻欄」「擖欄」「欄房」と言い、また「閣闌」「水欄」「馬郎房」などが使われることもあったが、みな干蘭同様に高床住居をあらわしていた。これらの語に共通する「蘭」は、一説に現在のチュワン、タイ系の言語で住居を意味するruanであろうと考えられている*44。

銅鼓に描かれた家屋

干蘭のみられる華南地方は、秦代に漢民族の侵入をうける以前から百越(百粤)の地として知られていた。百越は春秋時代に於越の国をおこした越人の末裔で、多くの部族にわかれ、この地域一帯に居住した原住民諸族の総称と言われている。しかしその風俗習慣は、断髪文身し、巧みに櫂舟を繰り、青銅製の剣や太鼓を鋳造するなどの、特異な共通項によって彩られていた*45。

百越の家屋は後の俚獠と同じ干蘭であったと推測されるが、彼らの好んで鋳造した銅鼓の鼓面には、舟のような独特の形の建築が描き出されている。そうした建築図像を残すのは、銅鼓の中でもヘーゲルⅠ式と呼ばれる古式の銅鼓の一部に限られている*46。

その図案はどれも様式化された一定のモチーフを組み合わせたもので、鳥の羽根飾りを頭につけて踊る人物たちに挟まれて、二種類の建物が描かれている。一方はドーム状の丸屋根をした建物らしく、礎石をもつ四本の柱の上にのり、中に銅鑼らしき物を叩く人物がいるところから音楽堂と解釈されている。杵を手に米を搗く二人の人物が傍らにいるところをみると、あるいは明器の囷のような、丸い穀倉をあらわすのかもしれない。もう一方は、舟のように反り返った屋根が柱の上にのった高床の建物で、極端に突き出した屋根の先端を棟持柱が支えている。屋内へは床下にある梯子を利用して入るらしい。建物の横にはきまって銅鼓のような物体が並べられ、その上に架台を組んで作業をする人物が描かれている。

銅鼓の胴部には漕舟の図像があるから、家屋が舟をモデルにしているというのも、根拠のない考えではない。舳先に鳥の頭、艫には尾羽をかたどったこの漕舟は、ボルネオのンガジュ・ダヤク族のもとでは、死者の魂を死者の国へ導く霊魂舟をあらわしている。ベトナムのホアンハで、はじめて銅鼓の発掘を報じたゴルベフもまた、銅鼓のあらわす情景は死者のための祭宴であろうと解釈している*47。

そもそも銅鼓に関する文献の始めは、西暦四十三年に後漢の将軍馬援が交趾(トンキン)で駱越の銅鼓を手に入れ、これを鋳て馬式を造り献上したという記事が『後漢書』(巻二四)「馬援伝」にあり*48、俚獠は銅を鋳て銅鼓を造り、高大なることをもって貴としたと記されている。銅鼓が完成した暁には、それを庭にかけて酒宴を催すのが常で、そうすると、富裕の子女は金銀の大きな釵を持参して銅鼓を叩き、釵を祝儀に置き留めたのである。銅鼓は富と権威の象徴であり、霊的な力の源泉であったから、銅鼓の所有者を都老として推服し、敵の攻撃に際してこの鼓を鳴らせば、来る者はまさに雲霞の如くであったという(『隋書』巻三一「地理下」)。銅鼓の用途の一端を示す興味ぶかい例は、烏滸の行う春の農耕祭で、『南州異物志』はそれを次のように伝えている。

烏滸は出て人を得て家に帰ると、近隣の者を集め、死人を中央に懸けて、四周に座り、銅鼓を撃ち、歌舞飲酒、少しずつ割いてこれを食べる。春の農耕には、好んで外に出て人を求め、これを貪り得ようとする。以って田の神を祭るためである(『太平御覧』巻七八六)。

このような人身御供の光景は、雲南石寨山で発掘された貯貝器の蓋にも生々しく表現されているから、単なる作者の潤色というわけではないようだ。貯貝器の上では、木に縛られた生贄が、いましも蛇神に捧げられるところらしく、それを見守る群集の間には、巨大な銅鼓が置かれている。そして、銅鼓とともにこの祭場の焦点となっているのが、二本の太い棟持柱で支えられた鞍型屋根の建物なのである。その屋根の切妻部分は大きく外に傾いて、そこに破風板が取りつけられ、千木のように棟上で交差した無数の垂木が屋根全体を覆っている。屋根の下には、低い高床の舞台が設けてあって、その上にも小さな銅鼓を並べ、この祭祀の焦点らしきひときわ大きな人物が、柱を背に座っている。

貯貝器は前漢代の滇国の王墓から出土した副葬品の中にあり、特異な屋根をのせたこの建物が当時の建築様式を伝えることは間違いない。石寨山の遺物からは、ほかにも首狩した頭蓋を安置するための板校倉式の堂や、やはり校倉式の穀倉などの建築があきらかとなっているが、それらの建物はみな同じ様式の鞍型屋根で覆われていた。

広西のチュワン族、貴州のミャオ族やインドシナのシャン族、カレン族には、近年まで銅鼓を使用する風習が残っていたが、ヘーゲルⅠ式の銅鼓は南中国やインドシナばかりでなく、マレー半島を経て東インドネシアのケイ諸島に至る地域で発見されている。東南アジアに広がるこのような青銅器文化は、銅鼓の最初に発掘されたベトナムのドンソンにちなんで、一般にはドンソン文化と呼ばれている。もっとも島嶼部では交易品も多く、ドンソン様式と呼ぶほうが実情に即しているという意見もある*49。

ドンソン文化の指標とされる青銅鼓には建築図像を飾るものがある。棟が大きく持ち出して、その先端に棟持柱のある高床建築は、日本でも銅鐸や土器片に表現されている。

銅鐸に描かれた高倉(伝香川県出土)

貯貝器の上の高床建築(雲南石寨山出土)

貯貝器は貝貨を納める容器。蓋には人頭祭の光景が詳細に表現され、その焦点にあるのは妻が転び、棟の反った屋根建築である。

船形屋根の伝播

ドンソン文化や石寨山文化の建築を特徴づける舟のような形の屋根は、青銅器の到達範囲をこえて、インドネシアからメラネシアや西ミクロネシアにかけての島々でも目にすることができる。

こうした屋根形態に船形屋根という名を与えたフロクラーヘによると、太平洋の広い範囲で船形屋根がみられるのは、大陸の青銅器文化を携えた人々が、銅鼓に描かれたような漕舟に分乗して、太平洋の島々に移住したからであるという *50。これらの島の住民は、祖先が舟に乗ってやって来たという伝承をもち、そのために舟との強い結びつきを家屋や棺の形によって表現した。こうして、この世では地上に建てられた舟に住まい、死んでから後には、棺の舟に乗りこんで、ふたたび海のかなたの故郷へ戻ることが理想とされてきたのである。

そのような民族移動が可能であったかどうかは別として、実際に類似の観念を共有する社会はインドネシアに多くあり、たとえば東インドネシアのサヴ島では、屋根の形が舟に似ているだけではなくて、家屋自体が東西に舳先と艫を向けた舟にたとえられている。家屋の成員はこの舟の乗組員であり、男性がいつも家屋の「舳先」の側を占め、反対に女性は「艫」にいて、調理や出産といった女性の活動をそこで行うように定められている。舟とのこのアナロジーは、家屋をこえて集落や島にも及び、島全体が西へ向かう舟をあらわしているのである。

サヴ島でも最初の祖先は西から来たという伝承があるため、死者の魂はやはり舟に乗って、西方の祖国へ旅立つものと考えられているが、雨季の終わりに行われる収穫儀礼の中では、収穫物の一部によってこうした魂の航海が再現されている。このときには各家が収穫したモロコシと緑豆をヤシの葉にくるみ、それを村ごとに持ちよると、小舟に乗せて海に流すのである。それと同時に、主婦はモロコシと緑豆をヤシ殻の容器にも入れて、屋根裏にある「女の柱」の足元に捧げる *51。

死者の魂が祖国に帰還することで、ふたたび新しい生命力の源泉となりうるように、収穫された穀物の代価を支払い続けることが、穀物の永遠の生産力を約束する。なぜなら穀物を乗せた舟は潮にのって、やはり生産力の源泉である西へ流れてゆくからである。

家屋は東西に舳先と艫を向けた舟にたとえられる。

屋船は語る

古墳時代に作られた埴輪家の屋根が、たいてい妻先の極端に外へ転んだものであるところをみると、同じような屋根の形は先史時代の日本でも流行していたらしい。これもまた共通の青銅器文化を携えた人々が日本へ伝えたものであろうと、フロクラーヘは考えていた。弥生中期とみられる伝香川県発見の銅鐸や奈良県唐古遺跡出土の土器片に描かれた高倉の図は、こうした屋根形を示す最も早い例である。これらの高倉は屋根だけを高床の上に築いた壁のない建物で、屋根の切妻部分は一様に外に転び、その先端を棟持柱が支えていた。

古墳時代には埴輪家のほかにも、奈良県佐味田宝塚古墳で発見された画像鏡に同じ様式の屋根がみえる。この画像鏡は、まったく形式の異なる四棟の建物を鏡背に描くために家屋文鏡の名で呼ばれ、それぞれの建物の意味について、発見の当初から様々な解釈がなされてきた*52。四棟がいずれも妻の転んだ屋根を載せていたために、その後、新石器時代の日本の建築像は、この鏡から大きな影響を受けることになった。現実には、四棟のうちで真の切妻屋根は穀倉とみられる一棟しかなく、残りは寄棟屋根の上にわざわざ船形屋根を飾りつけたような表現となっているから、すでに土着の建築と折衷をとげた結果であろうとみる意見もある。

それにしても、こうした屋根形態はいったい何を象徴し、なぜこれほどまでに強い伝染力を持っていたのだろうか。家屋文鏡の建物にある千木や埴輪家の長大な破風板が、ドンソンや石寨山の建築の特徴でもあったことは、舟型屋根の伝播を支持する証拠となるかもしれない。

屋根に千木や破風板を飾るのは、日本では殿舎が天地に磐石であることの象徴だったからで、『古事記』や『延喜式祝詞』の中では、

底津石根に宮柱ふとしり、高天の原に氷椽たかしりて居れ(『古事記』上巻)

と、宮殿や社殿を建てるにはきまって、大地に柱を太く掘り立て、天に千木を高く上げるように期待されていた。その理想を現実に移したのが大嘗宮正殿であり、『貞観儀式』によると、その建築は四角い柱穴を掘って黒木で構え、さらに黒木で構えた小屋組みの上に青草を葺いて、その上から町形にした黒木を黒葛で結んで止めていた。甍には五尺の堅魚木八枝を置き、搏風を着けたと記されている。

搏風は奈良時代には比木とも呼ばれて、今の破風板を意味したが、後には屋根より上の交差部分を千木、それより下を搏風と呼んで区別するようになった。大嘗宮正殿にある堅魚木や搏風は、古墳時代の埴輪家には頻繁にあらわれるモチーフであり、言ってみれば、古墳を造るほどの豪族なら必ず利用した宮殿建築の様式だったのであろう。しかし、それもしだいに天皇家に関係する建物だけに独占されていったらしく、堅魚を上げて作れる舎屋をみつけて、「己が家を天皇の御舎に似せて造れる」と、その家を焼かせようとした話を『古事記』雄略天皇記は載せている。

ただ屋根と船との関係は、民家の上棟式の中に今でも痕跡をとどめている。棟上げに際して、女の髪や髪道具を棟木に納める習俗がみられるのは、もともと船頭や船主の妻や娘の毛髪を、船霊の依代として船に納めた信仰に起因するらしい。それは建築大工と船大工が協力関係にあったためだと言われているが*53、わざわざ屋根を選んで、船霊の儀礼が再現されるのも、屋根が船と関係することの証左であるだろう。

古代には宮殿のことを屋船と呼んでいた例もあり、日本でも殿舎を船にたとえ、そのために、屋根を船のような形に造りあげようとした時代があったのではなかろうか。

船代は天材木屋船の霊を謂う故、瑞舎を名づけて屋船と号す縁なり(『豊受皇太神宮御鎮座本紀』)

と言い、また大殿祭の祝詞の中でも、称えられる家神の名を「屋船の命」と言った。屋船のいわれについて詳らかにできる史料は他にないが*54、そうだとすれば、古墳時代に夥しく造られた埴輪家の屋根を、フロクラーヘにならって船形屋根と呼ぶことに、さして異存はないように思われる。

家屋文鏡は形式の異なる4棟の建物を描く。図は、竪穴住居、高倉、高床(二階建)の建物、基壇の上に建つ平地式の建物をあらわし、棟先の千木、棟覆い、入母屋屋根の上部を固定する笄梁、柱間をふさぐ網代、建物正面の露台、差し掛けられた衣笠、梯子などが表現されている。4世紀。

クラの世紀

現在、日本でみることのできる高倉は、南西諸島や伊豆諸島などごく限られた地域に残る例に限られている。しかし、奈良時代以前には、高倉は日本各地にみられ、また象徴的にも集落の中心的な施設であったと考えられている。

弥生中期の登呂、山木の両遺跡からは、高床建築の部材とみられる柱や床梁、梯子、鼠返しなどが出土して、板校倉式の仕口をもつ高床穀倉が復原されたが、これは同時代の竪穴住居よりもはるかに高度な建築技術が、穀倉の建築に利用されたことを物語っている*55。銅鐸や土器片に描かれた建築が、いずれも高床の穀倉をあらわしているのも、高倉の価値が他の建築を陵駕していればこそ可能だったはずである。ところが寺院建築が伝えられる頃から、穀倉はそうした象徴的な価値を減ずることになったのであろう。八世紀は全国に正倉が建てられ、現存する古代の校倉の建設された時代だったが、この時を境に、高倉はしだいに歴史の舞台から姿を消しはじめ、近世以降は土蔵の普及により、高倉の価値は名実ともにまったく失われてしまった。

東南アジアの例をみても、稲穂を納める穀倉は、農耕儀礼や集会の場として、共同体の活動の焦点になるのが普通なのに、古代の日本には、クラを題材とした記述がきわめて少なく*56、クラは早い時代に儀礼や信仰の対象であることをやめてしまったらしい。高倉と神社の関係は、記紀の「高倉下」の挿話でも暗示されているから、クラのそうした機能の一部は、ホクラとして神社に吸収されていったのだろうし、正倉の建設はかえって土着のクラの象徴性に、とどめをさす結果になったのかもしれない。

高倉下の話では、大和をめざす神武天皇が熊野に達したとき、土地の神の吹く毒気にあたって、全軍の志気をうしなう事件があり、熊野の高倉下に託された神剣の霊力により、この危地を脱することができるのである。剣は、天照大神の命により、建御雷神の手で熊野の高倉下の「倉の頂を穿ちてそれより堕し入れ」(『古事記』)られる。翌朝、夢の教えのままに倉を開いた高倉下は、そこに「倒に庫の底板に立て」(『日本書紀』「神武天皇即位前紀」)る剣を発見する。この剣の名をフツノミタマと言い、石上神宮に奉納されていると『古事記』は記している。

高倉下のクラが高床であったことは、その名前にもあらわれているが、さらに『日本書紀』は垂仁天皇の時代の次のような話を伝えている。石上神宮の天神庫を預かっていた五十瓊敷命は、その管理を妹の大中姫に譲ろうとした。手弱女の私がどうして天神庫に登れるだろう、と躊躇する大中姫に対して五十瓊敷命は、

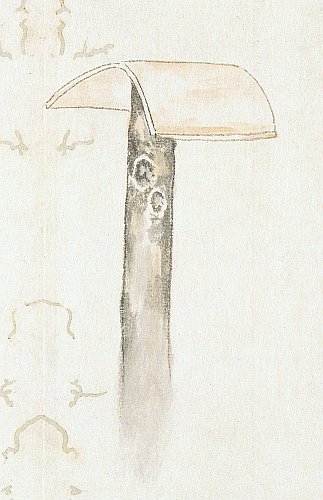

神庫高しと雖も、我能く神庫の為に梯を造てむ。豈庫に登るに煩はむや(『日本書紀』「垂仁天皇紀」八十七年)

と答えるのである。

クラの語源については、物を置き人の座る一段高いところで、倉、座、位、鞍などはみな同意であろうと、『古事記伝』をはじめ、クラはすなわち高倉のことだと考えている。反対にクラは窪みや穴の意味で、もとは穴蔵に由来し、墓のことをクラという民俗例があるとする意見もある*57。いずれも物を貯え置く点では変わりないが、その内容物のいかんにかかわらず、他界とのかけ橋となることが、クラの建築としての性格を決定づけている。ただの貯蔵庫とは自ずから異なるのであって、のちに『信貴山縁起絵巻』の有名な飛倉の伝説をうみだしたのは、倉に本来備わるこうした超越的な力だったことが知れるのである。

聖の霊験により飛鉢に乗り、長者の家から飛び来たった倉は、中身の米俵を長者に返したあとも、そこにとどまっていた。その倉も年月を経て今は朽ち果て、なかには聖の着古した法衣の切れはしが納められているばかりだった。

その蔵も朽破れて、いまだあんなり。其木のはしを露ばかりえたる人は、まもりにし、毘沙門をつくりたてまつりて持たる人は、かならず徳つかぬはなかりけり。されば、きく人縁を尋て、その倉の木のはしをば買執ける。(『宇治拾遺物語』)

日本の高倉は南西諸島や八丈島など限られた地域に残されているにすぎないが、古代には日本各地でこうした高倉が目撃できたのであろう。

『信貴山縁起絵巻』の飛倉

北のクラ、南のクラ

高倉自体は稲作がはじまる以前から、余剰の魚や獣肉を安全に貯蔵するうえで必須の施設だったと考えられるが、こうした高倉がしばしば夏用の住居としても利用されていたことはすでに触れた通りである。高倉は食料以外に様々な物品の保管に使われた。アイヌの家屋では、母屋の南側に用途に応じて種類の異なる高倉プが建てられ、その中に稗、粟などの雑穀類や豆類、それに鮭、鱒や鹿、熊の肉を乾燥して貯蔵したほか、熊や鹿の毛皮、衣料、調度品の類、特に本州との交易で得た漆器類や刀剣などの貴重品も収納している。プを一棟しか持たない場合には、収納される物によって置き場を変えて混じり合わないようにしたという*58。

高倉に食料以外の器物を収納するのは、北アジアの高倉に普遍的にみられる性格であった。古代のクラには、穀物を納める通常の倉のほかに、調庸品を納める蔵と兵器や文書を納める庫の別があったとされるが、この中でも特に蔵や庫は北方民族の倉の特徴になっていた。様々な器物類を倉の中に保管することは、南方の倉でも行われたが、それは豊穣や多産にかかわる霊的な器物であるのがふつうで、そのために高倉自身が崇拝の対象となり、また高倉に住居よりも高い価値を与えている例が、東南アジアには多いのである。

名越左源太の『南島雑話』によると、奄美大島の高倉も、「五穀のほか干物・肴等格護すれば虫付き或は腐ると云事なし。東瓜・カボチャの類を格護しても能く保つ」多目的の食品庫に使われていたが、それは住居以上に堂々と建てられていた。旧暦の6月に刈り取った初穂を高倉に入れるシキュマと呼ばれる儀式があり、このとき田から初穂を持ってきた主人は、イニガナシ(稲様)が来たといって歓待された。高倉はそのイニガナシを迎える大事な建物だったからである*59。『おもろそうし』はこうした高倉のことを「六ッ股」(六本柱の倉)とか「八ッ股」(八本柱の倉)と呼んで謡っているが、高倉は説話や民間信仰の対象になることも多かった。

高倉の建設には、カフカを合わせるといって、仕事始めの日取りを毎月の決められた日に合わせて行う習慣があった(『南島雑話』)。七つのカフカ・・材木を取りに山に入る日、材木の山出しの日、普請の日、柱建ての日、棟上げの日、屋根葺きの日、竣工の日・・を合わせて倉を造ると、鼠や雀などがたとえ侵入しても、五穀を食うことなく、倉の中で死んで干物になってしまうと信じられていた。それでも、カフカが七つも揃うのは余りに強すぎて、倉から落ちれば人さえ死ぬというので、普通は五つ程度にとどめておくのが良いとされている。住居等の普請にはこうした規制がなかったのも、高倉の象徴的な価値の高さゆえだろう。

高倉と鼠返し

高床を支える柱の頭に円盤形や楕円形の板をはめて収納物をまもる工夫は、登呂・山木遺跡の時代にはもう知られていた。こうした鼠返しは、北方の竪穴居住民の高倉でも利用されていて、間宮林蔵の記すニブヒ族の倉廩は、

山に行て木を掘り、其根の殊に蔓延し、地上に置て転倒せざる者を撰み、持来て礎となす(『北夷分界餘話』)

と、根つきの切り株を柱にすえ、その上に半割りの樹皮を鼠返しに代用した様子が描かれている。榛の樹皮をつかった同様の鼠返しのことを、アイヌではヱリモシヨアルキイタと呼んでいた。ヱリモとは鼠のこと、シヨアルキは来ないという意味で、これは「鼠の来ない板」を意味した。それでも夷人の地には鼠が多く、猫を養う習慣がないために、心を労するばかりで、物を損なうことが多かったという(秦檍丸『蝦夷生計図説』)。

鼠の被害が深刻な問題であったのは南の島でも同様で、八丈島の高倉には、ツムイタという円盤型の鼠返しが柱の上にあり、鼠を防ぐ手段が講じてあったが、南西諸島には何故かこの工夫がなかった。それで島に鼠の多い年には、これを防ぐ術がなく、まさに歎息の声やむことなしという惨状だったらしい。今は柱の頭部にトタンを巻きつける工夫が行き渡ったが、それ以前には鼠の手掛かりがないように、イヂウという堅木を磨きあげて柱に使っていた。それでも仕上げが悪いとなると、鼠は手に唾をつけて遠方より走りかかり、木に葛の巻きつくがごとく旋回しながら柱を登る。その姿を目撃する者はままあった、と『南島雑話』は伝えている。

しかし同じ南西諸島でも、吐噶喇列島の高倉にだけはこの鼠返しがある。吐噶喇では高倉に粟やカツオを収納した。その高倉は南西諸島のほかの島とは異なり壁のない屋根だけの建築で、そのために倉への入り口は床下に設けてあった。南西諸島にはじめに広まった高倉は、奄美や沖縄のような壁をもつ形式ではなくて、このように寄棟屋根を柱にかぶせただけの、壁のない構造であったと想像されている*60。

クラと埋葬

炭焼きが妻の教えにより黄金を得てたちまち裕福になる「炭焼長者」の至福談は日本各地に類話がある。なかでも琉球列島の場合には、妻を離縁した男はそのために零落して、物乞いに訪れた炭焼長者の家で、今はその嫁となった自分の妻と出会う。男は驚愕と恥辱のあまり高倉の下で果て、亡骸を高倉の下に埋葬される。この説話からもわかるように、南西諸島には高倉を墓と結びつける観念があり、またこれは実際に高倉を葬地とした風習の名残りであろうとも言われている*61。

稲穂をおさめる高倉が墓と関係する例は、琉球列島を南下したルソン島のイフガオ族にもある。イフガオ族の住居は高床の穀倉とおなじ建築構造を転用したもので、その様式は日本に残る高倉と共通している。岩を掘りこんだ横穴や洞窟を葬地にする風習も南西諸島と似ているが*62、富裕な者だと穀倉と同じ四本柱の建物を埋葬に使う地方もある。このときには、建物の床に穴をあけておいて、やがて腐乱しはじめる死体の体液は、この穴を通して屋外に滴り落ちる。この一種の風葬墓をさすアバイヤオという言葉が、別の地域では一本柱の穀倉をさすのに使われるのも、死体を保存する墓と穀倉の関係を示している。あるいは、彫刻のされた立派な棺桶をこしらえる場合もあり、その際には家族の威信となるように、こうした棺桶を葬地におかずに、わざわざ人の目につきやすい家屋の床下に置いたという*63。

穀倉には人間や豚の形をした木偶が安置され、収穫祭にはこの木偶に酒を注ぎ、米の菓子をその顔に塗りつける。それをしないと家族に病人がでたり、満足な収穫が得られなくなることを怖れるのである。穀倉をもつことは、こうした収穫儀礼や埋葬儀礼を行う経済力のある証拠で、富裕な者だけに許された特権であったから、家屋の床下に棺桶をおく風習も、その起源が穀倉にあったことは十分に考えられる。

穀倉が埋葬儀礼にさいして重要な役割を果たすのは、ルソン島からさらに南下したスラウェシ島のサダン・トラジャ族のもとでも同様で、盛大な埋葬儀礼の過程で、遺骸は家屋の中から穀倉の床下に設けられたテラスへと移される。そうしてはじめて、死者の霊魂は地上をさまよう死霊から稲を守護する祖霊の地位に近づくことができる*64。埋葬儀礼を終えた遺骸は、ふたたび穀倉に似せた構造の御輿に入れられて、葬地である崖の上の洞穴へと運ばれるのである。

穀倉と墓とのこうした関係を追ってゆくと、この地域一帯の高床住居に通底するいっそう普遍的な観念に、問題の根は連らなっているようだ。穀倉と住居がまったく異なるふたつの建築様式で建てられる日本とちがい、イフガオ族やサダン・トラジャ族の住居は、多くの共通項によって穀倉と結ばれているからである。

穀倉建築を住居に転用した例がフィリピンやインドネシアには多い。南西諸島の高倉はこうした穀倉住居地帯の周縁に位置づけられる。

スラウェシ島サダン・トラジャ族の穀倉

穀倉の床下に追加されたテラスは、儀式の際には参加者の居場所となる。

高床住居のコスモロジー

ボルネオのンガジュ・ダヤク族の聖なる家のイメージの中では、高床住居の柱はナガ(水蛇)の上に建ち、屋根には犀鳥がとまっている。ナガは地下の女神ジャタの象徴であり、犀鳥は天上神マハタラをあらわしている。聖なる家はこの天上界と地下界の交点に、それらを結ぶものとしてイメージされているのである*65。スマトラ北西のニアス島でも、家屋の屋根裏に彫刻された鳥は天上界を象徴するとされているし、床下には地下界をあらわす水蛇が彫刻されている。そのために首長の家の建設にあたって、床下にある四隅の柱の下には、地下神への供物として人の頭蓋骨が埋められたし、棟木の近くに吊り下げられた無数の頭蓋骨は、天上神に捧げるためのものだった*66。

このように高床住居の空間を屋根裏、高床上、床下に三分割して、それぞれを天上界、人間界、地下界の象徴であるとみなす宇宙論的な観念の存在は、ンガジュ・ダヤク族やニアス島ばかりでなく、東南アジア島嶼部の各地から報告されている。たいていの場合、屋根裏は精霊たちの住まう領域と化して、そこに生身の人間が立ち入るためには、様々な文化的規制を満たさねばならなかった。収穫祭、結婚式、葬式などの決められた日に、屋根裏に供物を捧げたり、あるいは儀礼的な調理や神との共食がそこで行われる。首長や長老、家長、主婦といった特別の資格をもつ人間だけが、この儀式の重荷に耐えて、ふたたび無事に人間界へ舞い戻ることができるのである。これらの精霊に守られるように、屋根裏には祖先伝来の宝物や儀礼用の神聖な器物、貴重品や家財の類が納められている。それに対して、高床住居の床下を死の世界とみなし、実際に床下に遺骸を埋葬する習慣のあることは、こうした観念のもとでは何ら不思議ではないのかもしれない。

東インドネシアのセラム島では、「海」の方向が死と、「陸」の方向が生と結びつき、そのために死体は「海」の方向に埋葬される。それがおわると、死体を運んだ者たちは死者の家にあつまり、そこで檳榔子を噛む風習がある。そのときには、檳榔子をどれもふたつに割って、一半を家屋の「海」の側、一半を「陸」の側にならべる。「海」の側に置かれた檳榔子は死者に捧げるためにあり、噛んだ後で床下に捨てられる。家屋の「海」の側と同様に、床下もまた死者の世界とみなされているからである*67。

もっと明瞭なのはロティ島の場合で、遺骸は舟の形をした棺に納められ、オランダ政府に禁止される以前には、実際に家屋の床下に埋葬されていた。霊魂をのせた舟は、サメやワニの徘徊する海をこえて、西方にある死者の国へ向け船出してゆく。葬送儀礼は、霊魂舟のこの死への航海をなぞらえるように、最後に棺を家屋から運び降ろすと、西に頭をむけて埋葬した。それが終わると、ロンタルヤシの葉を編んで作った死者の象徴を、屋根裏に吊り下げる*68。こうして床下へ旅立った死者の霊魂は、ふたたび家を守護する祖霊として、家屋の屋根裏で再生する。床下は海のかなたの死者の国であると同時に、死霊から祖霊への転化という魂の遍歴を通して、屋根裏とも結ばれているのである。

高床住居の柱はナガ(水蛇)の上に建ち、屋根には犀鳥がとまっている。[Scharer 1946]

ニアス島の首長の家

床桁の先を飾るラサラ(ナガに似た怪物)。

ロティ島の家屋

遺骸は舟の形をした棺に納められ、家屋の床下に埋葬された。

高倉から高床住居へ

セラム島、ロティ島やサヴ島のように、家屋があきらかな舟の象徴である民族を別にしても、類似の観念がこの地域一帯の住居空間を支配している。そうした均質な観念が何に起因するのかということは、この地域の高床住居の起源にかかわる問題である。

レンバタ島のケダン族にはおもしろい言い伝えがあって、むかしの人々は高床穀倉の下にさらに床を追加し、そのまわりを壁で囲んで住まいにしていた。それは首狩りから身をまもる最良の手段だったというのである。現在のケダン族では土間式の住居に変わってしまったが、そもそもケダン語の穀倉ウェタッ・リアンが「大きな家屋」をさすのは、ケダン族にとって、今でも穀倉が住居よりずっと重要な象徴性を帯びているからである。あたらしい穀倉が完成すると、反時計回りに建物の周囲をまわりながら端部の木をけずりとり、その木屑を木の葉にくるんで海に流したり、あるいは病気にかかると、こうして集めた木屑を水にまぜて飲んだりする。そういった住居にはない規制や習俗が、穀倉の場合にだけは頑なにまもられている。その穀倉には、儀礼用の道具類や穀霊の依代である玉蜀黍の初穂などの神聖な品々が保管され、田植えの前には、この暗い霊的な空間の中で、早乙女が一夜をすごすのであるという*69。

高床穀倉の下にさらに高床のテラスをつけ加えるのは、ケダン族だけではなくて、島嶼部の穀倉全般にみられる傾向で、ここは日中の作業空間となるほかに、スマトラのバタック族のように公的な会議の場として使われたり、サダン・トラジャ族のように儀式を主導する人物の座席となったり、あるいはアロール島のように男たちの寝床になることもあった。アロール島では、女と子供だけが稲米や玉蜀黍とともに穀倉の中で起居し、さらにその屋根裏には、この島でモコと呼ばれる銅鼓やゴングなどの神聖な器物類が保管されていた*70。

高床穀倉をそのまま住居にしてしまうアロール島ほど単純ではなくても、こうして穀倉の下に設けられるテラスから、発展したにちがいない高床住居の様式も多いのである。スンバ島の家屋では、屋根裏にマラプと呼ばれる父系祖先の祭壇が設けられ、各氏族を象徴する祖先伝来の家宝が安置されている。そのために、ここでも屋根裏は家屋中でいちばん神聖な空間とみなされ、女や子供にはきびしい禁忌の対象だった*71。ところがこの屋根裏を支える四本柱も、柱頭に円盤型の鼠返しをつけているのは、じつはその部分が穀倉であったからにほかならない。

東南アジア島嶼部の高床住居に共通するコスモロジカルな観念の由来について、あらゆる証拠は、それが高床穀倉から派生したものであることを示している*72。こうした穀倉型の建築様式と船形屋根とは、この地域の建築を規定するふたつの基本的な観念だった。船形屋根はフィリピンと南西諸島には達した形跡がなく、それに対して、穀倉型の建築のほうはインドネシアからフィリピンをへて南西諸島にまでみることができる。それはスマトラやスラウェシ南部では船形屋根と融合して、舟のような巨大な切妻屋根の穀倉型建築を産み出している。

古代日本の高倉に、象徴的な観念が希薄であり、実例のほとんどが校倉や甲倉に限定されていることは、こうした島嶼部の穀倉型建築との関係を否定するかもしれない。ことによると、弥生時代の日本の高倉の多くは、北方民族のもつ高倉の延長にあり、はじめから貯蔵庫の範疇を越えるものではなかった可能性もある。農家では竪穴のムロに由来する納戸が、クラの果たすべき象徴的機能を絶えず引き受けていたのだから。一部には、共同体の中心施設や神の社となる、特化された高倉がもたらされていたのは確実としても、その起源は島嶼ではなく大陸の高床穀倉と、そしておそらく同時に船形屋根とも結びついたものであった。

スンバ島の家屋

棟の高い独特の屋根のなかには祖先神が祀られている。この屋根を支える4本柱の柱頭には鼠返しがあり、住居は穀倉の床下のテラスから派生したことを示している。

- *01 このようなアプローチとして、次の二著が書かれた時点での研究成果を汲み尽くしているから、あわせて参照されたい。

村田治郎「東洋建築系統史論」『建築雑誌』第五四四~五四六号、一九三一年。

杉本尚次『住まいのエスノロジー』住まいの図書館出版局、一九八七年。 - *02 太田博太郎「日本住宅史」『日本住宅史の研究』、彰国社、一九五四年。

- *03 安藤邦廣『茅葺きの民俗学:生活技術としての民家』はる書房、一九八三年。

- *04 『季刊考古学』第三二号「特集 古代の住居」。

富山県桜町遺跡から出土の丸太には貫穴があけられ、一メートルちかくも地中に埋め込まれた痕跡があって、高床建築を支えた柱とみられている。 - *05 安志敏(佐川正敏訳)「長江下流域先史文化の日本列島への影響」『考古学雑誌』第七〇巻三号、一九八五年。

- *06 渡辺仁「竪穴住居の体系的分類、食物採集民の住居生態学的研究」『北方文化研究』一四号、一九八一年。

- *07 三上次男「古代東北アジア諸族、特に・婁人における地下式住居」『古代東北アジア史研究』、吉川弘文館、一九六六年。

- *08 Beaglehole,J.C. (ed.) "The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery Vol.3 : The Voyage of the Resolution and Discovery 1776-1780", Hakluyt Society, 1967.

- *09 Jochelson, Waldemar "The Koryak", Memoir of the American Museum of Natural History Vol.6, New tork, 1908.

- *10 Krasheninnikov,S.P. "Explorations of Kamchatka: Report of a journey made to explore eastern Siberia in 1735-1741, by order of the Russian Imperial Government", Oregon Historical Society, Portland, 1972.

- *11 Shternberg,L. "Gilyaks, Orochs, Golds, Negidals, Ainu", Habarovsck, 1933 (HRAF tr.,1967).

- *12 Shrenck,Leopold von "Die Volker des Amur-Landes: Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856", Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, St.Petersburg, 1881-1895.

- *13 前掲*10。鳥居龍蔵「千島アイヌ」『鳥居龍蔵全集 第七巻』、朝日新聞社、一九七六年。

- *14 前掲*12。359ページ。

- *15 Levin,M.G. & Potapov,L.P. "The Peoples of Siberia", The University of Chicago Press, 1964

- *16 Levin,M.G. & Potapov,L.P. "Istoriko-Etnograficheski Atlas Sibiri", 1961

- *17 黒川真頼「穴居考」『黒川真頼全集第五巻』、国書刊行会、一九一一年。

- *18 木村徳国『上代語にもとづく日本建築史の研究』中央公論美術出版、一九八八年。

池 浩三『家屋文鏡の世界』相模書房、一九八三年。 - *19 『延喜式』よると、氷室は全国十ヶ所にあった。氷室に保管された氷は、四月から九月のあいだ毎日、馬に積み主水司のもとへ届けられたのである。一日の氷の使用量は身分ごとに定められていたが、先年の平城京長屋王邸の発掘では、出土した多量の木簡のなかに、氷室の字を記すものが見つかり、宮廷以外でも氷室を使用していたことが確認された。

- *20 三品彰英『新羅花郎の研究』一九四三年。

ヤマトタケルがクマソタケルを殺すときに捕らえた「背皮」(『古事記』)は、着物の背と解釈されているが、インディアンの例では、背中の皮に実際に棒を貫いている。 - *21 野村孝文『朝鮮の民家』学芸出版、一九八一年。

- *22 大野延太郎・鳥居龍蔵「竪穴ニ類スル小舎東京近郊ニ現存ス」『東京人類学会雑誌』 第九五号 一八九四年。

- *23 池 浩三『源氏物語:その住まいの世界』中央公論美術出版、一九八九年。

- *24 玉腰芳夫『古代日本のすまい』ナカニシヤ出版、一九八〇年。

寛弘八(一〇一一)年に崩御した一条天皇の棺は、夜御殿の南戸の内に、頭を南に向けて置かれたと『権記』にあり、また『讃岐典待日記』によると、嘉承二(一一〇七)年、堀川天皇は自邸の西対の塗籠を夜御殿に擬して、様々な加持祈祷の甲斐なく崩御したと言う。 - *25 柳田国男『明治大正史 世相篇』一九三一年。

- *26 石塚尊俊「納戸神をめぐる問題」『日本民俗学』第二巻二号、一九五四年。

宮田 登『女の霊力と家の神』人文書院、一九八三年。 - *27 川島宙次『滅びゆく民家』、主婦と生活社、一九七三年。

- *28 飯島吉晴『竃神と厠神』人文書院、一九八六年。

- *29 前掲*26

- *30 鶴藤鹿忠『琉球地方の民家』明玄書房、一九七二年。

- *31 柳田国男「稲の産屋」『海上の道』筑摩書房、一九六一年。

- *32 「大殿祭」は神今食、新嘗祭、大嘗祭の前後におこなわれ、宮殿の新築や移居に際しておこなわれた。祝詞は、木材の神である屋船久久遅命と稲の神である屋船豊宇気姫命の二神をたたえるが、屋船豊宇気姫命の原注に、

「是は稲の霊なり。俗の詞に宇賀能美多麻。今の世、産屋に辟木・束稲を戸の辺におき、また米を屋中に散らすの類なり」(『延喜式』巻八)

とある。 - *33 三品彰英「穀霊信仰の民族学的基礎研究」『三品彰英論文集第五巻』平凡社、一九七三年。

- *34 柳田国男「倉稲魂考」『定本柳田国男集第三十一巻』筑摩書房、一九六四年。

- *35 三品彰英「古代祭政と穀霊信仰」『三品彰英論文集第五巻』平凡社、一九七三年。

- *36 Rank,G. Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der Nordeurasischen Volker, Stockholm, 1951.

- *37 リチャード・ズグスタ『Dwelling Space in Eastern Asia (東アジアにおける住居空間)』大阪外国語大学学術研究双書 4、一九九一年

- *38 高群逸枝『招婿婚の研究』講談社、一九五三年。および、前掲*24。

日本の住宅は、妻問婚の時代の大屋妻屋式から真屋東屋式になり、婿取婚にふさわしい寝殿造りに推移したものと高群逸枝は考えている。 - *39 金 元龍「新羅家形土器考」『金載元博士回甲紀念論叢』乙酉出版社、一九六九年。

- *40 中西 章『朝鮮半島の建築』理工学社、一九八九年。

- *41 浙江省文物管理委員会「河姆渡遺址第一期発掘報告」『考古学報』一九七八年一期。

- *42 岡崎 敬「漢代明器泥象と生活様式:長沙、広州、貴県の場合」『史林』第四二巻二号、一九五九年。

秋山進午「漢代の倉庫について」『東方学報』第四六冊、一九七四年。

浅川滋男「高倉の民族考古学」直木孝次郎・小笠原好彦(編著)『クラと古代王権』ミネルヴァ書房、一九九一年。 - *43 『倭名類聚鈔』(巻十)にも次のような記載がある。

「『唐韻』に云う。倉の円なるもの囷と曰く。『兼名苑』に云う。囷あるいは廩は(万呂久良、与奈久良、伊奈久良)倉のことなり。『釈名』に云う。倉は甲倉(古不久良)、校倉(阿世久良)に俗にこれを用いる」

これによって見れば、囷や廩に円倉、米倉、稲倉があり、倉に甲倉と校倉の区別があることは古代の日本でも知られていた。 - *44 戴裔煊「干蘭:西南中国原始住宅的研究」嶺南大学西南社会経済研究所専刊甲集第三種、一九四八年。

- *45 羅香林『百越源流與文化』中華叢書、一九七八年。

- *46 現在までのところ家屋図をもつ銅鼓には、ベトナム発見のゴクリュ鼓、ホアンハ鼓、ムーリエ(ギメー)鼓、雲南発見のウィーン鼓の四点あり、やや様式の異なる建築を描くものにベトナム発見のクアンスォン鼓とタイ発見のオンバ鼓がある。またインドネシアのサンゲアン島発見のマカラマウ鼓にも独特な形の鞍型屋根の建物が描かれているが、これは西暦二五〇年頃に扶南で製造されたと推定されている。

- *47 R・ハイネ=ゲルデルン(古橋政次訳)『東南アジア・太平洋の美術』弘文堂、一九七八年。

- *48 鳥居龍蔵『苗族調査報告』東京帝国大学、一九〇七年。

松本信広『古代インドシナ稲作民宗教思想の研究:古銅鼓の文様を通じて見たる』一九六五年。 - *49 ピーター・ベルウッド『太平洋:東南アジアとオセアニアの人類史』植木武・服部研二訳、法政大学出版局、一九八九年 (Bellwood, Peter Man's Conquest of the Pacific, 1978)

ベルウッドはドンソン文化を紀元前八〇〇年から西暦四〇〇年のあいだに見積もっている。 - *50 Vroklage, B.A.G. Das Schiff in den Megalithkulturen Sudostasiens und der Sudsee, Anthropos 31, pp.712-757, 1936

- *51 Kana, Nico L. The Order and Significance of the Savunese House, J.J.Fox (ed.) The Flow of Life, Harvard University Press, 1980

- *52 家屋文鏡の四棟の建物を上より時計回りにA~Dとあらわすと、当時の大和地域の住家の大観をしめす庶民一般の竪穴住居(A)、地方豪族や上流庶民の平地式住居(D)、貴族や大豪族の高床住居(BC)(後藤守一「弥生時代の倉庫」『駿台史学』七号、一九五六年)、中国の殿舎の歴史を描き、窟(A)巣(B)から堂(D)室(C)への発展をしめす(堀口捨己「佐味田の鏡の家の図について」『古美術』第一八巻八号、一九四八年)、集落を構成する集会用の竪穴(A)、高床穀倉(B)、貴人の住まいである高床住居(C)、一般人の平地住居(D)(平井聖『日本住宅の歴史』NHKブックス、一九七四年)、上代文献にあらわれるクニツ神のムロ(A)、ウカノミタマのクラ・ホクラ(B)、アマツ神のミヤ・ミアラカ(C)、大王のトノ(D)を象徴した(木村徳国『古代建築のイメージ』NHKブックス、一九七九年)、王位継承儀式のために稲田宮に建てられた室(A)、高殿(C)と高倉(B)、酒殿(D)をあらわし、後の大嘗宮と結びつく(池浩三 前傾*20)、Aを高床建築とみなし、祭事権者の神祭りする高殿(C)と住まいである高屋(A)を中心に高倉(B)、殿舎(D)を配した(鳥越憲三郎・若林弘子『家屋文鏡が語る古代日本』新人物往来社、一九八七年)などの諸説がある。

- *53 牧田 茂「建築儀礼」『日本民俗学大系 6』平凡社、一九五八年。

- *54 「屋」は屋根の義から転じて家の義になり、「船」は容器をあらわす「ヘ」に接尾語の「根」のついた言葉で、宇気槽や湯槽など物を入れる器を意味したと言う(次田潤『祝詞新講』明治書院、一九二七年)。船代は神宮の御神体を奉安するための容器であり、舟の形のように木を彫って作られている。

- *55 八幡一郎『稲倉考』開明堂、一九七八年。

- *56 木村徳国 前掲*18。

- *57 池 浩三『祭儀の空間:その民俗現象の諸相と原型』相模書房、一九七九年。

- *58 林 善茂「アイヌの収穫・貯蔵技術」『北方文化研究報告』第一四号、一九五九年。

- *59 下野敏見「南西諸島の高倉の系譜」『ヤマト・琉球民俗の比較研究』法政大学出版局、一九八九年。

- *60 前掲*59。

- *61 「炭焼長者」の説話について、柳田国男が「炭焼小五郎が事」(『海南小記』一九二五年)のなかでとりあげている。この説話と高倉の関連を指摘したのは酒井と村武。

酒井卯作「高倉と祭場」『日本民俗学』第九三号、一九七四年。

村武精一「奄美村落の社会的・象徴的秩序の再構成」『人類科学』第三三号、一九八一年。および本全集第七巻の村武論文参照。 - *62 清の陸次雲『峒谿纖志』に、仡佬(コーラオ族)がやはり同様の風習をもつことを、「死すれば棺ありて葬らず、これを崖穴あるいは大河に臨んで置く」(『峒谿纖志』上巻)とある。 死則有棺而不葬,置之崖穴或臨大河。有打牙仡佬者父母死子婦各折二歯投棺中。

- *63 Barton,R.F. "The Religion of the Ifugaos", American Anthropologist New Series 48-4 Part 2, 1946.

- *64 Kis=Jovak,J.I.・Nooy=Palm,H.・Schefold,R.・Schulz=Dornburg,U. "Banua Toraja: Changing Patterns in Architecture and Symbolism among the Sa'dan Toraja, Sulawesi Indonesia", Royal Tropical Institute, Amsterdam, 1988.

- *65 H・シェーラー『ンガジュ・ダヤク族の神観念』クネヒト・ペトロ、寒川恒夫訳、至文堂、一九七九年 (Scharer,Hans "Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Sud-Borneo", E.J.Brill, Leiden, 1946)

- *66 Suzuki, Peter "The Religious System and Culture of Nias, Indonesia", 's-Gravenhage, 1959.

Feldman, Jerome A. "The House as World in Bawomatalua, South Nias", E.M.Bruner & J.O.Becker (ed.) "Art, Ritual and Society in Indonesia", Center for International Studies Southeast Asia Series no.53, Ohio University, pp.127-189, 1979. - *67 アドルフ・E・イェンゼン「試合組、双分組織と方位観」岡千曲訳、大林太良編『神話・社会・世界観』角川書店、一九七二年。

- *68 Fox, James J. "On Bad Death and the Left Hand: A Study of Rotinese Symbolic Inversions", R.Needham (ed.) "Right and Left: Essays on Dual Symbolic Classification", The University of Chicago Press, pp.342-368, 1973.

- *69 Barnes, R.H. "Kedang: a Study of the Collective Thought of an Eastern Indonesian People", Clarendon Press, Oxford, 1974.

- *70 Stokhof,W.A.L. "Woisika 1 : An Ethnographic Introduction", Pacific Linguistics Series D No.19, 1977.

- *71 Forth, G.L. "Rindi: An Ethnographic Study of a Traditional Domain in Eastern Sumba", Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 93, 1981.

- *72 佐藤浩司「高床をとおしてみた東南アジアの民家」『日本の美術』第二八八号、至文堂、一九九〇年。

- *73 TEIT,James A. "The Thompson Indians of British Columbia", Memoirs of the American Museum of Natural History 2 (Jesup North Pacific Expedition 1), pp.163-392, 1900

- *74 知里真志保 1973 『知里真志保著作集3』

- *75 CHAMBERLAIN, Von Del "When Stars Came Down to Earth: Cosmology of the Skidi Pawnee Indians of North America", Ballena Press Anthropological Papers 26, 1982

- *76 NABOKOV, Peter and EASTON, Robert "Native American Architecture", Oxford University Press, 1989

- *77 原山煌「『元朝秘史』に見える「煙出し穴」に関する二つのモチーフ」江上波夫教授古稀記念事業会編『江上波夫教授古稀記念論集 民族・文化篇』山川出版社, pp.345-365, 一九七七年

- *78 LEVIN, M.G. & POTAPOV, L.P. "Istoriko-Etnograficheskiy Atlas Sibiri", Akademii Nauk CCCP, Moskva, 1961 (Левин М. Г., Потапов Л. П. "Историко-этнографический атлас Сибири", Академии Наук СССР)

- *79 SHIROKOGOROFF, S.M. "Social Organization of the Northern Tungus", The Commercial Press, Shanghai, 1929