タニンバル・ケイ | Tanimbar Kei (Tanebar Evav)

タニンバル・ケイ。モルッカ諸島の東の果て小ケイ島の南西に位置するこの小さな離島の名を聞いたことのある日本人はいったいどれくらいいるだろう。フランスの人類学者Cecile Barraudの調査地としてご存知のかたもいるかもしれない。もっとも、島の人間にとってみれば、日本は彼らのはじめての貴重な異文化体験の相手。戦争中の話となれば、いまも(いや、ここでいう「いま」はもう20年もまえのことだが、きっといまも変わるまい)昨日の事件のように井戸端会議の花がさく。島で亡くなった唯一の日本人の逸話を、子どもまでがまるで昨日見てきたかのように私に語って聞かせてくれたものである。そのタニンバル・ケイ島は、ケイ諸島の住人のあいだでは当時から独特の風習をのこす風変わりな島として知られていた。

ケイ諸島の集落は、大小ケイ島とも海岸線に沿って点在している。そのすべてにカトリック、プロテスタントの各教派やイスラム教の布教がおよんでいた。島の外周にそってボートを走らせると、村ごとに異なる教会やモスクが遠望されて、モザイクのような宗教分布が手にとるようにわかる。そのうえ、各教団は宗教施設の建設ばかりか道路や広場といった公共工事をきそっておこなったから、ケイ諸島沿岸の集落景観は一変しつつあったのである。ケイ諸島には、祖先がジャワのマジャパヒト王国からやってきたという伝承がある。いわばタニンバル・ケイ島だけが、教団の勧誘―それは開発と近代化への誘惑でもあった―にもかかわらず、彼らのいわゆる「ヒンドゥー教」をまもってくらしていた。

1986年当時、この島にわたるためには、小ケイ島の中心トゥアルの町はずれにある港から島民の所有する帆船が出るのを待つしかなかった。こうした帆船は、島の生産物の交易のために、つまり船主はその利益を目的として、モルッカ諸島のいたるところで不定期に運航されており、乗客はそれに便乗させてもらう格好だった。とはいえ、小さな島をむすぶ公共交通の手段はほかになかったから、島から島へわたる島民の足として、もっぱらこうした帆船が利用されていた。

トゥアルには小ケイ島にやってきたタニンバル・ケイの島民たちがいつも寄宿している家があった。私は小ケイ島に着いて早々にこの家を訪れ、島へわたる意志を伝えていた。島で慣習家屋の屋根葺きがおこなわれるのにあわせて、トゥアルに滞在中の島民が帰島するという知らせがはいったのは、小ケイ島に着いてから10日がすぎてからだった。

プラフには学年末で帰省するたくさんの中学、高校生が乗り合わせていた。彼女ら(女学生がめだっていた)は船室の屋根上に陣取ってめいめい菓子を手にお喋りに興じていた。それはまだ見ぬこの船旅に華やいだ雰囲気をあたえていた。船室、といっても屈まなければ身動きできないほど窮屈な空間に、年長者たちはさっさとおさまって寝転がっていた。私は舳先側の甲板に座りこみ、舳先が大きな上下動を繰り返すたびに、あらたな海面がつぎつぎと切り裂かれてゆく様をあきもせずにながめていた。タニンバル・ケイ島まではおよそ5時間ときかされていたが、島影をとらえたのは出発から8時間たってからだった。プラフはそのまま投錨し、結局、狭く息苦しい船室のなかで私は朝をむかえることになった。潮が満ちていなければ島に近づけないことも、夜間の操舵が困難なことも、私は知らなかった。

朝日をうけて海が本来の色彩を取り戻しはじめると、ようやくプラフは帆をあげ、左右にせわしなくタッキングを繰り返しながら、ジグザグの航跡をのこして島に近づいていった。湾内にはいると主帆をおろし、水深を竿ではかりながらすすむ。もうこれ以上は近づけないと判断した時、浜辺まではまだかなりの距離をのこしてプラフは停船した。たちまち積み込んでいたカヌーが降ろされる。村への連絡のため、すべるように水面をカヌーが走り去るのとほとんど同時に、島からも迎えのカヌーが漕ぎ出してくるのが見えた。

カヌーには漕ぎ手をふくめて3人乗るのが精一杯だったから、我がちに乗り込む村人がプラフからすっかり姿を消すまで私はその場に取り残されることになった。熱帯の太陽がおだやかなのは朝の一瞬間だけだ。甲板にふりそそぐ日射はじりじりとその力を増しはじめる。ようやく私の順番になり、荷物をかかえてカヌーに乗り込むと、ズボンが濡れるのもかまわず私は船底にへたりこんだ。まだ船酔いののこる不安定な身体でカヌーを転覆させたりしないように、私はそのことだけに全神経を集中させて身をかがめていた。島の輪郭を縁取る木立がやがて大写しになり、カヌーはマングローブの生い茂る島の一角に吸い込まれるように上陸した。いっせいにわき起こる鳥の叫びが私をむかえてくれた。

そのとき、突然意識しはじめた熱帯特有の空気のせいで、全身の毛穴から汗が噴き出す感覚を、私はいまもはっきりと覚えている。それまでも何度か見知らぬ土地で調査の経験はあったし、インドネシアに来てからもすでに1年以上がすぎようとしていた。けれども、未知の世界に足を踏み入れる恐れと戦きを、このときほど鋭敏に、五感全体で受け止めたことはなかった。いつ終わるとも知れないこの報告を、ふたたびこの島の記録からはじようとしているのも、私にとって、調査の出発点はいつもこの瞬間の記憶とともによみがえるものだったからである。

オーストロネシア語族の建築の魅力を一言で述べると、類い希なその造形力とでもいうことになるだろうか。住宅に対するわれわれの常識をいともたやすく覆してしまう突拍子もない形態の数々。個性をとことん進化させた建築群は、まるで恐竜の時代に迷いこんでしまったような錯覚さえ覚えさせる。つくづく私たちが建築学で学んできたことはいったい何だったのだろうと考えさせられてしまう。しかもこれは、飛び抜けた創造力をもったひとりの建築家の作品ではなくて、みなが共有している社会のデザインなのである。その造形の神秘に私は魅入られてしまった。

それにしては、タニンバル・ケイ島の家屋はずいぶん地味な印象をあたえるかもしれない。しかし、この島の家屋のなによりも大きな特徴は、じつは、そのような建物の外観からは到底わからない間取りの不可思議さにある。そして、その間取りの謎を理解しようとすると、いつのまにか彼らの社会が張りめぐらした関係性の網にからみとられ、この島の社会そのものに立ち向かわざるをえなくなっている。ひとつの家がそこに住む家族だけでは成り立たないという、じつにあたりまえの話なのだが、これは建物の調査対象としてはなかなかやっかいなことかもしれない。そのような仕方で、家屋が社会と不可分に結びついていることを知り、そして、家屋を通して社会の何たるかを理解する道がひらかれている。家屋の研究をこころざす者にとって、これは一種の理想郷にちがいないし、また人類の生み出した家屋のひとつの完成された姿といえるのではないかとおもう。

アダット

タニンバル・ケイ島で、家屋がどのようにして社会の構成に関与しているかを説明するまえに、東南アジア島嶼の広い地域(マレー半島やベトナムのチャムを含む)で一般にアダット(慣習)と呼ばれる概念について簡単に触れておいたほうがよいかもしれない。

アダットは地域固有の伝統的な価値観が形づくる行動規範や法制度のことで、いまはそうした規範に裏打ちされた社会そのものを、現代社会に対してアダット社会と呼ぶこともある。タニンバル・ケイ島では、伝統家屋の建ちならぶ丘の上の村がいわばアダット世界であり、ヒンドゥー教、伝統的な役職、長老たちの支配する慣習会議によって方向付けられていた。それに対して、海辺に開けた新村は、キリスト教(教会)、インドネシアの政治機構が権威のお墨付きになった村長職と彼のおこなう会議が社会を律している、といった顕著な対照をなしていた。そして、村に何か問題が起きるたびに、このふたつの世界はその対応をめぐってことごとく対立していた。

しかし、誤解のないように書いておくが、アダットはわれわれの考える「伝統」とは異なるものである。私が島を訪れたのは、慣習家屋 rumah adat の屋根の葺き替えがおこなわれる機会をとらえたからであった。その慣習家屋はといえば、コンクリートの基礎と製材された木材を利用したお世辞にも伝統的とは言い難い代物だった。それでもこの建物が慣習家屋である理由は、伝統的な社会生活をいとなむために必要な間取りと儀礼の施設をもち、伝統に則った儀式のプロセスをきちんと踏んで建てられているからである。相互扶助による屋根葺きやその後におこなわれる儀式もむろんアダットに従っておこなわれていた。それに対して、コンクリートやトタンは、アダットに違犯するのではなくて、しばしばアダットの永続性を保証する材料とさえ考えられていた。じっさいのところ、タニンバル・ケイ島では、島の観光化を村の経済的発展の切り札と考える村長とアダットとは、「開発」対「伝統」という単純な図式にはあてはまらない捻れた関係にあった。

建築構造の特徴

タニンバル・ケイ島の家屋を建築構造の面からみるとつぎのように表現できる。平面構成はチャンディ・プランバナンのレリーフなどに見られる前後にセランビ(前室/ベランダ)のついたマレー建築によくある構成。これはケイ諸島の家屋全体に言えることだ。だが、建築構造的にはこれとは別の系統と考えたほうがよく、プランバナンのレリーフにある高床を途中で支える通し柱はなく、独立する柱(床束)によって箱状の高床構造全体を持ち上げている。これはつまり、タニンバル・ケイの建築構造の基本が、この地域一般の家屋と同様、米倉に由来する高床建築であるということをしめしている。

棟持柱が4本、床上の敷居(桁) totoma から立ちあがって屋根の棟木を支えている。建物の小屋組を支える主柱に類するものが棟持柱以外にない点もインドネシアの米倉建築に共通している。小屋組は板壁をめぐらした構造体にのっかっている格好である。類似の建築構造をもつ例に、フローレス島のリオ 族やニアス

族やニアス 島がある。リオ族のもとでは、神聖な棟持柱は壁上から立ち上がる点で若干異なるが、ニアス島では、2本の棟持柱がおなじように床上から立ち上がっている。東南アジア大陸部までふくめるなら、アカ族の家屋にもこうした床上の敷居(桁)に立つ特徴的な棟持柱がある。ただし、アカでは壁構造をつくるかわりに高床を支える側柱が通し柱となって屋根までのびている。

島がある。リオ族のもとでは、神聖な棟持柱は壁上から立ち上がる点で若干異なるが、ニアス島では、2本の棟持柱がおなじように床上から立ち上がっている。東南アジア大陸部までふくめるなら、アカ族の家屋にもこうした床上の敷居(桁)に立つ特徴的な棟持柱がある。ただし、アカでは壁構造をつくるかわりに高床を支える側柱が通し柱となって屋根までのびている。

家屋の空間

慣習村には23棟の慣習家屋がある。これらの家屋は海の方向(北東にあたる)に正面のベランダ Tet を向けてならんでいる。ただし、これはいわば理想の話である。実際には、壊れたまま建設予定になっている慣習家屋もあるし、増築や仮の住まいという位置づけの慣習家屋ではない家屋もある。海に向かう方位も、太陽の軸線と大きくずれているのが原因なのか、かならずしも全棟がまもっているとはいえない状況にある。

ベランダ中央の階段 ret をのぼり、みごとな浮き彫りの施された一枚板の扉 vid を開けると、 Katrean という中央の広間にはいる。あたりを見回すと、あちこち儀礼の設備があるが、とりあえず後回しにしよう。広間の床には中央付近に敷居 totoma がある。totoma は桁行き方向に建物全体を2分している。この敷居の上から壁際に柱が立ちあがっているのが見える。この柱が屋根の棟木 wuvun lanit を支える棟持柱 lir telvun lanit である。左右の部屋にもある柱をあわせて4本の棟持柱が屋根を支えている。

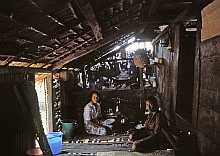

広間からは3方に部屋が通じている。広間のさらに奥には手前のベランダと同様の庇空間 Leler Mur があり、日常使う炉 vat がもうけられている。女性たちのふだんの生活空間である。問題は左右の部屋だ。

Tanimbar-Kei島の家屋平面 Habad家

左の入口をはいると Rin Mel (右の部屋)、右の入口をはいると Rin Balit (左の部屋)というふたつの部屋に通じている。つまり、左右の呼称は建物の奥を背にしてすわった際の方向で決められている。右と左を二項対立させる双分観はこの地域でもひろくみられる現象だが、その通例に則って、ここでも右の部屋は左の部屋より優位におかれている。右の部屋には凝った造りの囲炉裏 vat がかまえるが、どうやらこの囲炉裏を日常の調理に使うことはないようだ。家の間取りはこれがすべてである。

かつて、家屋の成員が多かったときには、屋根裏にも部屋 Tinubnan があったというし、ベランダの庇裏に Tabil という小部屋をもうけていたこともあった。いまはそんな苦労をするよりも家族がふえれば村の外に家を増築してしまう。そもそも学校や仕事のために島を出ている人間のほうが多いくらいだから(当然その土地で結婚してしまう人間もいる)、家に人があふれるような状況はまずおこらない。では、この間取りのどこが不思議なのかといえば、左右の部屋にそれぞれ異なる「家族」が住んでいるからなのである。

右の部屋、左の部屋

ふつう私たちの知る家屋には核家族か、せいぜい夫婦から派生する拡大家族が住むものだろう。あるいは多数の家族が同居するロングハウスのような形式も知られている。ところが、タニンバル・ケイでは、右の部屋 Rin Mel と左の部屋 Rin Balit は、原則としてそれぞれ異なる親族集団に結びつけられている。左右の部屋がおなじ親族集団でしめられている家もあるにはあるが、この原則は変わらない。結婚や相続はどうやっておこなうのか、それに家を修理したり、再建する時にはどうするのか、これだけでもずいぶんこみいったルールが必要になりそうだ。そのうえに、この島では各集団の由来やアダット上の役職、家屋ごとに異なる儀礼の際の役割、さらにはカースト制までがあって、村人が何か行動するさいに依拠すべき判断基準はじつに複雑多岐にわたる。いわばそのような社会の織りなすハーモニー、しばしば融通がきかないほど堅固に構築された和声の核に家屋 rahan は位置しているのである。

これがどれほどやっかいなものなのか、Teli家を例に見てみることにしよう。Teli家は村の草分け的な家のひとつで、現在の建物は1905年頃(祖父の代)の建設。慣習家屋のなかではもっとも大きな部類に属し、村共同の「穀倉」としても使われている。のちに述べる農耕儀礼では中心的な役割を果たす施設であり、実際に粟の種籾が袋につめて中央の広間に保管されていた。

Teli家の右の部屋にいるのはSinger'ubunという親族集団で、現在の当主はW。家屋 rahan のなかではつねに右の部屋 Rin Mel が左の部屋 Rin Balit に優越するから、右の部屋が兄、左の部屋が弟と呼ばれることもある。そこで、Wは右の部屋の当主であると同時に、Teli家の家長でもある。さらにWは、Singer'ubunも属しているRahakratatという名のマルガ ub (神話的祖先を共有する集団のことで、いわゆるクラン)の族長 yammar'aar もつとめている。マルガを代表してさまざまな儀式にのぞむのは彼の役目である。Teli家にはマルガの祖先を祀る祭壇Wadarがあり、ここで儀礼をおこなうのもWの役目になっている。Teli家には、Labulという神の祭壇もある。収穫祭などの村の重要な儀式のさいに、Wはここで儀礼をとりおこなう。Labulとならんで、Teli家では村全体の祖先をまつるNitという祭壇も保有している。Nitで儀礼をおこなうのはWの妻の役目である。さらに、マルガRahakratatは村の三大マルガ yam のひとつであるVovan Ratanにふくまれる。Rahakratatの族長であるWはVovan Ratanの族長のひとりでもある(詳細は下の表をみてください)。

さらに、アダット社会のなかでは、Wは村に3人いる「土地の主」 tuan tanah のひとりであり、村のアダットにかかわる重要な事柄はWの承認がなければ決めることができない。「土地の主」はSinger'ubunに世襲的に伝わる役職である。テクノニミーの一般的なこの村では、Wはふだん長男の名前をとってKヤマン(Kのお父さん)という敬称で呼ばれている。また、表向きなくなったとはいえ、村の社会にはなおカースト制が生きている。Wは貴族階層 mel の出である。

村のある人物を表現しようとするとこれだけの典拠が必要になってしまう。もちろん、そのうえに話し好きだとか、酒癖がわるいとかいう本人の人間としての個性がオーバーラップする。それにしても、私がほかならぬ私であると考えることの90パーセントくらいはあらかじめ決められているのである。伝統的な社会がなかなか大変そうなことくらいはおわかりいただけるだろうか。ついでにもう一方の左の部屋もチェックしておこう。

左の部屋にはTabal'ubunという親族集団が住んでいる。Singer'ubunと明確な血縁関係があるわけではないらしいが、帰属するマルガRahakratatや大マルガVovan Ratanは共通している。当主の名はK。KもまたTabal'ubunに世襲される「土地の主」のひとりで、重要な村の農耕儀礼のさいには、もうひとりの「土地の主」であるMaka家のLとともに、Teli家の右の部屋にある炉に火をおこし不寝番をする役目を負っている。Rヤマンが子供のいるKの日常的な敬称であり、彼もまた貴族階層の出である。

Teli 家の家族構成

左右の部屋はこのような社会範疇の交錯する場であるが、じっさいの生活がその通りに営まれているとはかぎらないようだ。Teli家では、右の部屋の炉端はさまざまな儀式の場で儀礼用の供物台が置かれている。そのため、Wの家族はこの空間 (1) を避けて、totomaで仕切られた前よりの空間 (2) に住んでいる。Wには離婚した出戻りの姉がいたが、彼女は二人の子供とともに左の部屋 (4) で生活を送っている。いっぽう、左の部屋の主Kは、子供たちのほとんどが島の外に出ており、婚出した娘夫婦の家族とともに(婚資の支払いがまだだったせいか、事情はよくわからない)左の部屋の奥よりの空間 (3) でくらしていた。Teli家のように家屋を4つの部屋にわけて複数の親族集団で住む例は、ケイ諸島より西のババル島から報告されている。タニンバル・ケイ島の家屋中央を仕切る totoma も本来はそういう意味があったのかもしれない。

親族名がことなるとはいえ、ひとつの家屋 rahan の成員はある種家族的な人間関係でむすばれている。事実、ここではおなじマルガ間で結婚する例はあっても、おなじ家屋内での結婚は認められていない。つまり、家屋は最小の外婚単位を構成している。まさにわれわれのイメージする家族にちかいと言えようか。

しかし、それでも疑問はのこる。Singer'ubunとTabal'ubunとはTeli家という家屋がなければバラバラの親族単位にとどまるだろう。お互いの通婚を禁じられているということは、血のつながりのもっとも疎遠な(もっとも結婚するにふさわしい?)集団同士ということになってしまう。家屋が、相互に無関係なふたつの親族集団をまとめあげ、家族的な人間関係をつくりだしているわけだ。であるならば、そもそもふたつの集団はなぜ別々の家屋の住人であってはいけないのだろう? この問いに答えることが、この島の家屋の意味を理解する近道かもしれない。

慣習村にある23棟の慣習家屋の構成

| 大マルガ yam |

マルガ ub |

家 rahan |

右の部屋 rin mel |

左の部屋 rin balit |

||

| 1 | Vovan Ratan | Teli mel (Rahakratat) |

Teli | Singer'ubun | Tabal'ubun | 土地の主 Labul祭壇 Nit祭壇 村の穀倉 農耕儀礼 |

| 2 | Meka | Sarmav | Welav'ubun | 土地の主 | ||

| 3 | Welob | Yahawadan | ||||

| 4 | Yelmas | Yahawadan | Yahawadan | |||

| 5 | Marud mel (Fakil'ubun) |

Marud | Fakil'ubun | Kat'ubun | 始祖=光をもたらす 造船技術を伝える rajaの家系 | |

| 6 | Fenkor | Tanifan'ubun | ||||

| 7 | Kubalama | Korva'ubun | ||||

| 8 | Reng mel | Reng | Yamko | Rumwadan | Lev祭壇 | |

| 9 | Rahanmitu | Sirwod / Kadom mel (Soar-Taver) |

Fator | Soar'ubun | ||

| 10 | Sirwod | Rahaya'an | Rahaya'an | 村の梯子の建設 | ||

| 11 | Maskim | Di'ubun | Di'ubun | |||

| 12 | Kadom | Sarmav | Tayor'ubun | |||

| 13 | Korbib mel (Rahanmitu) |

Korbib | Tabol'ubun | Kat'ubun | 始祖=祭祀を司る | |

| 14 | Hernar | Mantean'ubun | Larmedan祭壇 | |||

| 15 | Sokdit | Salim'ubun | Kidat'ubun | |||

| 16 | Tokyar | Fuak'ubun | Fuak'ubun | 大工 | ||

| 7* | Kubalama | Tavat'ubun | ||||

| 17 | Faan e Wahan | Habad | Habad | Kormav'ubun | Limwad祭壇 | |

| 18 | Maslodar | Lalan'ubun | ||||

| 19 | Fitung mel (Fa'an) |

Fitung | Fa'an | Suk'ubun | 始祖=粟をもたらす | |

| 20 | Falav | Falav | Sat'ubun | |||

| 21 | Hedmar | Ngor'ut | ||||

| 22 | Sulka (Eler) |

Sulka | Eler | Ratbadham祭壇 | ||

| 23 | Solan | Rahakbav | Sok'ubun | |||

yam

島にある3大マルガ yam について、神話はつぎのような来歴をつたえている。

むかし、この土地にFa'an(Fitung家)とRahanmitu(Korbib家)が住んでいたが、まだ光がなく暗かった。Levumanut(Marud家。 manut は鶏のことで、翼をひろげて明かりをともす。光はおそらく宗教=彼らの言うヒンドゥー教のこと)が天から降り、この土地に光をもたらした。Fa'an は粟をもたらした家族の子孫で、ある事件のあと、この土地を嫌い余所へ逃れたが、Fa'an だけが残った。Rahanmitu は祭祀を司った。Teli、Kadom、Sirwod、Habadはその後に余所から移住してきた。Sirwodは村にのぼる梯子を建設した。造船技術はMarudが伝え、Tokyarが受け継いだ。それでいまでも大工は Marud や Tokyar の血縁者がなる。Marud は raja(王)の家系ともいわれる。

tuan tanah 村に tuan tanah (土地の主)の称号をもつ人物が3人いる。Teli家 の右の部屋に住むSinger'ubunと左の部屋に住むTabal'ubun、それに、Meka家の右に部屋に住むSarmavのそれぞれの家長であり、称号は世襲的に受け継がれている。 tuan tanah は東インドネシアのどこへ行ってもお目にかかる称号で、先住する土地所有者のことだと考えられている。神話が事実を伝えているとすれば、先住者とされるマルガに土地の主はいないから、土地所有自体も「光」のなかに含まれるということなのか。1970年代にこの島の調査をおこなった Cecile BARRAUD は、Singer'ubunを「海の主」(この島だけの呼称)と紹介している。あるいはそうした役割分担の相違はあるかもしれない。ともかく、村で調査をするなら、この3人に許可をもらうことが前提とされていた。

wadar 各マルガ ub には、共通の祖先 wadar をまつる祭壇 がある。 wadar をもつ家は、Teli、Marud、Reng、Fator、Fernar、Falav、Habad、Fitung、Sulkaの全9棟。海亀は祖先の成り代わりと信じられており、供犠したさいにはかならず wadar に捧げる。

mitu このなかには、村の mitu (精霊)を祀る祭壇をもつ家が6棟ある。それぞれ、集落内に6カ所ある石積みの祭壇に対応している。Labul(Teli家の管理)、Larmedan(Hernar家の管理)、Limwad(Habad家の管理)、Radbadham(Sulka家の管理)、Lev(Reng家の管理、ただし石の祭壇ではなく小さな祠)の5つの dewa(外来神)と Nit(村の祖先神、Teli melの妻が祭祀役)を祀る6祭壇。

祭壇に供物を捧げることのできる人物を mitu duwan (神の番人)といって、一定の魚(女とみなされる以下の魚:色の赤い魚、ブダイ、アロワナ、サメ、エイ、イカ、タコ、ウナギの類)を食べてはならないとされ、また、女性を特別な目で見たり、女性と交わることを禁じられている。

sitate'e 3月に sitate'e という粟の収穫前の野豚狩り儀礼がおこなわれる。この儀礼は村の儀礼のなかでもとりわけ重要なもので、5日間のあいだ村は外界から閉ざされ、村から出入りすることは厳重に禁止される。儀礼は7匹の豚(オス4匹、メス3匹)を一定の順番で捕らえるまでつづく。野豚狩りの前に村中の者が Wama Vurfen (村の広場の名)にあつまり、野豚狩りの開始を告げる。はじめにオスの豚を狩る。これは石蒸し料理に付される。地面に穴を掘り、薪をならべて火をおこし、その上に石をのせる。石が赤く焼けたら、焼けた石を穴の周囲によせ、バナナの葉でくるんだ豚肉の大切れをいれて、石と土をかぶせてそのまま蒸し焼きにする。 kakean は Teli家の Labul に捧げる。つづいてメスの野豚を狩る。これは Fitung家(粟をもたらした神話上の人物)の裏手の一画で細切れにされ、茹でて Wama Vurfen で村中にふるまわれる。これにつづいて、オス( Larmedan へ)、オス( Limwad へ)、オス( Radbadham へ)、メス( Lev へ)、メス(Teli家の家主の妻の手で Nit へ)と捕獲のたびに石蒸しされ、 kakean をそれぞれの家の祭壇に捧げる。

この期間、Teli家では右の部屋の炉に火をおこし、そこで土地の主の Tabal'ubun と Sarmav が寝泊まりする。重要な農耕儀礼では、このようにつねに土地の主がTeli家の炉に火をおこして不寝番をする。

tirat rahan(家をふさぐ=屋根葺き儀礼)屋根葺き儀礼のあいだにおこなわれた ub 間の慣習的な物の授受は、 yam と ub と各家 rahan の関係について理解の助けになるかもしれない。

人類学の交換論ではよく指摘されていることだが、家をこえた人の移動(嫁、養子、あるいは家族まるごと)にさいして、それに相応する物や人(嫁、養子)がお返しに流れる。この貸し借りは、その場で果たされなくても長く記憶され、返礼の機会を待つ。ひとつの家で果たす能力がなければ、 ub や yam がこれを引き受けることになるが、それもまた貸借として記憶されている。

カースト 家屋間の婚姻関係を規定するもうひとつの要素にカースト制がある。南東モルッカのひろい範囲で貴族 mel 、平民 rin 、奴隷 iri の3つの社会階層が定着している。タニンバル・ケイ島では、島の住人のほとんどが貴族で、唯一、ひとつの親族名、二家だけが平民に属している。奴隷はMarud家だけが所有する。離島に集住しているため、この島にはいない。貴族の男が平民の女と結婚すると、下半身が平民になったと言われ、生まれてきた子供は平民になる。離婚をすれば本人は貴族にもどる。そのようにして平民化している元貴族の家がさらに2軒ある。カーストは表向きなくなったと言われながら、いまも根強く人びとの心を左右するという。

Cecile BARRAUD この島については、Cecile BARRAUD が詳細なモノグラフをのこしている。以上の記述は、私自身の短期間の調査で得られたデータによるもので彼女の報告とは若干異なるところがあるかもしれない。時期はずれるが、情報の出所はおなじインフォーマントであり、基本的に似た「構造」をしている。誤りがあればご指摘ください。

家屋は人が生活するための器、とそれが当然のように私たちは考えている。では、生活するとはどういうことなのか、と訊かれたらたちまち答えに窮してしまいそうだが、それでも、よい住宅の条件は、あかるく、健康的で、快適なくらしができることだ(それは生活することの目的ではないのだけれど)とたいていの人は答えるのではなかろうか。それに対して、タニンバル・ケイ島の住人なら、そんなものは家屋でも何でもないと一蹴するだろう。日本の住宅にだって、すこし前まではあまり人間の生活と関係なさそうな部分がたくさんあった。もはやアパートやマンションの空間からは消えてしまった客間や床の間、どの家にもあった仏壇や神棚、それらは人間生活に関係がないものとして、あるいは悪しき因襲の象徴として排除されていった。それにかわって、観葉植物やペットがはいりこみ、趣味や記念の物が所狭しとならぶ。さすがのタニンバル・ケイ人でも、いまの日本の住宅は訳がわからないにちがいない。

家屋のなかで日常的な生活と無縁の部分に注目してゆくと、家屋のもつ意味がすこしは明確になるかもしれない。だいたい、家のなかに普段手を触れてはならない物が置かれていたりすること自体、わざわざ苦労を背負いこんで生活している証拠ではないか。ふたたび、タニンバル・ケイ島の家屋 rahan の空間に舞い戻ることにしよう。

儀礼の施設

タニンバル・ケイ島には23棟の慣習家屋があるが、そのなかには神話上の祖先を祀る wadar という祭壇をもつ家が9棟ある。Habad家では、中央広間 katrean にはいると、奥の壁の上に棚がつくられているのがみえる。この棚には屋根の垂木から無数の頭骨が吊り下げられている。これらの頭骨は供犠された海亀のもので、海亀は祖先の成り代わりと信じられ、供犠した海亀はかならず wadar にささげるのである。棚の上には、海亀を調理するさいの神聖なまな板 bahan (雌を切るさいの四角いまな板と雄を切るさいの丸いまな板)も置かれている。この家の wadar に祀られているのは、Habad家に住むKormav'ubunの属するマルガの神話上の祖先で、おなじマルガのMaslodar家はこの祭壇で共同の祖先祭祀をおこなう。マルガ ub はタニンバル・ケイ島におけるアダット活動では中心的な役割を果たす。家屋の建設や婚資をはじめとする財貨の交換は yammar a'ar と呼ばれるマルガ長が中心になっておこなうのである。

では、もし wadar をもたなかったら? 島の人間ならおそらくこんな風に答えるだろう。祖先のない人間などはこの世に存在できないし、いったい全体、そんな人の魂は死んだ後にどこをさまようことになるのだろう、と。この島では人の名前を呼ぶときに、本名ではなく、相手に敬意をはらって○○のお父さんとか、○○のお母さんと呼ぶ(こうしたルールをテクノニミーという)。ところが、そうすると子供のいない人間はいつまでも幼名で呼ばれることになる。一人前の社会人とは扱われないのである。子孫がいなければ彼/彼女の祭壇をまもることもできないから子供扱いなのだ。 wadar をもたない家族がいたとすれば、それはこの例とおなじで、村の一員にはなれない子供のような存在にとどまるのだろう。

神話上の祖先のほかに、村には mitu という外から来た神(精霊)たちがいる。この mitu を祀る家が5軒ある。集落のなかには、この5神と村全体の祖霊を祀る Nit という祭壇をいれて、全部で6カ所の石積み祭壇がもうけられている。Habad家が祀るのは Limwad という名の mitu で、そのための Limwad 祭壇が家のなかにもある。ベランダから中央広間にはいり、扉の上にわたされた棚の右手をみると、木製の鎌首がふたつ突き出た格好の木箱が置いてある。2~3月の粟の収穫時期になると、 mitu duwan (神の番人)の手で、この中に粟の穂をひとつ捧げる。木箱は神聖なもので、ふだん手を触れることはできない。Habad家では当主のHが mitu duwan をつとめている。

Habad家の管理する Limwad は、Falav、Maslodar、Fitung、Habadの4家の祭祀集団をまとめている。村の慣習家屋は、みなこのようにどこかの mitu 祭壇を共有して祭祀集団を形づくっている。なにか特別のことがあると(家の新築のような)、集落内にある石積みの Limwad 祭壇にそのことを報告し、供犠した豚は他の一画にある調理場で調理する。この豚の kakean (顎から尾までの部分)を屋内の Limwad に捧げ、祈祷の後に、 mitu duwan がまず食べる。他の者は、それまで手をつけてはならない。最後に残った豚の顎は調理場近くの大木にかけておくという。

こうしたいわば公的な祭祀ばかりでなく、家のなかで私的な祭祀が必要なばあいもある。たとえば、家族の病気をなおしたいとか、安全を祈願したいとかいう際には、もっと身近な祖先の霊に供物をささげることになる。そのための供物台を bingan といい、右の部屋の中央を走る梁の上に乗せられている。何か必要があるときには、供物台にシリ・ピナンやタバコを捧げ、竹筒に酒を注いで供物台の柄に吊り下げる。

このほかにも家にかかわる儀礼は数え切れないほどある。儀礼というと、何か特別な呪い事でもしているようだが、暗くなったら電気のスイッチを入れる私たちの行為とさほど大きな隔たりがあるわけではない。私たちは部屋を灯す電気がどこから来るかを知っている。けれども、病気がどこから来るかとか、生命がどこから来るかといった話になると、私たちの知識はあまり現実的な手だてを用意してくれない。彼らにはそのためのスイッチがある。家屋がなぜ重要なのかといえば、このスイッチが特定の家屋の特定の場所にそなわるものだからである。家屋は、ある人間がこの島で生活し、生きてゆくうえで必要なほとんどあらゆることの解決の場になっている。季節はなぜ変わるのか? 穀物がゆたかに稔り、家畜がふえるのはどうしてなのか? 人間はどこから来て、どこへ行くのか? そして、人間としてどう生きるべきなのか? この島に生きる誰にとっても自明のことが、自明であると確認できるのは、そこに家屋という場があるからなのである。それは、他のどの家屋でもない彼自身に固有の家屋だけが実現してくれることなのだ。

船社会

家屋を住むための施設と考えるから、ことさらわかりにくい話になってしまうが、船(祖先がこの島にやってきた時の乗り物)に喩えればさほど違和感はないかもしれない。まず船がなければ航海を続けることはできない。さらに、ひとつの船団を組むときに、船にはそれぞれの性能に応じた役割がある。戦艦には戦艦の、護衛艦や輸送艦にはそれなりの役割があって、この役割を交替することはできない。この役割は船体にそなわるものだから動かしようがないけれども、だからといって、その能力にふさわしい乗組員が乗っていなければ、船団のなかで与えられた役割を果たすことはできない。万一のばあいにそなえて、一艘の船にはかならず2家族が乗り組み、協力して航海にあたる。もし乗組員の家族が船を降りたり(村を出たり)、子孫が絶えるような事態になったら、たちまち船団全体に支障が生じてしまうからだ。そこで、そうした緊急事態には、欠員の出た船に他の船から適当な乗員を送り込んで航海が継続できるようにする。

人類学のなかでは、血統の維持よりもむしろ家の存続を優先するような社会は、家社会 House Society (レヴィ=ストロースの概念をもとに敷衍させたもの)と一括されて議論にのぼることが多い。モルッカ諸島をはじめとするインドネシアの東部地方はこうした事例の宝庫でさえある。けれども、タニンバル・ケイ島の社会をみていると、家を存続させようとする情熱は、家督や田畑をはじめとする財産の維持とは無縁のところにある。家の維持は、戦略的というよりはずっと現実的、生理的な要求にしたがっておこる。ある家がなくなってしまうのは、それまであった便所が突然なくなるのとおなじくらい切実な問題なのである。ひとつの家にふたつの親族集団が住むのは、そのほうが家を維持するのに都合がよいからだろう。そうすれば婚姻関係の網の目をよりひろい範囲におよぼすことができる。家の機能や神の系譜を変えることはできないけれど、人間の系譜は手続きさえ踏めば比較的自由に変えられる。はじめからそのようなものとして、家と人の関係は成り立っているのである。

Rahan Habad の系譜

Habad家は現在の当主Hの祖父が30歳代の時にいまの建物を建設した。その後、祖父が死亡すると(1940年頃)、右の部屋に長男のK、左の部屋に3男のTが入居した。次男のBはFalav家でくらした(婚資の支払いまでの一時的なものか、マルガを移動したのかはわからない)。長女のRはTokyar家に嫁いだ。

右の部屋のKには男の子がなかったため、Kの死後(1957年)は、Tokyar家に嫁いでいたRの息子Hが右の部屋を継いだ。現在のHabad家の当主。おそらくその返礼に、Hの娘のひとりがTokyarとおなじマルガのKubalama家(右の部屋)に嫁いでいる。

左の部屋のTには健常な男子がなかった。Tの死後、Falav家にいたBの息子Yが左の部屋を継いだ。Bの息子のひとりの帰属がFalav家になっているのはYの移動と関係があるかもしれない。

以上の例からつぎのことが言えるかもしれない。Habad家の部屋の存続が危ぶまれる状況になったとき、血縁関係をたどって代わりの入居者をさがしている。血筋はつながっているが、系譜の継続性にさほどこだわっているわけではなさそうだ。いまの当主Hには息子がいるが、島の外で結婚し、島にもどってくる可能性はひくい。Hが死ねば、ふたたび代わりの入居者を捜す事態になることが予想される。しかし、いまのところhが養子をとるといった行動をおこす気配はない。

古くからの慣習村は小高い丘の上にある

かつて湾の入り口を男女2体の彫像がまもっていた。

pleyte wzn.,c.m. "ethnographisch atlas van de zuidwester- en zuidooster-eilanden", 39pl, e.j.brill, leiden, 1893

潮がひいた後に姿をみせる残骸から往時の面影をしのぶ

慣習村へのアプローチは梯子をのぼるか、内陸の迂回路を行くしかない

梯子は太平洋戦争中に連合軍の爆撃でこわれ、その後再建したもののふたたび損壊

門には左手の柱に蛇と雌鳥、右手の柱には蛇と雄鶏の彫刻がほどされている

慣習村からの眺望。100年以上まえの大津波で丘の上の慣習村だけがのこったという伝承をつたえている

慣習家屋はベランダのある正面を海に向けてならんでいる

reng(tamling)家。村でもっとも古い建物のひとつ。壁面に彫刻をもつ

teli家は1905年頃に村人の相互扶助で建てられた村で一番大きな家屋。村共同の穀倉としても使われている。

habad家。teli家と同時期の建設。村でもっとも古い建物のひとつ。鼻栓による繊細な仕口

tokyar-hila'a家。成員が多かった昔はベランダにtabilという屋根裏部屋がとりつくことがあった。tabilの面影をのこすのはこの一棟のみ

家屋正面にとりつくベランダtet。habad家(以下断らないかぎり同様)

屋内へは階段を利用してはいる

扉をうめつくす彫刻。東インドネシア的というよりボルネオのカヤンをおもわせるモチーフ

屋内側には閂が造り出されている

扉の上の棚には精霊 mitu を祀る供物台limwadが置かれている。扉の中央にかかる垂木の間を rahan niweyar (家の導管の意味)と呼ぶ。他の位置の垂木間隔よりも広くとる。この位置の垂木には種々の俗信がむすびついている。扉の中央に垂木を通すと運気が逃げ、病気や死者が出る。柱をこの間に建てると頭を突き刺して死ぬ。部材の接合をこの間でおこなうと夫婦が別れる。云々

中央の間 katrean 。それぞれ異なる親族の住む左右の部屋 rin へいたる通路がみえる。壁際に棟持柱が立つ

中央の間から裏手にある日常の調理場へ。女性達の活動の場だ

家屋を統率する rin mel (右の部屋)の出入口

rin mel におかれた儀礼用の炉。梁の上には供物台 bingan が置かれている

家屋を2分する床桁 totoma の上から立ちあがる rin mel の棟持柱 lir telvun lanit(直訳=柱・棟・空、天)

rin balit (左の部屋)に立つ棟持柱

屋根裏は寝所にも使われた

wadar : マルガ共通の神話的祖先 wadar を祀る祭壇。供犠した海亀の頭骨はこの場に飾られる。雌の海亀の頭を切るための四角いまな板と雄用の丸いまな板がある

bingan : なにか願い事があるときにシリピナン(シリの葉と檳榔子)をささげる供物台

limwad: 粟の初穂をささげる供物台。普段人が手を触れてはならない

limwad は神の名。家の供物台に対応する祭壇 limwad が集落内にもある。奥にみえるのがhabad家

こうした石積みの祭壇が集落内には全部で6カ所。屋根をもつ祭壇は唯一 lev のみ。奥にみえるのはreng家

季節風の切り替わる2月と8月に bingan にシリ・ピナンを捧げ、ヤシ酒をいれた竹筒をかける。毎年、儀式後の竹筒を軒先に吊るす

子どもの胎盤は生まれてきた子の兄弟とみなされ、産婆の手で床下(男は右側、女は左側)に埋葬する。産婆はすぐ自宅にもどって寝なければならない

胎盤の容器 taa umun :ココヤシの実の殻 taa を上下に切り、なかに胎盤と白い布につつんだ金(錫)をいれる。蓋には霊が外に出られるように小穴があけてある。宝貝を半割にした皿の上にこの「棺」をのせて、50cmくらいの穴をほって埋める

家屋建設の最初に建てる柱を lir iyaan という。右の部屋 rin mel の裏手にある床束(写真左から2番目の柱)で、 fara の木(鉄木)をもちいる。このために採取した鉄木は2ヶ月ほどのあいだ家屋を建てる主人の部屋 rin mel に保管される。第一柱を建てる際には、白い皿の上にシリ・ピナン、タバコ、純金粒をのせたものを主婦(もしくは大工)の手で柱の下に埋める

新村の家畜小屋

Desa TanimbarKei 1986年(2003年M/W)

人 口 471人 (258/247)

(過半数が慣習村に住む)

世帯数 82世帯

家屋数 50数棟

メモ

方位観

東インドネシアの全域で方位は双分的秩序体系のコアになるきわめて重要な観念である。しかし、タニンバル・ケイ島で方位に日常的な価値意識をむすびつけている様子はないようだ。海 tahat <>山 fuar の軸線が、東 tumur 西 varat 南 taranan 北 badmar の軸線とあまり整合していないのが原因かもしれない。一般には南北方位が海陸の方向と一致する(東インドネシアの多くの島の配置がそうなっている)のに対して、この村の配置は、家屋のベランダを海に向けるものの、それは東北東に向いてしまう。

Cecil BARRAUDは外 lor と内 haratut の対概念をもとに島民の価値意識の構造主義的解釈を展開している。この lor と haratut という言葉が laut (海) darat (陸)を語源にもつこと(ティモール島の中部では海のことをlorという)はあきらかなのだが。。。

身体尺度

rev : 両腕を伸ばした長さ

手を開くと rev velar

手を結ぶと rev ngung

sik : 両腕を伸ばし片腕を折る

sik ngol : 両腕を伸ばし両腕を折る

ngeled : 肘の長さ

fang baran : 手のひらを広げた(親指と小指の間)長さ

fang vat : 親指と人差し指を広げた長さ…屋根パネルの間隔

kee : 手のひらを閉じた(人差し指から小指まで)横幅

指1本分の幅だと kee hanik

指2本分の幅だと kee ru

・・・

親指から小指までの幅だと kee lim

……どう使うかは??

Tanimbar Kei village is located on Tanimbar Kei Island with 505 in habitans.The Tanimbar Kei Islanders are the most traditional in the archpelago and maintain a partial belief in spirits. Many of the ritual words are still Used in various ceremonius.

Tour

Tour

Local history holds that ancestors of contemporary Kei islanders came from Bali, part of the expanding Majapahit kingdom from the western archipelago. The village of Letvuan on Kei Kecil or Nuhuroa island was the first place that the Balinese royal family and the army arrived, where they stayed with the local residents.

Wikipedia

Wikipedia

Dialects: Kei Kecil, Kei Besar, Tayando, Tanimbar Kei (Atnebar), Ta'am. Kei Kecil is the city dialect that has prestige. Kei Besar people usually know the Kei Kecil dialect, but not vice versa. Kei Besar is closer to Fordata than the other Kei dialects. Tanimbar Kei is spoken in only one village. Lexical similarity 60% with Fordata.

Ethnologue

Ethnologue

The Kei are primarily ethnic religionists, practicing their ancient traditions and religions. An important element in their religion is the belief in spirits of the dead. The spirits of those who died a violent death or of women who died in childbirth are especially feared. Mythology also speaks of Duan Lerwuan, the god of the sun, and of Duan Luteh, the god of the moon. Other Kei deities include Hejan Suwat, the god of the sea, and Lir Majoran, the god of agriculture.

Joshua

Joshua

チャンディ・プランバナンのレリーフに描かれた家屋(9c):インドネシアでおなじみのスランビ(前面ベランダ)をもつ建築構成 [Candi Vishnu]

Akha (Thailand) の家。床上から立ちあがる棟持柱

Kei Besar

大Kei島の家屋の屋根はサゴヤシの葉葺き、サゴヤシの葉柄を壁に利用している。一見すると伝統を踏襲しているようにみえるが……[Uwat, KeiBesar]

建築構造も内部空間も合理的に洗練されている[Uwat, KeiBesar]

古い家から引き継いだ炉の構造がかつての建築様式をしのばせる[Mun, KeiBesar]

hoton Tanimbar-Kei島では農耕儀礼の中心に粟がある

Kei諸島一帯で、サゴヤシはキャッサバとならんで主食の地位をしめている。樹幹に蓄積された澱粉を採取したものを樽状の容器にいれて市場で売っている [Metroxiron Sagu]

サゴヤシが栽培されている土地では、一般に屋根葺き材としてルンビア(サゴヤシの葉)をもちいることが多い。葉が大きく丈夫で、食料源として大量に栽培されているのがその理由。ルンビアの屋根はニッパヤシより耐久性がたかく、5~10年もつ [Mun, KeiBesar]

ルンビア・パネル wenan の材料:サゴヤシの葉を葉軸から切り離したもの eroan 、心材にする小竹 poch 、 poch より太い竹 lafan の皮を剥いで長さ約40cm、先端を短冊形に成型した縫い材 bakluis

eroan は葉の表側を上にして poch をはさんで折り返し、 bakluis で縫ってゆく。約3mの wenan を一枚作るのに5~10分、 eroan 64枚、 bakluis 10本を使用した

大きな家で10~20cm間隔に屋根を葺いて約600枚の wenan が必要となる。大Kei島では村人の相互扶助

屋根葺き

ルンビア・パネルは束にしたものを市場でも売っている。Tanimbar-Kei島ではサゴヤシが栽培されていないため、わざわざ小Kei島から運んでいる。1枚100RP(1986年当時)、一棟をふくのに必要なパネルは約600枚。これがトタンだと1枚3500RP、約50枚で事足りる。

warean (蔦の一種)の樹皮を剥き、5~6片に割いて、パネルを結縛するための紐 baneran をつくる

baneran を垂木に2回巻き付け、パネルの上でぐるぐる捩ってからパネルに突き刺して固定する

sinukat パネルの葺き間隔をはかるための定規。屋根パネルは親指と人差し指の間隔 fangvat に葺くのがよいとされる。定規は150ミリ

パネル5枚ごとに kakatan 押さえの横木を載せて固定する

屋根の棟には棟押えの置千木 tatan を奇数個のせる

ルンビア葺き屋根の屋根裏からのながめ

サゴヤシの葉柄を乾燥させたものをガバガバと通称する。表皮が堅く、軽く、水をはじくため、ならべて壁面に利用する

建物の竹床のことをケイ諸島一帯で dang というが、より正確には三種の形式を区別している。写真は rea と呼ばれ、竹床 dang の下地材。根太にならべた小竹や割竹、あるいはココヤシの幹を割いたものの上に籐で固定する

本来の dang は巾15mm程度の割竹を籐で固定したもの。さらに大きな割竹を使用したものを karbaut という

屋根と間仕切りはルンビア、外壁はガバガバ、竹床のダンでできた家 [Mun, KeiBesar]

a kabus インドネシアでは一般に kapok (綿の木)の名で呼ばれる。綿毛のつまった袋状の実をつける。 [Ceiba pentandra]

a fara 鉄木 kayu besi(写真は幼木)。家屋の第1柱 lir iyaan や、屋内空間を前後に二分する敷居 totoma (床梁、その上で4本の棟持柱を支える)にもちいる。Tanimbar-Kei島にはすでになく、近くの小島から運ぶ。一般にMerbauの名で呼ばれる。[Intsia palembanica]

いわゆるボルネオ鉄木 belian [Eusideroxylon zwageri] とは別物

OTHER COMMON NAMES:Go-nuoc (Viet Nam); Ipil, Ipil laut (Pl); Kwila (Papua New Guine); Lumpho, Lumpaw, Maka-mong(Thailand); Moluccan iron-wood (United Kingdom); Mirabow (United Kingdom, USA); Inzia (ltalia); Moluks ijzerhou (NI); Merbau (France, Germany, Italia, NI, Spain, Sweden).

tropicalbuildings.com

tropicalbuildings.com

a ngitear 写真は幼木だが巨木になる [Guettarda speciosa]

大工道具:上より saip 斧(自動車の板バネより自家製)、 ngech 鉈、 ketan 小刀、 ping 釿 [Mun, KeiBesar]

大工道具: gid 鋸 [Mun, KeiBesar]

大工道具:左上より ketam 台鉋、 fluk 溝鉋、 gerso 罫引、 tut 金槌、 wau 木槌、 sel'each 小鑿、 futatat 鑿、 sik 曲尺 [Mun, KeiBesar]

台鉋 ketam の作業。押しがけ [Mun, KeiBesar]

大工道具:左上より savev (斧)、 sav (斧:自動車の板バネより自家製)、 karkad (鋸)、 skav (鉋)、 ving (釿)、 karsov (罫引)、 areran 墨縄( ngoma 蔦+ karod 木や椰子殻を燃やした炭)、 sik 曲尺、 waa 木槌、 kasil-e'ar 小鑿(錐)、 fatetat 鑿、ほかに tut 金槌、 kalikir 鑢、 nger bangus 蛮刀などがある [TnimbarKei]

sar hor 鍛冶小屋。 hor 鞴(ふいご)の技術はTeul島より伝えられた。島唯一の工業製品は、大戦中の飛行機の残骸からつくるアルミ鍋で、これは日本軍が島にのこした技術のひとつ。 babasan 金槌(5kg以上ある重い物)、 bebet 鏨、 somut 鉄鉗、 resan 金床、 sileb 水桶がみえる

刀鍛冶の光景。左よりクリスを鍛錬する鍛冶、踊るガネシャ、鞴を操作する者が描かれている Candi Sukuh (Central Jawa) 15C

鞴の筒は a hukun スクン(パンノキ)の幹、通風道は竹筒、火床はモーター船のエンジン部品、ピストンは木を削り出し、空気がもれないように鶏の羽を竹皮の紐で固定して仕上げている

こうした垂直ピストンの鞴はマレー式ふいご Malay bellows として知られるもの。東南アジアからマダガスカルまで広まっている

スラウェシ島中部の鞴 [A.C.KRUIJT 'Het ijzer in midden-Celebes' BKI 53(1901)]

The bellows consisted of two bamboo cylinders, with pistons worked by hand. They move very easily, having a loose stuffing of feathers thickly set round the piston so as to act as a valve, and produce a regular blast. Both cylinders communicate with the same nozzle, one piston rising while the other falls. An oblong piece of iron on the ground was the anvil, and a small vice was fixed on the projecting root of a tree outside.

The Malay Archipelago (1869) by Alfred Russel Wallace

The Malay Archipelago (1869) by Alfred Russel Wallace

マダガスカルのマレー式ふいご。撮影:飯田卓

2012KojiSato.gif)

Rahan Habad, Desa Tanimbar Kei, Kec.Kei Kecil Barat, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, Indonesia (1986)

2012KojiSato.gif) Tanimbar Kei House "Rahan"

Tanimbar Kei House "Rahan"- BARRAUD,Cecil "Tanebar-Evav: une societe de maisons tournee vers le large", Cambridge University Press, 283P, 1979

- 遠藤 央「<イエ>概念の可能性:東インドネシアの事例を手がかりとして」『社会人類学年報』12, pp.55-85, 1986

- DIJK, Toos van and Nico de JONGE 'The House on the Hill; Moieties and Double Descent in Babar', " Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde " 143, pp.54-104, 1987

- 佐藤浩司「東インドネシア調査記 タネバル=エヴァヴ」『群居』20 pp.83-92(1989); 21 pp.113-123(1989); 22 pp.97-103(1989); 23 pp.105-113(1990); 24 pp.112-121(1990); 27 pp.157-167(1991)

- JONGE, Nico De & Toos van DIJK "The Forgotten Islands of Indonesia: The Art & Culture of the Southeast Moluccas", Periplus Editions, 144P, 1995

- PURWANTO, Yohanes "The Environmental Knowledge and the Utilization of Plants by Tanimbar-Kei Society, Southeast Moluccas, Indonesia(インドネシア,南東モルッ力のTanimbar-Kei 部族社会における環境知識と植物利用)", Tropics 11-3, pp.149-167, 日本熱帯生態学会, 2001

フィールドノート

フィールドノート

リオ | Lio

リオ | Lio

本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます

本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます