ニアス | Nias

博物学者のモディリアニ Elio Modigliani は1886年から1894年まで北スマトラと周辺のニアス島、エンガノ島で調査をおこなっている。

北ニアスの家屋は楕円形平面をした独特の建築で、モディリアニのえがく北ニアスの家屋図には屋根の棟木をささえる2本の柱がみえる。この柱はそれぞれ taru mbumbu matua(男の棟持柱)、taru mbumbu alawe(女の棟持柱)という男女の対で呼ばれる柱で、高床の床上から立ちあがるのが特徴である。

ムンタワイ諸島南のエンガノ島や、北方のアンダマン、ニコバル諸島には円形の高床住居が存在したから、楕円形の家はこの地域に本来あった家屋形態のなごりかもしれない。

それに対して、南ニアスの建築構造はきちんと把握できなかったのか、モディリアニの図からは屋根の支えがよくわからない。

実際には、両側壁の壁際にそって床上から棟持柱が立ちあがっている。この主構造だけをみれば、北ニアスと南ニアスは変わらない。北ニアスの家屋の円形にはらんだ両翼は、じつは南ニアスの家屋の妻側の壁面が外に張出してできたと考えられる。それを示す格好の例が中部ニアスの Gomo 地方にある。Gomo の家屋は南ニアスの家屋とおなじ建築構造をしている。ところが、Gomo では南ニアスのような連棟配置をとらないから、独立して建つ家屋の側面側の屋根には張出しができる。そうしないと屋根妻面の雨仕舞がわるいのである。つまり、こうした柱配置は南ニアスの特殊事情が生んだものではないかと想像できる。

中部ニアスの家屋平面

平面利用の点でみると、南ニアスや中部ニアスでは、ほぼ棟の位置を境に前後の空間にわかれる。前面には公的な広間空間の Tawolo、背面に私的な家族の領域 Föröma がある。前面の広間と背面の部屋それぞれに炉をもうけるのが本来の姿だが、台所の機能を果たすのは背面側の炉だけである。

北ニアスの家屋平面

北ニアスでは中央の広間 Salo を境に開放的な Hare Föna(前の部屋)と壁で仕切られた私的空間の Hare Furi(裏の部屋)に3分割されている。出入口は側面の張出し部分にあり、反対側の張出し部分には炊事場がある。

家屋の形式が島の南北で違うように、集落の景観も北ニアスと南ニアスとでは大きく異なる。北ニアスでは街道をはさんで楕円形平面の家々が数棟単位で建ちならんでいる。家屋の前面には巨石の祖先像が立つものの、それ以上の全体計画は存在しないようにみえる。それに対して、強大な王権が発達した南ニアスでは、王の家 Omo Sebua を中心に、石畳の広場をもつ巨大な集落を生みだした。集落には城壁が築かれ、無数の巨石記念物の散らばる広場には高床の集会場 Bale が建ち、石台跳びの儀式 Fahombo のための石積みの跳躍台が築かれている。

南ニアスの集落

ニアス島で集落をさす Banua はオーストロネシア語一般に「世界」や「宇宙」を含意する言葉だ。そのため計画的な巨大集落が発達している南ニアスでは、集落構成のなかに住民の世界観を読み取ることができる。

集落の構成

集落は石畳の広場をはさんで平行に2列に家屋のならぶ構成が基本である。集落の建設は、集落の中心に位置する丸石 Huso Newari(臍の石)を基点におこなわれる。

Bawömataluo

通路 Iri Newali と Ewali

Raya / Lou(川上、山 / 川下、海を含意する)の軸線に沿って集落の入口から通路 Iri Newali が通る。この通路をはさんで家屋の前庭にあたる Ewali があり、Iri Newali とあわせて集落全体を貫通する石畳の集落広場が形づくられている。Ewali にはたいてい洗濯物がならべられ、脱穀前の稲籾やカカオなどの収穫物、屋根に使うサゴヤシの葉などを干したり、建材に利用する木材の置き場になったりする。日常的には通路の延長部分として機能していても、それぞれの家屋が維持管理する領域である。

排水溝 Eleaと Sobewe Harehare

Ewali から一段あがって家屋の基壇の高さにあたる Sobewe Harehare がある。平石の Darodaro や石柱 Batu Nitaruö などの巨石記念物が置かれている。これらの巨石は祖先のおこなった祭宴の記念に残されたもので、いわば家屋の格をしめすと考えられている。現在でも、貴族層の Siulu や平民層の知識人 Si'ila が村の役職者としての社会的地位をあげるためには、巨石を曳き、盛大な祭宴をひらくことが期待されている。

集落の裏の顔

家屋の軒下 Mbelembele とのあいだには排水溝 Elea がもうけられている。軒下は日常的に村人がベンチに腰をおろしたり、雨の際には通路になったりする空間でもある。

以上がきれいに整った集落の表の顔とすれば、便所 Ulahe やブタ小屋 Galu 、最近では台所の増築部分が家屋の背面側に置かれている。集落は尾根筋に立地することが多く、集落の裏手は傾斜地となって整備を難しくしている。

↑Bawömataluo 20世紀初頭か?

Left

Left  Right (Collectie Tropenmuseum)

Right (Collectie Tropenmuseum)上の写真と下をくらべると Iri Newali の位置をつけかえていることがわかる

当初の集落計画では、広場は左手前にみえる Elea の位置まであったようだ

Bawömataluo村 Omo Sebua の変遷

1900年頃の写真。Omo Sebua の屋根はサゴヤシの葉で葺かれていた。家屋西側(写真左)には大きな空地(広場?)が開けていたことがわかる Collectie Tropenmuseum

Collectie Tropenmuseum

1910年代後半には Omo Sebua の屋根はすでにトタン葺きに改められている。燦然と輝く屋根は首長の威信の象徴でもあったろう。西側の空地はそのまま残り、東側(写真右)には空地をはさんでもう一棟の巨大な家屋が建っていた Collectie Tropenmuseum

Collectie Tropenmuseum

1930年撮影とされる写真。Omo Sebua 東にあった巨大な家屋はすでになくなり、家屋が建てこんで現在みられる家並みを形成している Collectie Tropenmuseum

Collectie Tropenmuseum

1930年代中には西側の空地もなくなっているようだ。Omo Sebua 西隣の家との間にはわずかな空間があって、集落外にのびる通路が現在も残されている Collectie Tropenmuseum

Collectie Tropenmuseum

1990年代まで Omo Sebua の周囲は1930年代とおなじ景観が続いていた。西側(写真左)の高床張り出し部分はなくなり、かわりに小さな地上小屋が建っていた

1990年10月撮影

2004年12月のインド洋津波、続く2005年3月のスマトラ沖地震を契機に、海外からさかんに復興援助がおこなわれ、南ニアスの多くの村で家屋の屋根がカラー鉄板に改められた。貴族 Siulu の住む東隣(写真右)の家はさっそく助成をうけ、、、

2007年3月撮影

この写真のわずか4ヶ月後には、

2011年8月撮影

とうとう西隣の家も屋根を鉄板葺きに変えた。サゴヤシの屋根はもって20年、葺き替えを契機に屋根の改変がすすむ

2011年12月撮影

わずかに残った草葺きの家(写真左端)も翌年にはなくなっていた。サゴ澱粉を食べる機会(必要)がなくなりサゴヤシ栽培が減ったことにくわえ、手間をかけてサゴヤシの屋根パネルをこしらえること(家屋の維持に手間をかけること)を面倒に感じる者がふえたせいだ

2012年7月撮影

2018年3月撮影

方位観

地図上でみる集落の軸線方向はまちまちだが、それはニアス人の方位観に起因している。

Hilimondregeraya

Hilinawalö Mazingo

Hilinawalö Fau

Onohondrö

Orahili Fau

Bawömataluo

Hiliamaetaniha

Hilisimaetanö

一般にオーストロネシア語族には南北という方位軸がない。その代わりに川上/川下、陸(山)/海といった地形に従う方位が東西とならんで利用される。

有名なのはバリ島で、聖山アグン山を象徴的な中心として、不浄な海の方位 Kelod (方向を示す接頭辞keに海を示すlod/lautがついた言葉)と神聖な陸(山)の方位 Kaja (ke-aja)が屋敷内の建物配置や集落の施設の位置を決める。

スラウェシ島の山地民トラジャでも、川上 Daa / Daya と川下 Lau' が集落構成の基本である。トラジャの船型家屋 Tongkonan は未来や生に関係する川上に向かうように建てられ、それに向き合う米倉 Alan は過去や死に関係する川下を向いている。

南ニアスでは陸(=川上)をさす Raya と海(=川下)をさす Löu が集落の軸線になる。

古典的な集落配置とされる Hilinawalö Mazingo では、Raya の端に集落の中心家屋 Omo Sebua が建っている。この配置は、地形的にも象徴的にも Raya が高位と理解されていたことを物語る。同様の集落配置は、かつて Hilinawalö Fau や Hilimondregeraya でも見られたという。

これに対して、Bawömataluo をはじめとする伝統集落の多くは集落軸線の両端が集落へのアクセス路になっている。そのため、Omo Sebua は、 Raya の端ではなく、集落のほぼ中央に東 Atumbukha(太陽ののぼる方向)よりを向いて建てられる。

南北の方位軸はなくとも、太陽の運行に由来する東西の方位はどこでも意識されている。

ニアス島では、太陽ののぼる方向である Atumbukha と太陽の沈む方向である Aekhula にそれぞれ生/死、前/後のイメージがむすびつく。しかし、こうした象徴性は集落の位置によってはしばしば混乱を生じてしまう。例えば、島の西岸にちかい Hilinawalö Mazingo では集落の軸線である Raya / Löu はほぼ西/東に重なっている。象徴的にも高位である Raya には Omo Sebua が建っているが、同時に西に向かう負のイメージとも結びつくことになる。そこに住む村人にとってなんでもないことでも、よその村から来た者は居心地の悪さを感じるだろう。

家屋の空間とその機能

一般の家屋を Omo Niha(人間の家)、あるいは Omo Hada(慣習家屋)という。南ニアスの Omo Hada は間口3間、奥に長い矩形平面の高床建物で、壁を接して2棟がならんで建てられる。この単位がアクセスのための通路を間にはさんで集落いっぱいに連続することで南ニアスの壮大な家並みが形づくられる。

Tawolo 右手に入口

Omo Hada の間取りには一定のパターンがある。ほぼ棟に平行して立つ間仕切り壁を境に、広場に面した Tawolo と裏手の Föröma に高床上は二分される。広場から来るときは、軒下 Mbelembele にあるアクセスの階段 ora をのぼり、通路 Evuö に面した扉 galu を通して屋内の Tawolo にはいる。

隣家同士をつなぐ扉

Tawolo の設いはどこも一緒で、扉がある広間の Ahenbatö、広場に向かって一段あがる Batö、窓際のベンチ Danedane の3つの領域にわかれる。南ニアスの家屋の興味深い特徴のひとつに Ahenbatö の扉がある。入口に対面する壁にも同様の扉が開き、屋内に居ながらにして直接隣家と行き来できるのである。つまり、集落全体を通して屋内を貫通する通路があることになる。王の家 Omo Sebua では中央の間仕切りを利用して前後に炉をもうけているが、同様の炉をもつ Omo Hada もある。父系拡大家族のため、複数の世帯が前後の部屋にわかれて住んだ名残かもしれない。

Föröma 奥に炉がみえる

Föröma の構成は家によって異なる。最奥の壁面には裏手に降りる戸口を開くため、Tawolo と直行する方向に Ahenbatö と Batö をならべることが多い。Danedane の代わりに米などの食物を収納する倉庫 Tabölanulu がある。儀式の場となる公的な性格の Tawolo とくらべて Föröma は家庭生活のための私的な空間である。壁で仕切って寝室 Kolukolu をつくることもある。炊事用の炉は Ahenbatö にあるのが本来の姿だが、1990年代以後は、炊事場自体を建物裏手の床下に移す傾向にある。

南ニアスBawömataluo村の家屋平面例

誕生

出産は家屋の裏の間 Föröma の寝室 Kolukolu(寝室がなければ裏の間の Batö)でおこなう。産婆 ere を呼び、子安縄 böbö につかまって座産した。出産後の胞衣 tamböni は白い布に包み、床下や軒下に埋めた。1、2週間後、義父母と母方の叔父夫婦(理想とされる母方交差イトコ婚では同一人物になる)が祝儀をもってやってくる。ご飯を山型に盛り、子ブタを供犠して赤子に食べさせる儀式をおこなう。死産のばあいは、家の裏手で子ブタを供犠するのみ、木棺をつくりひそかに埋葬した。

結婚

結婚相手は親同士が決めたもの。男にとっては母方の交差イトコが理想の相手とされる。嫁を迎える日、婿の親族は金を赤い布でくるみ(kacubo という)、シリー・ピナン、葉タバコとともに籠 bolabola にいれて嫁の家にむかう。

婚儀前→婚儀後

嫁の家では関係する親族と氏族の Siulu / Si'ila がこれを迎える。嫁の関係者は Tawolo の kambölö(右)の側で、婿の関係者は kabera(左)の側に席をとる。Danedane には Siulu / Si'ila と親族の女性だけが腰をおろし、新郎新婦は Danedane を向いて壁のまえに座る。

婚儀が済むと、新郎新婦は席を入れ替え、夫が右、妻が左になるように座をしめる。夫婦のこの配置は日常生活でも厳密にまもられる。もし、結婚前の男女がこの並びでいると、それは夫婦関係があるとみなされてしまう。それ故、たとえ兄妹でも一緒に道を歩くときは横にならぶことをしないのである。

死

遺体を Batö に置く

葬儀においても家屋空間には親族関係が反映される。

家族が亡くなると、Föröma で湯灌、着替えをすませ、遺体は Tawolo 側の Batö 中央に安置されて、弔問を受ける。この時、Danedane には親族の女性 ― 故人の妻、妻の兄弟の嫁、息子の義母、そして氏族の Siulu / Si'ila の妻 ― だけが座る。出棺に際して、姻戚関係にある女性たちは Danedane に留まる。埋葬が済み、墓地からもどったら、Danedane に残った女性たちをみなで家に送り届ける。1週間後、葬儀の返礼に姻族から招待を受け、共食の儀式がある。同時にメスのブタを送られる。

ニアス建築はどうして生まれたのか?

スタンフォード・ラッフルズは1821年にニアス島を訪れている。

NORTH NIAS

NIASNIAS UTARA 2003-

NIAS BARAT 2009-

SIWAHILI

Gunungsitoli 1990

震災後の2006年、Gunungsitoli 近郊の Sihare'ö Siwahili 村と Tumöri 村の伝統家屋あわせて15棟がBRRの手で修復をうけた。

↓ おなじ家の17年後。屋根を葺き替えているが、床と壁は当初のまま。入口前室は震災後の復興、背後に衛星テレビのパラボラアンテナがみえる

Siwahili 2007

2本の棟持柱をもつ屋内広間

棟持柱のほかに神聖な柱 taru nahe をもつ家屋

taru nahe にのる横架材の飾り

HELEFANIKHA

Gidö 1990

天然ゴムの出荷

床下には縦横に斜材 ndriwa を組み、上に重石の石 tambua をのせる。家の揺れ止めという

入口をはいると広間 Salo がある。屋根の棟 mbumbu をささえる2本の棟持柱 taru mbumbu が床上からたちあがる。奥の壁際にあるのが女 alawe の棟持柱、手前の入口よりが男 matua の棟持柱

入口 eduö をふりかえる。中央にあるのが男の棟持柱

入口に対面して台所がある。米櫃 halasa の上に屋根裏への階段。右手は寝室 Bate'e への入口

ONOLIMBU-SISOMBAMBOWO

Lahömi 2007

もっとも重要な柱 taru nahe。2本の棟持柱 taru mbumbu のあいだに位置し、中央の広間 Salo と 正面側で一段高くなった Hare Föna の境界に立つ

taru nahe 柱頭の飾り

いまは台所を家屋の裏に増築するのが一般的だが、本来の台所位置は家屋の女性側(入口に対面する)の楕円部分にあった。右手前の木箱は米を収納する halasa

SOUTH NIAS

NIAS SELATAN 2003-ORAHILI FAU 1990

Krakatau の噴火 のさいに大津波で被災した伝承がある。現在の村落は津波以降の再建という。

のさいに大津波で被災した伝承がある。現在の村落は津波以降の再建という。

南ニアスの村 banua は石畳の広場をはさんで平行に家屋 omo hada がならぶ

omo hada の空間は、正面側にある広間と中央の囲炉裏をはさんで背面側の私的な部屋に二分される。Orahili 村では隣棟の広間同士が扉を介して連接し、一見するとロングハウスの廊下 ruai 風

BAWÖMATALUO 1990

ニアス島を(インドネシアを!)代表する伝統集落。数々の巨石記念物をちりばめた壮大な集落空間。高さ16メートルに達する首長の家 omo sebua はニアスの木造建築、彫刻の最盛期の姿をつたえる。

Omo Sebua また Omo Nifolasara (lasaraの彫刻を正面に3つもつ)ともいう

Bawömataluoでは家屋の裏側は正面と異なり格子窓がない

lasara は龍の頭と鳥の尾をもつ神話上の動物

Omo Sebua の入口は床下にある

1993年には屋内に支えの柱が立っていた。後に撤去

儀礼で供犠されたブタの下顎を飾る

一段あがった Batö と右手さらに上段の Danedane

Tawolo側の飾り柱 chölöchölö

Maligeの窓がひらく。建物正面とおなじ意匠

Föröma側の炉。神聖な屋根裏部屋 Malige にのぼる梯子が左にある

Malige は貴族住宅だけにある空間で、一家の主婦はこの部屋の小窓から Tawolo の来客と対話した

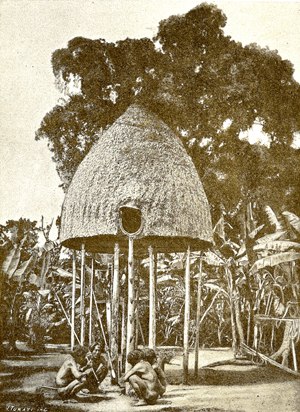

集会場の Bale。Bale の本来の機能は慣習に違反した者の審判の場。伝統的な高床の Bale を残すのは Bawömataluo村だけになった

主柱の足元にある4つの石座は慣習会議のさいに決められた Siulu だけが座る

SIWALAWA 1993

ONOHONDRÖ 1993

HILINAWALÖ FAU 1993

集落建設の中心<臍> fuso

HILINAWALÖ MAZINGO 2011

BAWÖGOSALI 1993

HILISIMAETANÖ 1990

2007年の村の人口は約16000人。集落の前面広場がえんえんとつづく最大規模の村。

BOTOHILI 1990

連棟の基本は入口を共有した二戸一型の家屋構造にある

HILIAMAETANIHA 2012

HILIMONDREGERAYA 2012

Omo Sebuaは2010-11年の再建、本来の場所は右手の小高い位置、村のRaya側だったという

かつて村にあったOmo Sebuaは、軍医としてニアス島に滞在していたAgner Møllerが1928年に購入し、デンマーク国立博物館のコレクションになった

National Museum of Denmark

National Museum of Denmark

CENTRAL NIAS

NIAS SELATAN 2007-中部ニアスのGomoは神話上ニアス人の発祥の地といわれる。島の北部では楕円形平面の独立家屋、南部は矩形平面で壁を接した連棟形式の大集落を形成しているのに対して、中部はちょうどその折衷型。南部でみられる計画的、集権的な集落配置は発達せず、この地域に典型的な二戸一型の家屋は連棟形式の原型か。

20世紀初頭の中部ニアスの家屋。曲材を生かした柱の装飾や床桁先端の処理に中部ニアスの特徴がみられる。家屋正面を飾る斜材の ndriwa は主柱の背後に隠れている。外壁がいまと違って横板であることに注意。南ニアスのような構造壁にならないから、内部には北ニアス同様の軸組構造があったのだろう

Tropenmuseum

TropenmuseumORAHILI GOMO 1993

HILIANAA 1993

Gomoに多い二戸一形式の連棟家屋。床下の斜材を欠く

こうした二戸一構成は南部の連棟型集落でも基本ユニットになっている

南部の家屋形式にある床下斜材のおそらく原型。壁面に乳房を彫刻するのはGomoの特徴

HELAOWO 1993

SIFALAGÖ GOMO (BÖRÖNADU) 1993

ピラミッド型の巨石Gowe Saroと祀堂Omo Nadu

祀堂の下は石座と石机からなる会議場Osalinadu

祀堂に祀られた男女の祖先像

2012年には祀堂はなくなり男女の木彫は村の家屋に移されていた

BALÖHILI GOMO 1993

奥Gomo にのこる最後の omo hada だった。1964年に死亡した先々代の当主の建設。調査時点で建築後およそ60~70年

側壁をささえる床桁 ewe は大きくつきだして反りあがる。ewe は家屋の左右にあって人の手にたとえられる

主要な柱(床束)には勇者を象徴する首飾り kalabubu と乳房をえがく

オモテ Föna 側の広間 Tawolo では来客をむかえ、食事をする

一段高くなったベンチ Lawalawa

ウラ Furi への戸口。扉の脇に囲炉裏 awu と米櫃 halasa

ウラの部屋 Föröma はこの家に住む家族のための部屋

家長の(儀礼的な)寝所 Taböla への入口が炉の横にみえる。Taböla には宝物をおさめる櫃の意味もあり、日本の塗籠や納戸にちかい空間か

家屋の中央を縦断する梁huluは家屋の背骨にたとえられる

HILIFALAGÖ GOMO?? 2012

二戸一形式の典型的なGomoの家屋がよい状態で残されている

2004年12月26日バンダアチェを襲ったインド洋津波はニアス島にも到達し、西岸の集落を中心に被害をもたらした。全島で死者は122人。アチェの惨状にくらべれば災害と呼べないほどの規模だ。

それから3ヶ月後、2005年3月28日にスマトラ沖(ニアス島)地震がおきる。島の中心、ニアス県の県庁所在地Gunungsitoli市ではRC造や煉瓦造の建物が倒壊して477人の死者がでた。この地震によるニアス島全体の死者は964人、被害の半数以上は都市部(つまり華人社会)に集中していた。

この地震を契機にインドネシア政府はアチェ復興再建庁(Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 通称BRR)にニアス島をくわえアチェ・ニアス復興再建庁として改組、ニアス島の復興活動の中心として乗り出すことになる。

BRRの発表によれば、2007年までにこの孤島に投下された災害復興費はおよそ6400万USD。予算規模はその約2.5倍、そのうち海外NGOは約半分をしめる。これはニアス島全体の年間地方予算総額(ニアス県4500万USD、南ニアス県3000万USD)にほぼ匹敵する。

おどろくべき経済効果?(人と物の流入と物価の上昇が災害復興のもたらしたこと)のおかげで、ニアス県と南ニアス県(2003年に独立)の二県体制だった島の行政機構は、2008年には、Gunungsitoli が Kotamadya(市)に格上げされ、北ニアス県と西ニアス県が独立して1市4県の島になった。2017年を目処にニアス州(第二のバリ)にする予定と報じられている。

The origin of the Nias people is unknown. There are striking cultural similarities with the Batak, Toraja, Ngaju Dayak, and peoples of eastern Indonesia, all of which belong to the same language family. But similar social systems can be found among peoples of highland Southeast Asia (Kachin, Chin, Naga). A diffusion of so-called megalithic cultures from Assam has been postulated, but more comparative research is needed to substantiate reconstructions..... The only important external contact recorded before Dutch intervention is with Acehnese slave traders who brought gold, the supreme prestige object, needed for bride-wealth and feasts of merit. Countries and Their Cultures

Countries and Their Cultures

Muhammad al-Idrīsī 1100?-1165?

溜山國

自蘇門荅刺開船,過小帽山投西南,好風行十日可到。其國番名牒幹,無城郭,倚山聚居,四圍皆海,如洲渚一般,地方不廣。國之西去程途不等,海中天生石門一座,如城闕樣。有八大處,溜各有其名:一曰沙溜,二曰人不知溜,三曰起泉溜,四曰麻里奇溜,五曰加半年溜,六曰加加溜,七曰安都里溜,八曰官瑞溜。此八處皆有所主,而通商船。再有小窄之溜,傳云三千有餘溜,此謂弱水三千,此處是也。其間人皆巢居穴處,不識米穀,只捕魚鰕而食,不解穿衣,以樹葉遮其前後。設遇風水不便,舟師失針舵損,船過其溜,落於瀉水,漸無力而沈,大概行船皆宜該防此也。

牒幹國王、頭目、民庶皆是回回人。風俗純美,所行悉遵敎門規矩。人多以漁為業,種椰子為生。男女體貌微黑,男子白布纏頭,下圍手巾。婦人上穿短衣,下亦以闊布手巾圍之。又用闊大布手巾過頭遮蓋,止露其面。婚喪之禮悉依回回敎門親矩而後行。

土產降眞香也不多,椰子甚廣,各處來收買往別國貨賣。有等小樣椰子殼,彼人旋做酒鍾,以花梨木為足,用番漆漆其口足,甚為希罕其。椰子外包之欀,打成麄細繩索,堆積在家,各處番船上人亦來收買,賣與別國,造船等用。其造番船,皆不用釘,止鑽其孔,皆以此索聯縛,加以木楔,然後以番瀝靑塗縫,水不能漏。其龍涎香,漁者常於溜處採得,如水浸瀝靑之色,嗅之無香,火燒惟有腥氣,其價高貴,買者以銀對易,海𧴩彼人採積如山,罨爛其肉,轉賣暹羅、榜葛剌等國,當錢使用。其馬鮫魚切成大塊,曬乾收貯,各國亦來收販他處,名曰海溜魚而賣之。織一等絲嵌手巾,甚密實長闊,絕勝他處所織者。又有一等織金方帕,與男子纏頭,價有賣銀五兩之貴者。

天之氣候,四時常熱如夏。其土地甚瘠,米少,無麥,蔬菜不廣,牛羊鷄鴨皆有,餘無所出。王以銀鑄小錢使用。中國寶船一二隻亦到彼處,收買龍涎香、椰子等物,乃一小邦也(馬歡『瀛涯勝覽』)

Augustin de Beaulieu

Nias Island Networking Project in Japan

Nias Island Networking Project in Japan

Photographs of South Nias villages 2003 taken by Jesper Kurt-Nielsen Nias Island Research Network

Nias Island Research Network

Memaknai Ruang dalam pada Arsitektur Vernakular Nias

Memaknai Ruang dalam pada Arsitektur Vernakular Nias

COLLECTIE TROPENMUSEUM

COLLECTIE TROPENMUSEUM Digitale Collectie Nederland

Digitale Collectie Nederland

祖先像

Megalith Olayama-Bitaha, Lölöwa’u (1993)

巨石曳き

2014年1月、Orahili Fau村の巨石 darodaro 曳きの様子。階級社会の発達した南ニアスでは、慣習社会の役職につくためにいまも巨石の建造をおこなう

2014年1月、Orahili Fau村の巨石 darodaro 曳きの様子。階級社会の発達した南ニアスでは、慣習社会の役職につくためにいまも巨石の建造をおこなう

(撮影: Hikmat Zagoto)

屋根に葺くサゴヤシのパネルは市場でも売られている。Teluk Dalam 1990

サゴヤシの葉の採取

サゴヤシの葉 belu jagu の採取。成木のよく成長した葉柄を切り落とす。1本の葉柄から2-3枚の屋根パネルができる

葉柄の根元にちかい部分からおよそ1-1.5メートルごとに分割、小葉の小さい先端部分1/3は捨てる。手頃な長さになった葉柄に鉈の刃をすべらせ、小葉をするすると切り離してゆく

切り離した小葉の葉脈をそろえて重ね束ねる。これを怠ると小葉が反り返り雨漏りの原因となる

長さをそろえて小葉の先端部を切り落とす

縫い材の採取

縫い材として fanoe(トウの一種)、tutura(蔓の一種)、morehakhe が利用される。

morehakhe はココヤシなどの若葉の葉柄の表皮を剥いだもの。樹上にあるため採取可能なヤシはかぎられる

採取した表皮を短冊形に裂いて紐状にする

鞣して余分な繊維分をこそげ落とす

心材の採取

lewo banua 竹のなかで表面のなめらかな肉薄の種。ギガントクロア属?

竹を屋根パネルの長さ120cmに切りそろえ、半分に割る

半分に割った竹をさらに5等分、巾1cmほどの棒状にする

節を削ってなめらかに仕上げる

屋根パネルの作製

心材をはさんでサゴヤシの葉を折り返す

最初の1枚は小葉を閉じたまま葉脈を外側に向け、縫い材を葉脈にからめて固定

2枚目以降は小葉をひらき、葉脈までの半面ずつを重ねて折り返す

折り重ねながら縫い材を通して葉脈を縫い留めてゆく

心材が見えなくなるまでこの作業を継続

最後の1枚はふたたび小葉を閉じたまま葉脈を外に向けて折り重ねる

縫い材を葉脈にからめて固定して完成。このパネルを二枚ずつ重ねて屋根のタルキに結びつけることで約20年もつ

eu simalambuo : ペルポック。ニシキギ科ロフォペタルム属。北ニアスでは主要な建材。長い直材がとれるため、とくに棟持柱に利用される。[Lophopetalum javanicum]

木がスキかも

木がスキかも

eu manawadanö : クマツヅラ科ハマゴウ属。直材はすくない。北ニアスの主要な建材[Vitex pinnata]

eu afoa : レッドメランチ。フタバガキ科ショレア属の広葉樹。材質は軽く柔らか。壁面の板材。中部ニアスの Gomo では主要な建材。[Shorea sect. Rubroshorea]

eu berua : 棟持柱に利用。材質は黒く堅い。[]

クウイラ(太平洋鉄木)Merbau [Intsia palembanica] のことか??(

タニンバル・ケイ島 | Tanimbar Kei

タニンバル・ケイ島 | Tanimbar Kei )

)

eu maola : []

eu faebu : 太い柱[]

eu siholi : 水に弱い。板材。アカネ科Naiclea / onauclea属の樹。[anthocephalus chinensis ??]

eu usala : []

eu boli : 材質は強くないが、棟をまもる象徴的な意味をもつことから棟木にかぎって利用する[]

↓ boli の種子は風にのって各地に子孫をふやす

2012KojiSato.gif)

Helefanikha, Kec. Gidö, Kab. Nias (1990)

2012KojiSato.gif)

based on the fielddata of Osamu Goto and Koji Sato

Balöhili Gomo, Kec. Boronadu, Kab. Nias Selatan (1993)

2012KojiSato.gif)

Bawömataluo, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan (1990)

2012KojiSato.gif)

based on the original data of [Andou & Inoue 1983] and [Inui 1986]

Bawömataluo, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan (1982)

2012KojiSato.gif)

based on the original data of [Andou & Inoue 1983]

Bawömataluo, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan (1982)

- クラカタウ:1883年スンダ海峡にあった島が大噴火して地球規模の災害をもたらした。この噴火で島の大半が消えた。

Wikipedia

Wikipedia

How Volcanoes Work

How Volcanoes Work

- MODIGLIANI, Elio "Un Viaggio a Nías", Milano: Fratelli Treves, 1890

- FROBENIUS,Herman "Oceanische Bautypen", Zeitschrift fur Bauwesen 49, pp.553-580+pl.57-59, 1899

- SCHRÖDER, E. E. W. Gs. "Nias: ethnographische geographische en historische aanteekeningen en studien" 2vols, 866P, 147Pl, E.J.Brill, Leiden,1917

- BOER, D. W. N. De "Het Niassche Huis", Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezettingen Bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau 25, 14P+21Pl, Batavia, 1920

- FELDMANN, Jerome Allen "The Architecture of Nias, Indonesia with special reference to Bawomataluo village", Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Philosophy, 302P, Columbia University, 1977

- FELDMANN, Jerome Allen "The House as World in Bawomatalua, South Nias", Edward M.BRUNER & Judith O.BECKER (eds.) "Art, Ritual and Society in Indonesia", pp.127-189, Ohio University, Athens-Ohio, 1979

- VIARO, Alain M. "Urbanisme et Architecture Traditionnels du Sud de L'ile de Nias", 106P, Unesco, 1981

- 安藤邦廣・井上勝徳「巨石の海に浮かぶ家 ― インドネシア・南ニアスの住居」『住宅建築』95, pp.113-124, 1983

- VIARO, Alain M. 'Habitat et Megalithisme', "Archipel" 27, pp.109-148, 1984

pdf file

pdf file - 乾尚彦「オモ・セブア:インドネシア・ニアス島の王の家」『季刊民族学』37, pp.38-49, 1986

- FELDMAN, Jerome A. 'The Design of the Great Chief's House in South Nias, Indonesia', BOURDIER, Jean-Paul & ALSAYYAD, Nezar (eds.) "Dwellings, Settlements and Tradition: Cross-Cultural Perspectives", pp.237-256, University Press of America, Lanham-New York-London, 1989

- DOMENIG, Gaudenz 'Typologie als Methode diachronischer Bauforschung : Konstruktionswandel im Hausbau auf Nias (Indonesien)', "Zeitschrift für Ethnologie" 117, pp.143-188, 1992

- VIARO, Alain M. & ZIEGLER, Arlette "TRADITIONAL ARCHITECTURE OF NIAS ISLAND: Translated into English by Irène de Charrière, Geneva, August 1993", Yayasan Pusaka Nias, 198P, 2006; 2017

- VIARO, Alain M. 'Nias Island Traditional Houses', in R. Schefold & P. Nas & G. Domenig & R. Wessing (eds.) "INDONESIAN HOUSES, VOL. 2: SURVEY OF VERNACULAR ARCHITECTURE IN WESTERN INDONESIA", Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 251, pp.175-235, KITLV Press, Leiden, 2008

- Gruber, P. & Herbig, U. "Settlements And Housing on Nias Islandadaptation and Development", Vienna University of Technology

pdf file

pdf file - Gruber, P. & Herbig, U. (eds.) "Traditional Architecture and Art on Nias, Indonesia", IVA Institut für vergleichende Architekturforschung, 209P, 2009

- Bramantyo "Identifikasi Arsitektur Rumah Tradisional Nias Selatan dan Perubahannya – Architecture Identification of South Nias Traditional Houses and Its Transformations", Jurnal Permukiman 7-3, pp.151-161, 2012

pdf file

pdf file - Duha, Nata'alui "OMO NIHA : perahu darat di pulau bergoyang", Museum Pusaka Nias, 290P, 2012

- Fani Atmanti & Dini Aiko "Structural Genius of Bawömataluo Village, Nias Island", Indonesia Indigenous Knowledge Series 1, Tananusa, Yogyakarta, 128P, 2020

地震インタビュー 2007

地震インタビュー 2007

本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます

本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます