インドネシア木造建築研究序説

Introduction to the manifestation of Indonesian wooden Architecture

from the keynote text of

"International Conference : Manifestation of Architecture in Indonesia"

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 2015

see English text

see English text

プロロ-グ

私がはじめてインドネシアを訪れたのは1985年です。

インドネシアの木造建築にかんする私の興味は、第二次大戦中に日本で出版された建築関係の雑誌から得られたものでした。

日本には1000年以上昔の木造建築が現存しています。そうした文化財を維持してきた制度や大工の技術は世界的にみても、もっとも発達した国のひとつと考えられています。ところが、日本の職人たちの内向きに洗練を究めてゆく方向とはまったく次元の異なる木造建築の姿がふるい建築雑誌の口絵を飾っていました。われわれの常識からはまったくかけはなれたユニ-クな造形の数々、しかも、それらがまるで動物園や遊園地ででもあるかのように、島ごと、民族ごとに異なっているのです。

一体全体どのような理念と方法でこうした建築は実現できているのか?

そのような興味にかきたてられて私のながいインドネシア体験ははじまりました。当時、インドネシアの木造建築にかんする情報は非常に限られたものしかありませんでした。当のインドネシアにおいてさえ、建築学科の学生の興味は現代の建築生産に向かい、ボロブドゥ-ルなどの石造寺院をのぞけば(それすら考古学者の領分でしたが)自国の建築文化に対する関心は表層的なものにとどまっていました。

インドネシア建築史にかんする唯一の概説書に ”Kompendium Sejarah Arsitektur, 1978” がありました。著者の Djauhari Sumintardja 氏は公共事業省傘下の Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman(Research and Development Center of Settlements)にいて、機関誌 ”Masalah Bangunan” (建築問題)誌上で各民族の特徴的な伝統家屋にかんする建築学的な調査報告を連載していました (*2)。

また、公共事業省とならんで教育文科省は Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (Project of the Inventorization and Management of Cultural Value) の一環として伝統家屋の記録にも取り組みつつありました。このプロジェクトの成果は、残念ながら建築学的な疑問に答えるものではありませんでしたが、独立後40年たって、ようやく各州ごとに伝統家屋の様式が報告書としてまとめられた意義は大きなものでした (*3)。

海外に目を転じると、この地域の家屋は人類学者にとっても重要なフィ-ルドになっていました。Clark Cunningham “Order in the Atoni House, 1964” や同論文を再録した Rodney Needham 編の ”RIGHT AND LEFT: ESSAYS ON DUAL SYMBOLIC CLASSIFICATION, 1973”、さらに James J.Fox 編の ”THE FLOW OF LIFE: ESSAYS ON EASTERN INDONESIA, 1980” など、この地域の家屋はいわば象徴論研究のホットな話題の中心にありました (*4)。

いっぽう建築学の領域では、Gaudenz Domenig の ”TEKTONIK IM PRIMITIVEN DACHBAU (1980)” が、インドネシアをふくむオ-ストロネシア語族や先史時代の日本までも対象に建築文化論を展開していました。この本のおかげで、日本の建築研究者のあいだにも広大なオ-ストロネシア世界への関心が開かれることになりました (*5)。

Jacques Dumarcay の ”THE HOUSE IN SOUTH-EAST ASIA, 1987” や人類学者 Roxana Waterson の ”THE LIVING HOUSE: AN ANTHROPOLOGY OF ARCHITECTURE IN SOUTH-EAST ASIA, 1989” が世に出るのはまだ後のことです (*6)。

1985年に私がジャカルタのハリム旧国際空港に舞い降りたときの状況は以上のようなものでした。

私が用意してきた話題は2つあります。

1番目はインドネシアの多様な木造建築の歴史をどのように理解するかというひとつの試論です。

そして、2番目はインドネシアの建築文化財が直面する2つの危機についてです。

「建築雑誌」昭和17年9月号より (*1)

カロ・バタク族最大の家(Kabandjahe) 20室を擁し約100人住んでいる。

Adat house (メナンカバウ博物館)(Padang pandjang)

トバ・バタク族の家

バリ島北部の穀物倉

1.インドネシアの木造建築史を考えるひとつの試論

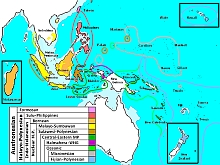

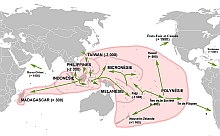

この試論をはじめるにあたって、オ-ストロネシア語族の建築について考えておかねばなりません。オ-ストロネシア語族は、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシアとインドネシア、フィリピン等の島嶼域、さらに大陸の一部に分布しています。東はイ-スタ-島、北はハワイ、南はニュ-ジ-ランド、西はマダガスカルまで。日本はオ-ストロネシア語族ではないし民族的にも違いますが、歴史的にこの文化圏の一部と考えてよい時期があります。

ポリネシアでは家屋のことをファレ Fare と言います。フィリピンはファレの圏内ですし、インドネシアでは公共建築をバレ bale と呼ぶ地域が多いです。一方で、ミクロネシアでは家屋のことをイム Imu と呼んでいます。これは多分、マレ-語のルマ- Rumah に繋がる言葉で、家族や家屋を意味するスンバ Sumba 島のウマ Uma とか、サブ Savu 島のアム Amu とか、バタック Batak のルマ Rumah やニアス島のオモ Omo などはみな同じ系統だと思われます。

オ-ストロネシア語族は今からおよそ5000年前に移動を開始したとされています。近年の考古学や言語年代学の研究成果に基づくと、その出発点は台湾ということになっています (*7)。この議論を信じるか否かはともかく、オ-ストロネシア語族の建築について考えるにあたり、3つのポイントを押さえておく必要があります。

3つのポイントの1つめは、オ-ストロネシア語族の移動がはじまるとされる5000年前に、彼等はどんな建物を持って移動して行ったのかということ。2つめは、インドネシアで現在見られる高床住居はどうやって広まったのか。そして3つめは、高床住居が広まる以前の建物はどうだったのかです。

最初の質問の答えになりますが、現在の分布から考えても彼らは高床住居を持っていなかったようです。だから今インドネシアにたくさんある高床住居はどこから来たのかが2番めの疑問になりますし、ならば、オ-ストロネシア語族がやってくる以前には元々どういう家があったのかが3つめの疑問となります。

1-1 オ-ストロネシア語族の建築

まず、オ-ストロネシア語族が移動をはじめた段階でどんな建物を持っていたのでしょうか?

ポリネシアやミクロネシアの家屋をみると、パラオ Palau 島などの例外はありますが、一般に高床住居はありません。そのかわりに、建物全体が石積みの基壇の上に建っています。オ-ストロネシア語族の出発地とされる台湾でも、原住民の多くが家屋の周囲に石積みで基壇や壁を築いています (*8)。

ポリネシアの東の果てマルケサス Marquesas 島の家屋の図面を見ると、家屋の両端にある棟持柱が屋根の棟木をささえ、この棟木に地上から直接垂木を差し掛けて屋根だけの建築を作っていることがわかります。入口のある側だけは柱を立てて壁をもうけていますが、床構造らしきものはありません。

ミクロネシアのヤップ島の家屋の建築構造はもうすこし明快です。ここでも棟持柱が屋根の棟を支える点は一緒ですが、建物の横架材はすべて地上から掘立てにした個別の支柱で受けています。それぞれの柱の役割はきわめて単純で、礎石の上にラ-メン構造の軸組を立ち上げるような発想はまだありません。一見巨大な船形屋根を形づくっているのは、後世にドンソン文化の影響をうけているからでしょうか。高床構造はないかわりに石積みの基壇の上に建物は建っています。

こうした構造理念が基本的にオ-ストロネシア語族が移動の際にもっていた家だと私は考えています。

1-2 高床の波及

そうだとすると、インドネシアに今見られる、高床の家屋はどうやってできたのでしょうか (*15)。

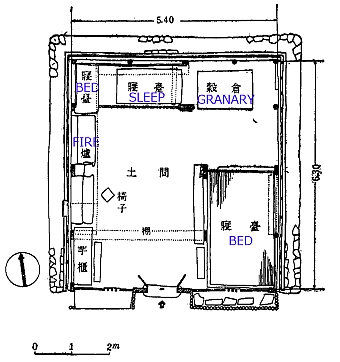

ルソン島のボントック Bontok という民族の例ですが、彼らは高床でなく土間の上に住んでいます。入口をはいって右手に米つき場や囲炉裏があり、左手にはベンチが築かれています。突き当たりに壁で囲われた小部屋があります。ここは寝床で、土の上に草を敷いて直接寝ています。寝床の横に板を組み合わせた大きな穀倉があり、稲米を収納しています。こうした平面形状だけ見れば、ボントックの家屋は台湾の原住民の家屋とよく似ています。

彼らの生活は高床ではありませんが、おもしろいことに家屋 Farey は高床住居に由来するのです。屋内中央に4本柱の高倉構造があります。家屋の建設過程を見ていると、途中でこの高床構造が出現していることがわかります。高倉といっても稲米を仕舞うわけではなく、稲米の収穫後に家の主人が高床の上にのぼり、炉に火をおこしてニワトリの供犠を行うのです。

2012KojiSato.gif)

Maligcong, Mountain Province, Luzon, Philippines

ボントック族の隣に、イフガオ Ifugao という民族がいます。世界遺産になった棚田で有名なところです。彼らは、ボントックの家屋では屋内にあった4本柱の高倉そのものを家屋 Bale に転用して住んでいます。おそらく高床住居は、水稲稲作と共に米倉としてこの地域に入ってきて、その米倉を住宅にも利用したのでしょう。水稲耕作が伝わらなかった台湾原住民のもとにこの種の高床住居が存在しないことも、その仮定を裏付けるものです。

2012KojiSato.gif)

Banaue, Ifugao Province, Luzon, Philippines

しかしボントックは伝統的な生活慣習が根強くて、結局、高床を住居には利用せずに、その床下に住んでいるわけです。これは高床住居が伝わってゆく過程を物語るとても面白い例です。インドネシアにも似たような例がいくつかあります。

ルソン島イフガオ (1982)

南東マルクのレティ Leti 島の人たちも地上で暮らしていますが、家屋 Rumeh の屋内にはいってみると、とても様式的な高床構造が作られていることがわかります。桁行、梁行方向に板を交互に組み合わせて板校倉風に高床を作る点はボントックと同じです。

2012KojiSato.gif)

Desa Tutukey,Kec. Pulau-Pulau Letimoa Lakor, Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku, Indonesia (1986)

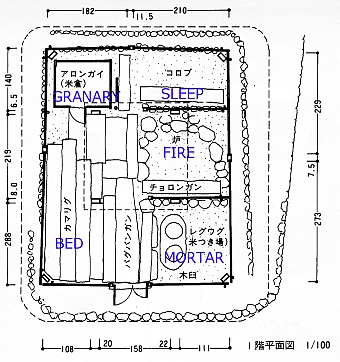

屋根裏は日常的な生活の場ではなく、結婚式などの儀礼に際して使います。そして、家族が亡くなると、死んだ人を象った小さな木彫を作って屋根裏の妻側にある棚の上に置きます。レティ島の祖先像はオ-ストロネシア世界に広く見られる蹲踞モチ-フのひとつで、ルソン島のイフガオにも同じような像があります。イフガオではこの像は稲の神様を象ったもので、米の収穫の後には、この神像の顔に米で作った餅を塗り酒をかける儀式をおこないます。

私の調査した1986年には、レティ島にも何棟か伝統家屋が残っていました。その構造の変遷を追ってゆくと、複雑な高床構造が次第に簡略化されて、最後にはただの天井裏になってしまう過程がよくわかります。この変遷の最終局面だけが残されていたら、レティ島の家屋の起源が高倉にあったという痕跡はもうありません。これでは建築構造からその歴史の深さを読み取ることもできなくなってしまいます。

①高床構造の変遷:原型

②高床構造の変遷:支柱の省略と棟持柱の分離

③高床構造の変遷:棟持柱の省略

④高床構造の変遷:高床から天井裏へ

もっと卑近な例はバリ島にもあります。バリ島では聖山グヌン・アグンを中心にして、カジャ "kaja" (山・陸の方位)とクロッド "kelod" (海の方位)の相対的な方位に基づいてバリ人の世界観が形成されていることはよく知られています。聖山に向かうカジャは生にかかわり、反対にクロッドは死にかかわる方位とされ、集落や家屋の配置はすべてこの方位に従って決められています。

集落の中央通りにある米倉ジネン、トゥガナン村

バレ・テンガ- 屋根裏への入口がみえる

先住民であるバリ・アガ Bali Aga の村とされるトゥガナン Tenganan でもこうした方位軸はまもられています。集落の中央をはしる通路の中に共同の米倉ジネン Jineng があります。それでは個人の米はどうしているのでしょう?各家の屋敷地の中にバレ・テンガ- Bale Tengah (中心建物)という儀礼の際に使う建物があります。その建物の屋根裏が米の収蔵庫になっているのです。言葉を変えると、彼らは米倉の下に住んでいるとも言えます。

2012KojiSato.gif)

"Bale Buga (house for ritual), Bale Tengah (house for initiation), Meten (bed room), Paon (kitchen)"

Tenganan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali, Indonesia (1985)

ロンボック島のササック Sasak 族も例外的に高床居住をしない民族として知られています。彼らは斜面を利用した土壇の上に家屋 bale を建てて住んでいます。

2012KojiSato.gif)

ところが、ロンボック島の北東部のバヤン Bayan 地方では、土間に住んではいても、屋内にイナン・バレ Inan Bale(バレの中心)という名の高床構造の物置があります。イスラム化の影響でしょうか、この高床空間に儀礼的な意味合いはすでになく、他の地方では失われてしまいましたが、ササックの家屋も高倉構造から発展したことを暗示するのではないかと私は考えています。

ササック家屋の屋内 Dalam Bale,Sembalun (1986)

家屋屋内にのこる Inan Bale,Bayan (2013)

2018KojiSato.gif)

高倉を利用するもっと簡単な方法は、米倉そのものに住んでしまうことです。ルソン島のイフガオ族とおなじ事例がインドネシアにもあります。スンバワ島のドンゴ Donggo の家屋 Uma がそれで、高床を支える柱の上には鼠返しがあって本来は米倉だったことがわかります。住居空間の奥の一画がいまも米倉として残されています。

2012KojiSato.gif)

Sangari, Desa Mbawa, Kec. Donggo, Kab. Bima, NTB (1985, 1986)

ここで、高倉から多様な高床建築がどのように発展したかをしめす事例をいくつか紹介しておきましょう。

アロ-ル Alor 島の家屋 Fala はドンゴと同様に四本柱にのった高倉を転用したものです。ただし、アロ-ル島では高倉の下に高床のテラスがもうけられていて、男たちは日常生活をもっぱら高倉下のこのテラスですごします。そのために、テラスには男専用の炉が据えられています。本来の調理用の炉は高倉の内部にあって、女性と子供たちは真っ暗な高倉の空間で寝起きするのです。アロ-ル島でモコとよばれる銅鼓などの聖なる器物類が高倉の屋根裏に保管されています。

2012KojiSato.gif)

Takpala, Desa Lembur Barat, Kec. Alor Tengah Utara, Kab.Alor, NTT (2013)

アロ-ル島でみた高倉下のテラスから発展した高床住居の形式をスンバ島で見ることができます。

スンバ島の家屋 Uma は屋根の中央部が突き出した独特の尖り屋根構造で知られています。この尖り屋根のなかにマラプ marapu と呼ばれる祖先神が祀られ、氏族を表象する祖先伝来の家宝が安置されているのです。この尖り屋根を支えているのが家屋中央に立つ神聖な4本柱です。スンバ島西部地方では、これらの柱の柱頭にはかならず鼠返しがはめられているので、屋根裏部分は高倉に由来する構造とわかります。ということは、その下にある人間の居住空間は高倉の下に設けた高床のテラスに由来するということです。

2012KojiSato.gif)

Desa Wunga, Kec.Hahar, Kab.Sumba Timur, NTT (1987)

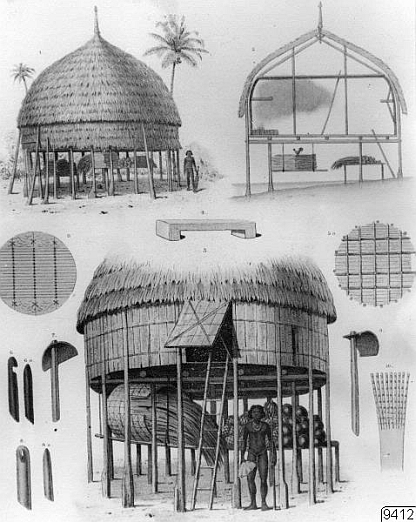

似たような例を、まったく異なる家屋様式でも指摘することができます。スマトラ島のトバ・バタック Toba Batak 族のような巨大な船型屋根の家屋 Ruma も、その建築構造を調べれば、高倉 Sopo のテラスが発展したものとわかります。

2012KojiSato.gif)

2012KojiSato.gif)

最後にジャワの家屋 Omah についても述べておきましょう。ジャワの家屋は今は高床ではありません。その建築は象徴的にふたつの建物が合体した形式で、壁のない吹き放ちのホ-ルであるプンドポ Pendopo とその背後にある母屋のダレム Dalem からなっています。プンドポは4本の神聖な柱ソコ・グル soko guru で支えられた尖り屋根の建築です。ダレムの屋内にはやはり4本柱で支えられた空間があり、その奥に位置する中央の部屋をクロボンガン Krobongan と言って、稲の女神デウィ・スリ Dewi Sri が祀られています。主婦はデウィ・スリに対する供物を欠かしてはならない習わしでした。この部屋にはうずたかく枕の積まれたベッドが置かれ、人形をはじめとする器物が儀礼的に設えられています。結婚式に際して、新郎新婦はこの部屋の前に腰掛けて祭祀をおこないます。ダレムが私的で女性的な性格をもつのに対して、プンドポは接客のための公的な空間で、祖先祭祀にかかわる男性的性格をもつと考えられています。

男性を象徴する空間 Pendopo

女性を象徴する空間 Dalem

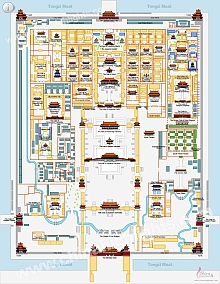

インドネシアの高床住居にかんするこれまでの議論をふまえるなら、ジャワの家屋の原型が高倉であったと言っても暴論にはならないでしょう。高床の軸組上にあった米倉本体が平行に移動してクロボンガンになり、集会にも使われる高倉下の空間がプンドポとして残されたと考えるとわかりやすい。このときジャワの家屋では象徴的に男女の分離がおきたのです。インドネシアの高床住居には垂直方向のシンボリズム(高床下/高床上/屋根裏)があると指摘されています。ところが、ジャワではそれが水平方向に変化しています。水平方向にシンボリズムを重ねる建築の代表は中国にありますから、あるいはなんらかの影響があったのかもしれません。

2012KojiSato.gif)

高倉はもちろん日本にも伝わっています。南西諸島では最近まで高倉が利用されていました。

奄美大島 (1999)

与論島 (1999)

沖永良部島 (1999)

沖縄 (1999)

12世紀とされる中尊寺金字経見返絵には板校倉式の高倉が描かれていますし、朝鮮半島では高句麗時代、4~5世紀のものとされる八清里古墳の壁画におなじ構造の高倉が見えます。

中尊寺金字経見返絵 c12c

八清里古墳 4-5c

こうした建築様式はかなり北の地方まで伝わっていたのでしょう。それは当然ながら水稲耕作の普及にともなうものです。インドネシアでいつ水稲耕作がはじまったのかは明確ではありませんが、日本では高倉の登場する紀元前3世紀頃とされてきました(近年は水稲耕作の開始自体を700年ほど早める議論が多い)。大きな時代差はないものと思われます。

1-3 船のシンボリズム

インドネシアの木造家屋を特徴づける船のような形の屋根はおよそ次のような信仰を背景にしています。

祖先はとおく西方にある故地から船でやってきた。だから、死者の魂はふたたび船に乗せられて西方(川下)の故地にかえってゆく。

こうした観念のもとで、家屋は祖先の乗り物であった船のアナロジ-であり、そして、棺桶はまさに死者を乗せるための船そのものなのです。

大陸で発見された紀元前数世紀に遡る青銅製の貯貝器や銅鼓に、船のような屋根をのせた建築が表現されています。

貯貝器の上を飾る高床建物:人頭祭の光景

(雲南石寨山出土) BC2-1c

銅鐸の鼓面に描かれた高床建物

(ベトナム、ホアンハ出土) BC3c?

この考古学的発見がインドネシア的な家屋の出自に解釈の糸口をあたえたことは間違いありません。青銅文化を携えた祖先の一団が(船形屋根の建物と一緒に?)ベトナムや南中国の故地から船に乗ってやってきた!? (*19)

ドンソン文化の銅鼓に描かれた建物とそっくりな家屋がスラウェシ島のトラジャにあります。トラジャの集落は、祖先の家とも言われる家屋のトンコナン Tongkonan と米倉のアラン Alang が平行に並ぶうつくしい景観をもっています。他のオ-ストロネシア語族の社会と同様、トラジャにも南北という方位軸はありません。そのかわりに、生の方向である川上と死の方向である川下の方位軸にしたがって集落は配置されます。祖先がやってきたときの乗り物であるトンコナンは川上に向かって建ち、反対に米倉のアランは川下を向いて建てられます。そのためにアランは葬儀の過程で死と関連づけられるのです。

2012KojiSato.gif)

Sa'dan Sangkombong, Kec. Sa'dan, Sulawesi Selatan (1991)

トラジャとならんで船形屋根の代表とされるのがスマトラ島のトバ・バタック Batak Toba です。船のような形の家屋ルマ Ruma と米倉ソポ Sopo が向き合って並ぶ集落は壮観です。

船との関連を指摘されることは少ないですが、屋根の形におなじような志向をもつ建物はほかにもスマトラにあります。パセマ- Pasemah (Besemah)、ミナンカバウ Manangkabau 、アチェ Aceh などがそれです。

2012KojiSato.gif)

Limo Kaum, Batusangkar, Sumatra Barat (1990/2011)

2012KojiSato.gif)

Indrapuri, Kec. Indrapuri, Kab.Aceh Besar, Aceh, (1990)

もっとも、船のシンボリズムの観念がひろくうけいれられているのは東インドネシアです。

サヴ島の家屋 Ammu は船をひっくり返した形と言われています。家屋はつねに棟を東西に向け、船首側に男の入口、船尾側に女の入口があります。船尾側の女の領域の上には屋根裏部屋があって、一家の主婦だけがこの屋根裏に登る資格をもつのです。モロコシの収穫後におこなわれる収穫祭では、収穫物の一部で粽をつくり、船に乗せて西方に流してやります。同時に屋根裏にある柱のたもとにも粽を供えます。農作物も、人間も、帰って行く故地は一緒なのです。

2012KojiSato.gif)

Desa Limaggu, Kec. Savu Timur, Kab. Kupang, NTT (1987)

ティモ-ル島の山中に住むブナック Bunaq 族の家屋 Deu は壁面全体に乳房と迷路のみごとな彫刻をかざる高床建築ですが、二本の棟持柱、男性的な「海の柱」と女性的な「火の柱」によって支えられた船に喩えられています。

2012KojiSato.gif)

Desa Ekin, Kec.Lamaknen, Kab.Belu, NTT (1987)

船のシンボリズムはフロ-レス島のリオ Lio 族の家屋 Sao やロティ島の家屋 Uma などでも指摘されています。

2012KojiSato.gif)

Koanara, Kec. Wolowaru (Kelimutu), Kab. Ende, NTT (1986)

2012KojiSato.gif)

Sunsa, Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao, NTT (1987)

古墳時代の日本にも巨大な船形屋根の建築表現がみられます。古墳に並べ置かれた家形埴輪の多くは外に転んだ巨大な破風をもつ船型屋根の建物です。同様の建築表現は有名な家屋文鏡にも彫り出されています。その出現時期は3世紀から6世紀とされています。

埴輪家

(宮崎県西都原古墳出土)5c

家屋文鏡

(奈良県佐味田宝塚古墳出土)4c

銅鐸に描かれた高床建物

(伝香川県出土)BC2c

銅鐸に描かれた高床建物をこれに含めると紀元前2世紀頃まで遡りますが、いずれにせよ、数世紀におよぶ熱狂時代を除けば、その後の日本建築にこうした船形屋根があらわれることはありませんでした。ドンソン文化の波及状況からみて、インドネシアにおける船形屋根の出現も日本とあまりかわらない時代におこなわれたと私は考えています。

1-4 先オ-ストロネシア世界

最後にオ-ストロネシア語族がインドネシアにやってくる以前、この土地の先住民たちはどういう家に住んでいたのかを考えておきましょう。

ひとつの可能性は丸い家です。この地域全体を見わたすと、東のはずれニュ-ギニアや西のはずれアンダマン、ニコバル諸島に丸い家があることは暗示的です。スマトラ西方のエンガノ島に20世紀初頭まであった鳥の巣のような高床家屋 Yuba Kakadie もそうした先オ-ストネシア的な建築様式を伝えています。

オ-ストロネシア語族の集落では、いわゆる居住のための家屋のほかに特殊な用途の集会所をもつ例が多くあります。一般の家屋が女性の居場所になることから、こうした集会所は未婚男子の若者宿になったり、村の寄り合いや首狩りなどの祭祀の空間として使われるのです。集落全体があつまって共同で住むロングハウスが一般的なボルネオでも、ビダユ-族のもとには首狩りした首級を保管するための円形の儀礼建物 Bori Baruk がありました (*24)。

ビダユ-族の頭蓋の家/男性集会所 Bori Baruk

同屋内 (1992)

2012KojiSato.gif)

Opar, Bau District, Kuching Division, Sarawak, Malaysia (1992)

ティモ-ル島のアトニ Atoni 族の家屋 Ume もまた円錐形をした小さな建物です。高倉とおなじ4本柱の軸組構造をもちますが、アトニの家屋は土間式です。家屋のほかに、王族(首長)は巨大な蜂窩状屋根を載せた高倉の米倉 Lopo をもっていました。ロポは石積みの高い基壇の上に建つ公共建築で、床下は集会場を兼ねていました。インドネシアの他の地域と同様に、おそらくウメはロポの構造を借用したのでしょう。アトニの村には家屋とおなじ円錐形をした儀礼家屋 Ume Leu があります。ウメ・レウは4本柱構造でなく、中央に立つ一本柱で建物を支えています。この一本柱は神聖で、石積みの基壇に立ち、祖先ののこしたさまざまな聖具がかけられています。高倉の構造を受け入れる以前の建築構造が儀礼家屋のかたちで残されているのでしょう。

アトニ族の儀礼家屋 ume leu

ティモール島 (1987)

アトニ族の穀倉 lopo

ティモール島 (1987)

2012KojiSato.gif)

Kefamenanu Selatan, Miomaffo Timur, TTU, NTT (1987)

2012KojiSato.gif)

Oeleu, Amanuban Tengah, TTS, NTT (1987)

同じティモ-ル島のブナック Bunaq 族の家屋 Deu も丸い家の痕跡をとどめていますし(前掲)、ほかにもフロ-レス島のマンガライ族の円形家屋 Mbaru やニアス島北部地方の家屋 Omo などもこのなかに含めてよいでしょう。

2012KojiSato.gif)

Waerebo, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, NTT (1986)

2012KojiSato.gif)

Helefanikha, Kec. Gidö, Kab. Nias (1990)

丸い家と並んで古い伝統を伝えるのはロングハウスです。ロングハウスは現代のアパ-トのような住居の形式で、東南アジア大陸部の山地民やボルネオ島など、強大な王権が発達せずに多様な民族がモザイク状に住んでいる土地ではごく一般的な居住スタイルでした (*26)。

ベトナム高地のオ-ストロネシア系やモン・クメ-ル系の民族は今もロングハウスを利用しています。オ-ストロネシア語族であるジャライ Jarai 族のもとには、ロングハウスのほかに巨大な屋根建築の男性集会所 Nha Rong があります。

2012KojiSato.gif)

ジャライ族のロングハウス

同屋内,ベトナム・ザライ省 (1997)

エデ族のロングハウス

同屋内,ベトナム・ダクラク省 (1994)

2012KojiSato.gif)

ボルネオ島では熱帯雨林の交通路である川沿いに各民族ごとに長大なロングハウスを建設していました。ロングハウス自体がひとつの村を形成しているのです。ボルネオは焼畑移動耕作をおこなうために、ロングハウス自体も数年から数十年単位で移動するのが常でした。ビダユ- Bidayuh 族のもとには、ロングハウスのほかに首狩した頭蓋骨を飾っておく円形の男性集会所 Bori Baruk があったことはすでに述べました。

イバン族のロングハウス

同屋内,マレ-シア・サラワク州 (1992)

ルングス族のロングハウス

同屋内,マレ-シア・サバ州 (1993)

スマトラ西岸に位置するマンタウェイ Mentawai 諸島のシベルト Siberut 島にもロングハウス Uma といわれる家があります。シベルト島人はいまも採集狩猟民で、ウマは同じ氏族の数家族が帰属して共同で祭祀をおこなういわば社会の結節点になっているのです。

シベルト島の家屋-祭祀空間 Katengan Uma

生活空間 Paipai Uma (2013)

ロングハウスではありませんが、ニアス島南部の家屋 Omo はロングハウス時代の痕跡を残しているようですし、スマトラのガヨの家屋 Umah もバタックの家屋 Ruma も複数の家族が同居する一種の共同家屋と呼んでよいように思います。

南ニアスの家屋 (1990)

南ニアス:家屋同士をつなぐ屋内の扉

ガヨ族の家屋 (1990)

シマルングン・バタック族の家屋

2012KojiSato.gif)

Cingkes, Kec. Dolok Silau, Kab. Simalungun, Sumatra Utara (1990)

2.インドネシアの建築文化財が直面するふたつの危機

危機のひとつは、近代化や観光化によって文化財が破壊されてゆくという世界中で同時進行する問題です。これについては、あらためて述べる必要はないでしょう。そして、ふたつめの危機は、修復という名のもとに、同じように文化財の破壊とねつ造が起こっているという問題です。修復は文化財の価値を維持する目的で行われますが、しばしばインドネシアでは修復によって逆に文化財としてのオ-センティシティが失われてしまうのです。いくつか事例を紹介しましょう。

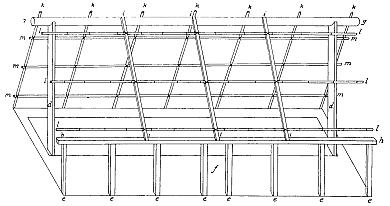

2-1 スンバワ島の王宮 Dalam Loka

スンバワ島には1885年建設の王宮 Dalam Loka がありました。99本の柱に載った珍しい連棟の高床建築で、2001~2011?年に日本の技術協力をうけて修復されています。しかし、この建物は1980~85年に一度解体修理を経験しています。

ダラム・ロカ王宮,スンバワ・ブッサ-ル (1985)

同左 (2013)

当時の修復後の写真を見ればわかりますが、柱と扉だけが古材で、あとは全て修復の際に変えられてしまっています。もはや外観を残すのみで、この建物を生みだした高度な大工技術を感じることは出来なくなっていました。

ダラム・ロカ王宮修復後の屋内 (1985)

同左 (1985)

日本の文化庁がどういう経緯でこの建物を修復の対象に選んだのか私は知りません。日本の文化財保存では古材をできるだけ残すよう配慮しますが、たしかに、2012年の修復では、わずかに残っていた彫刻のある梁はできるだけ新材を継いで維持するようにしています。貴重な文化財であれば技術協力も無駄ではなかったことになります。

ダラム・ロカ王宮修復後の屋内 (2013)

同左 (2013)

日本には1000年以上前に建てられた木造建築が現存します。たとえば、法隆寺は607年の創建と伝えられていますが、修理を経験せずに放置されていままで残ってきたわけではありません。最古の建物である五重塔は、幾度かの修理の結果、20%程度しか当初の木材は残っていません。それでもオ-センティシティを失わないのは、これまでの修理の記録がのこり、元の構造にできるだけ忠実に修理がおこなわれてきた結果です。

それに対して、スンバワ島の王宮の原型を知ることはもはやできません。観光資源ではあるかもしれませんが、1985年の修復の段階で、既に古い技術や構造がどうだったかを知ることは困難になっているからです。

2-2 フロ-レス島中部のンガダ Ngada

東インドネシアのフロ-レス島中部にンガダ Ngada という民族がいます。なかでもベナ Bena 村はンガダを代表する観光村で、1980年代に集落単位で州政府による保存の指定を受けています。集落内にはドルメンや立石など巨石記念物が散在し、様々な儀礼的施設も完備しているので、ンガダの文化を知る上でも格好の集落といえます。

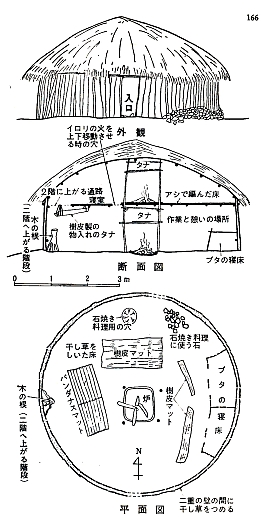

家屋 Sao の中心は木の板壁で囲われた小さな空間です。この小部屋のなかに囲炉裏をもうけていますが、インドネシアの家屋の一般的特徴として、暗く狭い家の中心部分には窓というものがありません。入口の外には二重のベランダが取りつき、日常的な生活の場になっています。

2012KojiSato.gif)

Bena, Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere, Kab.Ngada, NTT (1986)

さて、集落保存のための援助を受けて、いったいどういうことが起きたのか、1986年と2013年のふたつの写真を比べてみましょう。修復後にはどの家も屋根の棟が高くあがっていることがわかります。屋根が高くなれば、材料のチガヤ alang alang が余計に必要になります。周辺の山野で調達できなければ、当然どこかで購入せねばならないので、伝統的には経済原則(格式)にしたがって屋根は一定の高さにおさまるものです。一方、棟があがって屋根の勾配が急になれば、当然雨漏りの可能性も少なくなり、屋根も長持ちするようになります。これは歓迎すべき変化でしょうか?

ベナ村,ンガダ (1986)

ベナ村,ンガダ (2013)

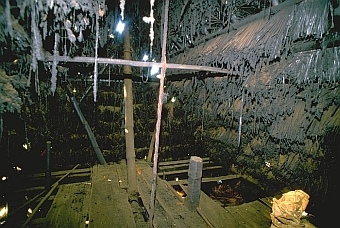

問題は別なところにあります。ンガダの小屋裏は他のどこにもない独特の雰囲気をもっていました。その原因は屋根のチガヤの葺き方にあります。垂木に横桟をわたして屋根の骨組みをつくるところまでは一緒なのですが、ンガダでは横桟にチガヤの束を折り返して挟んでいくだけなのです。そのため、屋内から見るとチガヤの先端が全部毛羽立った状態になっています。その毛先に囲炉裏から出る煤や蜘蛛の巣がからまって、真っ黒になった屋根裏にのぼるのはなかなか勇気のいる作業です。そのうえ、屋根が風で浮き上がらないようにするためなのか、壁の上にわたした大梁と棟木の中央を ijuk (サトウヤシの繊維)の太いロ-プでむすんで縛り上げているのです。ところが、屋根が高くなるとそうした工法が取れなくなります。いまは隣のスンバ島で見られるように、チガヤを筒状に束ねてから屋根の横桟にならべて固定していきます。その結果、小屋裏を見上げても仕上がりはきれいです。

ンガダ本来の屋根裏 (1986)

ンガダ現在の屋根裏 (2013)

この変化は文化財としての価値をどこに求めるのかという問題にかかわってきます。すくなくとも、私のような建築を専門にしてきた者の目からみると、ンガダにしかなかった独特の屋根の葺き方がインドネシアから消えてしまったことになります。

2-3 フロ-レス島西部のマンガライ Manggarai

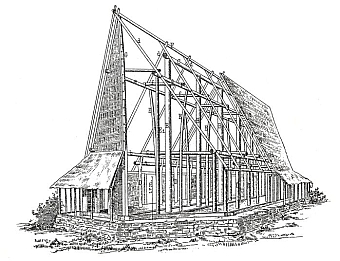

次はマンガライ Manggarai という、ンガダとおなじフロ-レス島の西部にいる民族の事例です。マンガライには巨大な円錐形の家屋があることがオランダ時代の記録から知られていました。しかし、マンガライの人びとはそうした自分たちの文化を恥ずかしいものと考えていたようです。私の調査した1986年には、唯一ワレボ- Waerebo 村にわずか4棟の円錐家屋 Mbaru が残るだけでした。

マンガライの家屋 Mbaru

同屋内中央の広間 (1986)

家屋外観から想像されるのと異なり、Mbaru は高床住居です。円形平面の外壁にそって8~10家族の住む個室が仕切られ、屋内の中央には家族数分の炉石の置かれた囲炉裏があります。囲炉裏の脇から屋根の頂部にのびる一本の中心柱が立ちあがり、屋根裏にのぼる梯子がそこにかけられています。巨大な屋根裏空間は3層になって、収穫されたト-モロコシが保管されています。

2012KojiSato.gif)

Waerebo, Kec. Satar Mese, Kab. Manggarai, NTT (1986) (再掲)

以上が1986年の状況です。現在、航空写真をみると4棟しかなかった Mbaru は7棟になっているようです。マンガライ県知事が自分の県の文化財を残そうというので、この数年間に、インドネシア大学などの協力で、Mbaru の復原がすすめられたそうです。その経緯を記録した展覧会もおこなわれ、本としても出版されて、多分ユネスコから賞をもらっているはずですね。

ワレボ-村,マンガライ (1986)

ツア-の宣伝~www.floresexotictours.id

もともとこの村の社会は家屋 Mbaru が外婚単位となって、家同士で嫁のやり取りをしていました。こうした婚姻規制が復原家屋でどうなっているのかは知りません。たしかに、観光化を利用した文化財の保全という面では、評価すべき事例かもしれません。問題はアカデミズムのかかわり方にあります。

出版された本の中には建築儀礼についての詳細な報告もあります。しかし、公開された記録写真は目を疑うものでした。いったいなぜマンガライの人々が儀礼にさいしてみなブランコン blangkon のようなバティックの頭巾を被っているのでしょう? 彼らの多くはキリスト教徒です。伝統的な家屋の建設では、豚や鶏を屠殺して、中心の柱を立てる時にはその血を柱の足元に注ぐという儀礼をしていたはずです。少なくとも私が調査した1986年にはそうでした。しかし、この報告書には鶏を供犠する写真はあっても、豚はまったく登場しません。おそらく豚を供犠して共食するということを、ジャワの協力者たちは好まなかったか、さもなくば村人が遠慮したのでしょう。

これは伝統文化の記録というよりも、私にはインドネシア中で起きているジャワによる地方文化の植民地化を象徴する事件にみえます。

マンガライには、ワレボ-のほかにトド Todo というかつて王族が住んでいた村があります。1986年には伝統的な円錐家屋は失われた後でしたが、1992年にスイスの財団が援助をして王の家を再建しました。今でもこの再建家屋を見ることができます。2013年に再訪した際、その家に入るためにはバティックのサロンを着用せねばならないと言われました。ワレボ-の観光化が生み出したまったくあたらしい「創られた伝統」のひとつです。

文化財の商業利用にばかり注意が行って、伝統の価値を甘く見すぎているように思います。伝統家屋が長い年月を経てどうやって現在私たちの目の前にあるのか、祖先のやってきたことに対する敬意が少しでもあるなら、こんなバカげたことはおきないはずです。

"Pesan dari Wae Rebo - kelahiran kembali arsitektur Nusantara : sebuah pelajaran dari masa lalu untuk masa depan", 2010(ワレボ-からの伝言 - ヌサンタラ建築の再生:将来に向けた過去からの教え)

2-4 チャンディ・プランバナン Candi Prambanan

最後にすこし異なる事例を紹介します。チャンディ・プランバナン Candi Prambanan は、壁面のレリ-フのなかには建築を描くものがたくさんあります。そのため建築史研究にとって非常に重要な寺院です。

チャンディ・プランバナン~チャンディ・ウィスヌのレリ-フ(1985年撮影)

レリ-フに描かれた家屋の特徴を簡単に説明しておきます。屋根の妻が外に傾いて船の形をしているため、船のシンボリズムの歴史的な指標とされることがあります。後代のレリ-フとちがい、屋根には何も模様が描かれていないので、おそらく草葺きだったと思われます。建築的には高床住居であり、母屋の側面にベランダ selambi の取り付いた形式をしています。構造をみると、高床を支える柱の下には礎石があること、柱と床桁のあいだに斜めの方杖があること、そして柱を繋ぐ横材が柱を貫通した貫になっていること、などの特徴があります。木造建築としてすでに完成した技術のあることがわかります。

似たような建築図はチャンディ・ボルブドゥ-ルやプランバナンの他のレリ-フにも描かれていて、ほぼ同じ特徴をもっていますから、おそらく7~9世紀のジャワ島の家屋を表現したものであろうと推測できます。

チャンディ・ボロブドゥ-ル 8-9C

チャンディ・プランバナン 9-10C

インドネシア史の一般的理解に従えば、その後政治の中心は中部ジャワから東ジャワに移ったことになっています。東ジャワにもチャンディがたくさん建てられていますが、そのレリ-フにはかなり大きな違いが見られます。プランバナンでは船形の切妻屋根でしたが、東ジャワのチャンディに描かれた建物の多くは寄棟や宝形屋根になります。屋根には鱗状の模様が描かれていて、これは瓦か板葺き sirap の表現と思われます。高床もずっと低くなって、小さな低いベランダ状の高床に人物の腰かけた姿が描かれています。柱の足下に礎石はありますが、さらに下に基壇が作られています。

チャンディ・ジャゴ 13-14C

こうしてチャンディのレリ-フを通して、インドネシアの木造建築史の大きな流れを知ることができます。ひとつだけ面白い事例を追加しておきましょう。クディリ Kediri の近郊にあるスロマングレン洞窟 Gua Selomangleng にある壁画です。この洞窟は、地理的にも中部ジャワから東ジャワに政治拠点が移動する過渡期、10~11世紀頃の建設と考えられています。描かれた建物も、ちょうど両時代の特徴をそなえています。高床は高く、後代には失われた床を支える方杖もあります。屋根も船形のままですが、ここではすでに鱗状の模様が登場しています。

スロマングレン洞窟レリ-フ

スロマングレン洞窟,クディリ c.10-11C(1985年撮影)

さて、歴史に不思議はつきものですが、チャンディ・プランバナンのレリ-フのなかにひとつだけ屋根に瓦のような線を描くものがありました。プランバナンにもボルブドゥ-ルにも屋根に瓦を描くレリ-フはひとつもありません。では、この事例をもって瓦の利用時期を早めるべきでしょうか?

×チャンディ・プランバナン

○チャンディ・プランバナン

よくレリ-フを見ると、このレリ-フだけ屋根の線も稚拙です。間違いなく後世の悪戯と思われます。おそらく、修復の際に職人には見えない線が見えていたのでしょう。文化財の修復にあたってしっかりとした管理をするのは当然のことですが、細部まで手が回らないのが現実かも知れません。しかし、こうした行為を看過すれば、インドネシアの歴史はどのようにもつくり変えられてしまうことになります。今ある現実がそうでないことを願うばかりです。

エピロ-グ

インドネシアに来て最初の調査を私はモルッカ諸島の小さな島でおこないました。インドネシアの伝統社会はどこでもそうですが、その島にも伝統的な文化を管掌しているアダット adat(慣習法)の組織がありました。アダットに従って村の催事を取り仕切ったり、罰則者を裁いたりするのが慣習会議の役割です。他方、その島の村長は、アダットとは別に中央政府から政治的な権限を委譲されていました。つまり、ひとつの島にふたつの政治的な権力構造が共存していたわけです。村長は教会の牧師も兼ねていましたから、インドネシア政府とキリスト教という、いわば外部の政治、宗教の権力を掌握する立場にありました。一方の慣習会議は伝統的な宗教、「ヒンドゥ-教」と彼らは呼んでいましたが、一種のアニミズムとアダットで村を動かそうとしていました。

ことあるごとにふたつの組織はぶつかっていました。例えば私のような外国人が島を調査する場合、中央政府からの書類を携えて行くわけですから、村長に面倒をみてもらうことになります。ところが、村長の指示で村の伝統家屋を調査しようとすると、慣習会議から拒否されてしまう。その類の問題がしばしば起きていました。

島の近代化について、私たちは、村長が近代化や島の開発を望んでいて、慣習会議側は伝統を維持しようとしている、と考えがちです。しかし、それほど話は簡単ではないのです。村長は観光化によって村の財源が豊かになることを望んでいました。それゆえ、観光資源としての伝統家屋をむしろ大切にしようとしていたのです。それに対して、慣習会議はアダットが永続することを望んでいました。そのために草葺きの屋根をトタンに変えたり、高床住居の基礎をコンクリ-トで作ることを厭わなかった。いや、むしろそのほうがアダットの耐久性は高まったのです。それに、家屋の素材や外観が変わっても、アダットに従って建設されるなら、つまり、しかるべき儀礼を踏まえ、祭祀にかかわる空間構成をまもって建設されているなら、それは慣習家屋 adat house(伝統家屋ではなく)と理解されていたからです。

伝統家屋をめぐるこうした政治状況はその島だけではなくインドネシアのあちこちで起きていることでしょう。われわれが「伝統家屋」や「文化財」と呼ぶときのオ-センティシティがどこにあるのかをもう一度吟味する必要があります。そして、文化財の保存や活用が現地の社会にどのような影響を及ぼし、何をもたらすのかをつねに自問しておく必要があるでしょう。

いま私はスマトラの西にあるニアス島で、島の伝統集落を保存するための活動をしています。とくに南ニアスのバウォマタルオ Bawömataluo 村は100棟を超す伝統家屋がのこる大集落です。この集落に来てまず驚くのは、行き来する住民の数が多いことです。伝統的な集落にはたいてい若者がいません。若者はみな伝統的生活を捨てて都市に出てしまい、村には老人しか残っていないことが多いのです。でもニアスの村では、集落内に人があふれ、普段通りの日常生活が営まれています。そこかしこで子どもたちの遊ぶ姿が見られます。これは他の土地の伝統的な集落ではありえないことです。

南ニアス、バウォマタルオ村 (2011)

南ニアス、オノホンドロ村 (2012)

インドネシアにはニアス島のほかに、スラウェシ島のトラジャやスンバ島など集落単位で伝統家屋ののこる地域があります。トラジャではいまも伝統的な家屋トンコナン Tongkonan の建設が続いています。トラジャは盛大な葬儀を行うことで知られていますが、裕福であれば、より高く、より勇壮なトンコナンを建てようとします。現在のトンコナンは住むための住宅というよりも氏族の権威の象徴という意味が大きいからです。ナンガラ Nanggala という村にあったトラジャを代表する伝統的トンコナンは、2005年にまったくあたらしいトンコナンに建て替えられてしまいました。いわば今でも彼らの伝統が生きているために、次々と古いトンコナンは壊れて、ますます屋根の反り返ったトンコナンが増え続けているわけです。

トラジャ、ナンガラ村 (1991)

同左 (2005)

いっぽうで、伝統的トンコナンの屋内は薄暗く、換気も不十分なために、子供たちにとって過酷な環境になってしまっています。その結果、トンコナンにも現代の生活に即した変化が起きています。屋内に囲炉裏があると煙が充満するので、囲炉裏を取り去って台所を外に移します。壁面に採光用の窓をつけ、元々狭かった入口を広げ、壁を高くするのです。

トラジャ、サダン村 (2005)

トラジャ、ケテケス村 (2005)

トラジャの問題は、伝統的な家屋を維持しようとしてもそこに若者は住みたがらない、という点にあります。実際に伝統的なトラジャの集落に行くと、あまり住人の姿がありません。たいていトンコナンがあっても、その後ろにバヌア Banua という普通の現代住宅を作って住人はそこに移り住んでいることが多いのです。

では、どうしてニアス島は伝統集落でありながら生活の息吹を感じることができるのでしょうか?その理由は簡単で、ニアスの伝統家屋が現代生活にも適した快適な居住空間であるからです。

南ニアス、バウォマタルオ村 (1990)

南ニアス、バウォマタルオ村 (2011)

一般にインドネシアでは伝統的な家屋には窓がありません。スンバ島では、家屋の屋根裏にマラプ marapu と言う祖先神の依代を祀っています。村のさまざまな活動、たとえば家屋の建設に際して、屋根裏のマラプに対する儀礼をおこない、マラプの反応を確かめてから次の作業にすすみます。まるで住人は屋根裏に住むマラプのご機嫌を伺いながら、マラプの家の下に間借りしている存在にすぎないようにみえます。本来、家屋は人間の生活のためにあるわけではないのかもしれません。真っ暗な閉ざされた空間は、そこに集う祖先のためにあるのでしょう。

西スンバ,プライゴリ村 (1987)

マラプに対する儀礼 東スンバ,ウンガ村 (2009)

保存という観点から考えると、トラジャのような家屋は実際に人が生活していないので保存は意外と簡単です。しかしニアスの集落では、人々が実際に生活しているため、家屋や集落を維持保存しようとすると、今の生活とどうやって折り合いをつけていくかが問題になります。現実に、ニアス島では現代生活を営むために台所や水浴場など、無数の改造が施されています。

この議論の帰着点は、文化財を保存する目的はいったい何か、というはじめの疑問に立ち返ります。文化財の保存は文化の保存でなければならないはずです。文化財を保存することによって、その集落から若者がいなくなるとしたら、たとえ伝統集落を全く新しくきれいに作り直したとしても、それを生みだした文化の担い手はいなくなります。結果として、集落を維持することもできなくなるでしょう。

洗濯物が敷き詰められた風景を拒否するのではなく、あるがままの村落生活の状況を見せるということ自体が、文化観光のテ-マになり得るはずです。誰も住民のいなくなった村を見学したり、博物館を見るのとは違う、文化財保存のあり方を模索できたらよいと思います。(2015-08-30)

南ニアス,バウォマタルオ村 (2012)

日本建築学会図書館デジタルア-カイブス

日本建築学会図書館デジタルア-カイブス

- 建築雑誌編集部 「大東亜建築グラフ(フィリッピン篇)」『建築雑誌』56-689, pp.1-16, 1942

- 建築雑誌編集部 「大東亜建築グラフ(マレ-、スマトラ、ジャワ、バリ篇)」『建築雑誌』56-690, pp.17-52, 1942

- 建築雑誌編集部 「大東亜建築グラフ(3)」『建築雑誌』57-694, pp.53-76, 1943

- SARGEANT, G. T. & Saleh, R. “TRADITIONAL BUILDINGS OF INDONESIA Vol.1: BATAK TOBA”, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan - U.N.Regional Housing Centre, Bandung, 41P, 1973

- SARGEANT, G. T. & Saleh, R. “TRADITIONAL BUILDINGS OF INDONESIA Vol.2: BATAK KARO”, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan - U.N.Regional Housing Centre, Bandung, 48P, 1973

- SARGEANT, G. T. & Saleh, R. “TRADITIONAL BUILDINGS OF INDONESIA Vol.3: BATAK SIMALUNGUN AND BATAK MANDAILING”, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan - U.N.Regional Housing Centre, Bandung, 51P, 1973

- SUMINTARDJA, Djauhari “KOMPENDIUM: SEJARAH ARSITEKTUR Jilid 1”, Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung, 217p, 1978

- SARGEANT, P. M. “Traditional Houses in Indonesia: Traditional Sundanese Badui-Area, Banten, West Java”, Masalah Bangunan 18-1, pp.14-19, 1973

- SARGEANT, G. T. “Traditional Houses in Indonesia: Batak Karo -- North Sumatra”, Masalah Bangunan 18-3, pp.2-4, 1973

- SARGEANT, G. T. “Traditional Houses in Indonesia: Batak Simalungun and Batak Mandailing -- North Sumatra”, Masalah Bangunan 18-4, pp.10-15, 1973

- SARGEANT, P. M. “Traditional Houses in Indonesia: Timor (Atoni) Nusa Tenggara”, Masalah Bangunan 18-4, pp.16-27, 1973

- SUMINTARDJA, Djauhari “Traditional Housing in Indonesia: Central Java” 1 & 2, Masalah Bangunan 19-2, pp.32-38; 19-3, pp.23-28, 1974

- SUMINTARDJA, Djauhari “Traditional Housing in Indonesia: East Java”, Masalah Bangunan 19-4, pp.31-38, 1974

- SUMINTARDJA, Djauhari (ed.) “Traditional Housing in Indonesia: Minangkabau -- West Sumatra,Masalah Bangunan” 20-1, pp.26-35, 1975

- SUMINTARDJA, Djauhari (ed.) “Traditional Housing in Indonesia: Palembang -- South Sumatra” 1 & 2, Masalah Bangunan 20-3, pp.31-34; 20-4, pp.23-30, 1975

- SUMINTARDJA, Djauhari (ed.) “Traditional Housing in Indonesia: the House of Lampung and Bengkulu in Southern Sumatra” 1 & 2, Masalah Bangunan 21-2, pp.40-42; 21-3, pp.23-27, 1976

- SUMINTARDJA, Djauhari (ed.) “Traditional Housing in Indonesia: Bengkulu -- South Sumatra”, Masalah Bangunan 21-4, pp.34-37, 1976

- SUMINTARDJA, Djauhari (ed.) “Traditional Housing in Indonesia: the Dayak Long-House Community”, Masalah Bangunan 22-1, pp.37-39; 22-2, pp.42-44, 1977

- SUMINTARDJA, Djauhari (ed.) “Traditional Housing in Indonesia: the Last "Lamins" of the Dayaks”, Masalah Bangunan 23-1, pp.33-40, 1978

- SUMINTARDJA, Djauhari “Traditional Housing in Indonesia: Jakarta, Preserves Its Rural Part”, Masalah Bangunan 23-2, pp.24-34, 1978

- SUMINTARDJA, Djauhari “Traditional Housing in Indonesia: Poso-Toraja”, Masalah Bangunan 23-3/4, pp.45-50, 1978

- SUMINTARDJA, Djauhari “Traditional Housing in Indonesia: the House in Tana Toraja”, Masalah Bangunan 24-1, pp.38-40; 24-2, pp.35-36, 1979

- MELALATOA, M. J. “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH ISTIMEWA ACEH”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 142P, 1984

- SITANGGANG, Hilderia (eds.) “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH SUMATERA UTARA”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 194P, 1986

- “Arsitektur tradisional Daerah Sumatera Barat”

- ABU, Rifai (ed.) “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH RIAU”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, P, 1984

- ABU, Rifai (ed.) “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH JAMBI”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 143P, 1986

- SIREGAR, H. R. Johny & ABU, Rifai “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH BENGKULU”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, P, 1985

- ABU, Rifai (ed.) “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH LAMPUNG”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 125P, 1986

- “Arsitektur Tradisional daerah Sumatera Selatan”

- DAKUNG, Sugiarto & ABU, Rifai “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH KALIMANTAN BARAT”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, P, 1986

- DARNYS, Raf & ABU, Rifai “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH KALIMANTAN TENGAH”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 78P, 1986

- DARWIS, Raf & ABU, Rifai “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH KALIMANTAN SELATAN”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 156P, 1986

- “Arsitektur tradisional daerah Kalimantan Timur”

- “Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Utara”

- SYAMSIDAR BA (eds.) “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH SULAWESI TENGAH”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 163P, 1986

- MARDANAS, Izarwisma & ABU, Rifai & MARIA “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH SULAWESI SELATAN”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, P, 1985

- MARDANAS, Izarwisma “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH SULAWESI TENGGARA”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 181P, 1986

- ABU, Rifai (ed.) “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH JAWA BARAT”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 140P, 1983

- REKSODIHARDJO, Soegeng et al. “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH JAWA TENGAH”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 242P, 1984

- DAKUNG, Sugiarto “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 264P, 1983

- GELEBET, I Nyoman “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH BALI”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 476P, 1985

- MUHIDIN, Lalu Ahmad “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH NUSA TENGGARA BARAT”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 106P, 1986

- ABU, Rifai (ed.) “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR”, Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Nusa Tenggara Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Mataram, 219P, 1991

- PUDJA, Arinton I.G.N. & ABU, Rifai “ARSITEKTUR TRADISIONAL DAERAH IRIAN JAYA”, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 86P, 1986

- CUNNINGHAM, Clark E. “Order in the Atoni House”, Bijdragen tot de Taal-,Land- en Volkenkunde 120, pp.34-68, 1964

- NEEDHAM, Rodney (ed.) “RIGHT AND LEFT: ESSAYS ON DUAL SYMBOLIC CLASSIFICATION”, The University of Chicago Press, Chicago & London, 449P, 1973

- FOX, James J. (ed.) “THE FLOW OF LIFE: ESSAYS ON EASTERN INDONESIA”, Harvard Studies in Cultural Anthropology 2, Harvard University Press, Cambridge, 372P, 1980

- DOMENIG, Gaudenz “TEKTONIK IM PRIMITIVEN DACHBAU: MATERIALIEN UND REKONSTRUKTIONEN ZUM PHANOMEN DER AUSKRAGENDEN GIEBEL AN ALTEN DACHFORMEN OSTASIENS, SUDOSTASIENS UND OZEANIENS: EIN ARCHITEKTURTHEORETISCHER UND BAUETHNOLOGISCHER VERSUCH”, Organisationssstelle für Architekturausstellungen ETH Zürich, 197P, 1980

- DUMARCAY, Jacques (tr. by Michael SMITHIES) “THE HOUSE IN SOUTH-EAST ASIA”, Images of Asia, Oxford University Press, Singapore, 74P, 1987 《ジャック・デュマルセ『東南アジアの住まい』(佐藤浩司訳),学芸出版社, 111P, 1987》

- WATERSON, Roxana “THE LIVING HOUSE: AN ANTHROPOLOGY OF ARCHITECTURE IN SOUTH-EAST ASIA”, Oxford University Press, Singapore, 263P, 1990 《ロクサ-ナ・ウォ-タソン『生きている住まい:東南アジア建築人類学』(布野修司監訳), 学芸出版社, 303P, 1997》

- BELLWOOD, Peter S. “MAN'S CONQUEST OF THE PACIFIC: THE PREHISTORY OF SOUTHEAST ASIA AND OCEANIA”, Oxford University Press, 1979

李亦園は平埔族の家屋が基壇をもつことをミクロネシア、ポリネシアの石積みと関連づけている。

- 李亦園 「臺灣南部平埔族平臺屋的比較研究」『中央研究院民族學研究所集刊』第3期, pp.117-144, 1957

- 千々岩助太郎 『台湾高砂族の住家』 丸善, 1960

- 鳥居龍蔵撮影「内社の風景」1896-90 ~ 「東京大学総合研究資料館標本資料報告」18, 1990

鳥居龍蔵資料ア-カイブ推進協議会

鳥居龍蔵資料ア-カイブ推進協議会

- LINTON, Ralph “The Material Culture Of The Marquesas Islands”, Memoirs of the Bernice P. Bishop Museum 8-5, pp.271-297, 1923

- CHRISTIAN, F. W. “EASTERN PACIFIC LANDS ; TAHITI AND THE MARQUESAS ISLANDS”, Robert Scott, London, 1910

- FROBENIUS, Herman “Oceanische Bautypen”, Zeitschrift für Bauwesen 49 with Atlas, pp.553-580 and pl.57-59, 1899

- KUBARY, J. S. “ETHNOGRAPHISCHE BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DES KAROLINEN ARCHIPELS” 3vols, P.W.M.Trap, Leiden, 1895

- “Scientific American Supplement” 26 August 1899, with the caption: “A native hut on Yap Island, showing stone money leaning against the right wall.”

microbuds

microbuds

- SATO, Koji “Menghuni Lumbung: Beberapa Pertimbangan mengenai Asal-Usul Konstruksi Rumah Panggung di Kepulauan Pasifik”, Antropologi Indonesia 49, pp.31-47, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia, 1991

TO DWELL IN THE GRANARY

TO DWELL IN THE GRANARY - 佐藤浩司 「高床をとおしてみた東南アジアの民家」『日本の美術』NO.288 <民家と町並 近畿> pp.85-96, 1990

- 乾尚彦 「棲み方の生態学 1- 隠された高床:フィリピン・北部ルソン島ボントック族の住居」『住宅建築』91, pp.93-104, 1982

- Riedel, J. G. F. “DE SLUIK- EN KROESHARIGE RASSEN TUSSCHEN SELEBES EN PAPUA”, 1886

- SCHÄRER, Hans “DIE GOTTESIDEE DER NGADJU DAJAK IN SÜD-BORNEO”, E.J.Brill, Leiden, 1946

- VROKLAGE, B. A. G. “Das Schiff in den Megalithkulturen Sudostasiens und der Sudsee”, Anthropos 31, pp.712-757, 1936

- LEWCOCK, R. & BRANS, G. “The Boat as an Architectural Symbol”, in P.OLIVER (ed.) SHELTER,SIGN & SYMBOL, pp.107-116, The Overlook Press, Woodstock-New York, 1975

- HEINE=GELDERN, Robert “The Drum Named Makalamau”, India Antiqua, pp.167-179, 1947

- 石毛直道 「文化人類学の眼⑭ ニュ-ギニア高地の住居」『都市住宅』6911, 1969

- 石毛直道 『住居空間の人類学』SD選書 54, 284P, 鹿島出版会, 1971

- SVOBODA, W. “Die Bewohner des Nikobaren-Archipels”, International Archiv fur Ethnographie 5, pp.185-195, 1892

- KLOSS, C. Boden "In The Andamans And Nicobars; the Narrative of a Cruise in the Schooner "Terrapin", with Notices of the Islands, their Fauna, Ethnology, etc.", J. Murray, London, 1903

- Elio Modigliani “L' isola delle donne : viaggio ad Engano”, 1894

- GRUBAUER, Albert “CELEBES: ETHNOLOGISCHE STREIFZÜGE IN SÜDOST- UND ZENTRAL-CELEBES”, Hagen, 152P, 1923 《グル-バウエル『セレベス民俗誌』清野謙次訳, 小山書店, 1944》

- 伊能嘉矩 「DYAKのHEAD-HOUSEと台湾土蕃の公廨」『東京人類学会雑誌』21-246, pp.455-459, 1906

- 伊能嘉矩撮影 「卑南族集会所」 1907 (伊能嘉矩 『台灣原住民寫真集』)

- SCHERMAN, L. “Wohnhaustypen in Birma und Assam”, Archiv fur Anthropologie 14, pp.203-235, 1915

- HOFFET, J. H. “Les Mois de la Chaine Annamitique Entre Tourane et les Boloven”, Terre Air Mer la Geographie 59-1, pp.1-43, 1933

- WEHRLI, Hans J. “BEITRAG ZUR ETHNOLOGIE DER CHINGPAW (KACHIN)”, 83P, E.J.Brill, Leiden-Zurich, 1904

-

Photograph by John THOMSON “Old Pe-po-hoan women, Lan-long, Formosa”, 1871

Wellcome Library

Wellcome Library