空間をしらべる~フィールドワークを学ぶ人のために

1 空間へのアプローチ

1-1 空間を読む

子どものころに遊んだ鬼ごっこでは安全地帯というのが決められていた。それは特定の樹木や石であったり、地面に描いた枠だったりしたが、首尾よくこうした安全地帯に逃げこみさえすれば鬼につかまることはなかった。自然の立木や石くれや地上に引いただけの線がこのような意味をもつのは、それが遊技の参加者すべての共有するルールになっているからである。鬼ごっこのあいだ、一本の線は鬼にたいする不可侵の領域を形成しているわけである。

似たような例は身のまわりにいくらでも見いだすことができる。日本中の道路という道路には中央に白い線が引かれている。かんがえようによっては、これも子どもの遊技と変わらない約束事だが、車を運転してこの線の右側をはしることをしないのは、それが法律で決められていることを知っているからである。もちろん、この種のルールは時と場合に応じて意図的に無視されることもあるし、ルールの解釈は国によっても異なっている。

もうすこし日常的な生活行為とむすびついたルールもある。他人の家にまねかれたときにかんじる落ちつかなさは、その家の空間やそこでの行動様式を知悉していないことに起因する。どの部屋にはいるべきか、どこに席をしめればいいのか、ゲストはつねにホストの意向を確認し、その指示を待たねばならない。ふるい日本民家では、こうしたルールの多くが社会化されていた。家の間取りは地域ごとにほぼ一定していたし、囲炉裏のまわりの席は、すわるべき人の社会的立場によって厳密にさだめられていた。そうした社会のルールを飲み込んでさえいれば、他人の家でどう振る舞えばよいかについて、じつは今よりもずっと明快な判断基準があったのである。

逆にこうした社会のローカル・ルールが強ければ強いほど、その社会は外部の人間に不親切な閉鎖社会ということになるだろう。もし、昼食にまねかれた家がニューギニア高地のサンビア族のものだったとしたら、私たちもまた、靴を脱がずに日本家屋にあがる外国人の過ちをおかす立場にいることになる。

サンビア族の家は直径三メートルほどの円錐形をしている。家のなかにはいり、暗い空間に目が慣れるにつれ、部屋の中央に何気なく横たえられた木の棒に気づくかもしれない。もしあなたが女性だったら、ここでくれぐれも性急な行動をとらないように用心したほうがよい。女性は屋内に穢れを撒きちらさないように、家のなかに足を踏み入れた途端にしゃがまねばならないのである。木の棒は、女性たちのもたらす穢れが家の奥の聖域におよぶことがないように、家屋空間を仕切る結界の役目を果たしている。サンビア族のもとでは、家の奥の聖域は男の領域であって、女性がこの棒をまたいで男の領域にはいることはかたく禁じられている(*1)。

地面に引かれた線、道路の中央線、サンビア族の家に置かれた木の棒は、ルールを知らない外部の者にはただの線であり棒であるにすぎない。しかし、その約束事を理解する集団にとって、時としてそれはコンクリートの隔壁や鉄柵に匹敵する見えない閾として立ちあらわれるのである。

某編者、某出版社による企画でしたが出版されることはありませんでした。機材や視点に時代を感じさせますが、これからフィールドワークに取り組む人にとってはいまでも十分に意味のある内容のはずです。

執筆から17年、2015年に賈鍾壽(編)『동인도네시아의 거석문화와 건축(インドネシアの巨石文化と建築)』のなかで韓国語に翻訳出版されました。

筆者のインドネシアにおけるフィールドノートを以下に公開しています。

フィールドノート 1986

フィールドノート 1986

フィールドノート 1987

フィールドノート 1987

1-2 空間を記録する

子どもたちの遊んでいた広場の記録をとることをかんがえてみよう。広場にある人工的な工作物の配置は、誰でも時間さえかければある程度正確な見取り図を描くことができる。広場に生える樹木の位置や種類も、注意さえすればこの見取り図に書きくわえることが可能だろう。考古学者の調査なら、地表にグリッド状のロープをはり、落ちている小石のひとつひとつにいたるまで克明な図面をとるにちがいない。写真をもちいて地上にのこされた痕跡のすべてを撮影しておくこともできる。だが、それで広場の空間をもれなく記録しつくしたといえるだろうか。

一見自然のままの木や石は、子どもたちがそれを安全地帯とさだめた瞬間に、文化的な意味をになう存在になる。ところが、自然の事物のなかから文化的な意味まで峻別する作業は、物理的な景観をいくらながめていてもできるものではない。地上にきざまれた無数の人為的な引っかき傷のなかから、鬼ごっこの結界がどこにあるかを指摘するためには、広場でおこなわれた人間の行為そのものに焦点をあてねばならないのである。

では、実際に鬼ごっこを観察して、広場の見取り図のなかに安全地帯を書き込むことにひとまず成功したとしよう。ちょうどその時、折よく鬼ごっこの最中に広場を通りかかった通行人がいた。鬼ごっこという遊技の共同体に参加していないこの通行人にとって、地面の線は線のままであり、木や石はあいかわらず自然の景観の一部にとどまっている。鬼ごっこは社会の成員すべてを巻き込む行為の体系ではなかったのである。それどころか、鬼ごっこに興じていた子どもたちも、やがて鬼ごっこにあきて別の遊びをはじめた途端に、結界の存在などは脳裏をはなれて、線を踏み散らかしながら広場を走りまわっているかもしれない。

つまり、安全地帯を記録するには、鬼ごっこという行為の性質やそれをおこなう集団についての理解が不可欠だということである。広場では鬼ごっこ以外にもさまざまな社会的活動がおこなわれ、そのたびに異なる空間が出現しているにちがいない。ほとんど無限ともいえる多様性のなかから、観察者がそこにどういう空間を読みとるかは、社会の行為全般にたいする観察者の理解の程度にかかっているのである。

2 文化的な空間

2-1 認識の色眼鏡

家屋や集落、そのまわりの森や田畑といった生活空間はもちろん、自然界の山や川や海にいたるまで、あるがままの自然として存在しているのではなくて、人による認識というフィルターを通して理解されている。そのために、空間をあつかう議論の多くは、この「認識」という人間の思考回路にふみこむことを余儀なくされる。

たとえば、私たちはある土地の場所を指定するために、地球上にグリッドをひいた絶対座標系をもっている。しかし、東経135度、北緯35度といわれて、これが日本の京都をさしていると直感的にわかる人はあまりいないだろう。絶対座標は、必要な情報が均質に拡散しているために、日常的な人の認識のシステムにうまく合致しないのである。手紙の宛名を書くときのことをかんがえてみると、私たちは大きな地域からより小さな地域へと入れ篭状に空間を分節しながら認識していることがわかる。そうすることで、地球上のすべての地域の情報を均等にもたなくても、身近な部分についてだけ密度の濃い情報をもてば済むようになっている。入れ篭の空間は、どれだけ細分化を繰り返しても同じ構造をもつために、空間のゆたかさには変わりがないのである。

ところで、こうして地理的に分類された「京都」というカテゴリーには、歴史的また文化的につみあげられたさまざまなイメージが付随している。それは「京都」人と「大阪」人の相違といった表現で示されるように、しばしば土地やそこに住む人間の特徴までも規定しようという欲求である。たまたま京都に住みあわせた人間は、周囲から絶えずそうした色眼鏡でみられる危険にさらされているわけだ。しかし、当事者にはおせっかいな面もある反面、こうした意味の連携作用にこそ人間の空間認識の本質があるということもできる。本来、行政の単位にすぎない「京都」は、他の概念とむすびつくことによって、はじめて空間としての意味をもって人の理解の対象になる。ある社会の空間認識をあきらかにするとは、端的にいってしまえば、空間がどのように分類されているかを調べ、それがどのような他の概念体系を想起や引用の対象にするかを解きあかしてゆく作業にほかならない。

2-2 方位をめぐって

空間がいかに他の概念体系の影響を受けやすいかを示す例に方位観がある。

山を神聖とかんがえ、海を不浄なものとみなすインドネシアのバリ人は、南北を示す方位名称をもたないかわりに、海と山の方向を東西に対立する方位軸にすえている。そのため、島の南側では「山の方向」が北を、「海の方向」が南をさしているが、島の反対へゆくとこの方位が逆転する。また、バリ人にとって、太陽ののぼる方向である東は生にむすびつき、太陽のしずむ西は死と関係する方位でもある。その結果、バリ島南部の屋敷をおとづれると、祖先をまつる祀堂はかならず屋敷内の北東隅におかれている。同様に、集落のなかでは、村の中心寺院や起源の寺が山側に、死者のための寺院や墓地が海側に位置している。こうして、方位が意味と価値をおびて、屋敷から集落へ、さらに聖山を中心とする島全体の空間まで支配しているのである。

ところが、おなじインドネシアでも、イスラム教の伝わった隣のジャワ島では、メッカのある西の方向が東よりも重要視されている。そのため、モスクなどの宗教施設は、西を向いて礼拝できるように敷地の西側をしめている。宗教的観念の多くは、他界観や聖地の方向などによって、多かれ少なかれ現実の空間にも影響をおよぼしている。しかし、宗教がそうであるように、方位観も普遍的なものではなく、さまざまな外的要因で変化する。

さらに問題を複雑にしているのは、地理的な方位とならんで、人間には身体方位と呼ぶ前後左右や上下の観念が存在することである。建物に表と裏があるのは、機能上必要なためばかりではなく、そこに身体のアナロジーが発揮されているからである。屋内に右の部屋と左の部屋を区別している社会もある。建物の表と裏が、すなわち人間の身体の前と後ろが、あきらかに異なるイメージを呼びおこすように、右と左のあいだにもしばしば相反する概念がむすびついている。多くの社会で右手が左手に優越し、右に聖、光、生命、美徳、それに男性といった概念をむすびつけ、左にはその対概念である俗、闇、死、悪徳、女性などをむすびつけることが知られている(*2)。身体にそなわる差異が、空間を通して社会のさまざまな行動規範の要因をかたちづくっているのである。

もちろん、地理的な方位と身体方位は整合性をもった概念上の統一体ではないから、個人のまわりの現実の空間をめぐって、往々にして矛盾や葛藤をひきおこすことになる。家族に病人がでたり、凶事がつづいたときに、それまで何でもなかった家屋の間取りや方角が問題にされることがある。方位観のような基本にかかわる空間認識が、実際にどの程度の強制力をもって人びとの行動を規制しているかは、じつはその価値を判断する際の文化的な文脈によっても異なる複雑さをかかえている。

2-3 小宇宙としての家屋

ある社会が空間をどのように認識しているかを理解する格好の題材は家屋である。家屋は人間の身体と宇宙のあいだを媒介する小宇宙であると言われるが、それは人間が家屋のなかで生まれ、そこで生活することを通して、家屋空間のなかに反映された宇宙の構造を理解してゆくからである。

もちろん、広場が多様な行為の舞台となり、時と場合に応じて空間の様相を変化させるように、家屋も人間活動との相互作用のなかで、たえずあらたな空間を生み出している。その関係は動態的なものであり、家屋空間の解釈をめぐる住民たちの意見もしばしば矛盾をかかえている。それにもかかわらず、家屋は人間がみずから建設し、それゆえに人間によって把握することの可能な空間として住民たちのまえに存在している。家屋がなければ、地理的な方位も身体方位も、さらにそれらに結びついた男女や公私や聖俗などの観念も、ばらばらの抽象的な次元にとどまっている。いわば家屋は、いかに矛盾なく観念相互を整合させ、現実の空間のなかにそれを具体化してゆくかという、人間的な解決の場になっているのである。

家屋を記録することの意味もじつはそこにある。空間のもつ多様な意味あいをそのままに、まず人間のつくりだす物理的なモノとして、家屋は記録することができる。

3 家屋を調べる

3-1 家屋調査の目的

物理的なモノとして家屋を記録するといわれてもピンとこないかも知れない。では、たとえば記録の対象がカゴであればどうだろう。形をスケッチして、寸法をはかり、材料を調べ、編み方を確認する。そのうえで記録のために写真を撮る。さらにインタビューができる状況にあれば、現地名称と利用方法くらいは確認しておくものだろう。制作者がいれば、カゴづくりの手順を実演してもらうのもよい。これだけの作業が直感的にわかることだが、家屋の記録も規模が異なるだけで基本はかわらない。

もちろん、記録の精度は調査の目的によっても、また調査にかける時間によっても異なるものである。ここでは、あくまで小宇宙としての家屋のできるだけ正確な記録をのこすことを目標にしよう(*3)。家屋が物理的に存在しなくなってしまっても、それを再現するくらいの心づもりで情報を記録してゆくのである。そこまでできれば、実際の調査では必要に応じて作業の手順を省略すればよい。

3-2 家屋の選定

集落全体の悉皆調査をおこなう際には言うまでもないことだが、典型的な家屋をえらんで記録する場合でも、実測作業にとりかかるまえに、なるべく多くの家屋を見ておく必要がある。年月を経た建物では、その積みかさねに相応した改修がほどこされているものである。こうした変更が伝統的な知識の変化や住人の無知に起因するなら、せっかく実測した調査結果をあとから正確に評価できなくなるおそれがある。そこで、調査家屋が集落全体のなかでどういう位置づけにあるのかについて、調査者としての判断基準を確立しておかねばならない。フィールドワークの成否がインフォーマントに大きく左右されるように、実測すべき家屋の選定は、その後の調査結果すべてに影響をおよぼす重要な作業なのである。

では、どういう点に注意して家屋を見てまわればよいのだろうか。部材の接合に釘をもちい、屋根をトタンで葺いた現代風の家屋では、たいてい建築構造も合理的な様式に変化している。しかし、近代化以前のいわゆる伝統家屋は地域独自のユニークな構造や技術をのこしていることが多く、そうした地域性を理解せずに、家屋の建築的な評価をくだすことはむずかしい。

地域によっては、家屋の形式が数種類にわかれて、それぞれ固有の名称をもつ場合がある。居住用の家屋のほかに、米倉や集会所など別棟の建物をもつこともある。異なる形式の家屋が混在しているときには、どういう基準で住民がそれらを類型化しているかを調べねばならない。外観や間取りなどを検査して、共通する類型があきらかになったら、おなじ範疇に属する建物同士を比較してゆく。

まず、外観のなかでもっとも目につくのは屋根である。屋根を覆う材料にもよるが、一般に時代がくだるほど屋根の勾配はゆるやかになる傾向にある。雨漏りのおそれのないトタンでは、材料の節約のために極端に緩勾配で、屋根裏空間がほとんどないことも多い。カヤやヤシなど植物質の屋根はどんなに長もちしても数年から数十年で葺き替えをむかえるから、屋根や屋根下地がいくらあたらしくみえても、その下の構造はふるいこともある。

建物の規模や部材の太さ、外壁や扉などに彫られた彫刻をみれば、建築にそそがれる社会のエネルギーを推しはかることができる。多くのエネルギーをついやした建物は、それだけ社会的な格も高いのがふつうであり、そうした建物がたくさんあれば、建築が文化的な活動の焦点になっていると見てよいだろう。そうした地域では、建物全体の耐久性が高く、それに応じて細部の造作も念入りにつくられている。また、壁面に彫刻がほどこされていれば、風食の度合いから建物のおよその建設時期を推定することもできる。

つぎに主柱の状態を確認する。主柱が交換されていることはあまりないから、仕上げの状態や傷み具合から建築年代の推定が可能になる。主柱が礎石のうえにのっているか、それとも地面に直接掘立てにされているかにも注意しておこう。掘立てと礎石立ちでは建設のプロセスや構造理念がまるでちがう。掘立てであれば柱だけで自立することも可能だが、礎石にのる場合は、梁や貫で柱同士を固定しておかなければ建てることができない。柱の下に礎石を据えるのは建築技術的にはすすんだ方法なのである。同時に、主柱がどういう部材を支えているかにも注意をはらう。高床家屋なら床を支えているだけか、それとも床をつきぬけて屋根までのびているかを確認する。屋根の小屋組までのびていれば、直接棟木を受けているか、棟束(棟木を支える束)や扠首を受けているだけかも確認しておこう。主柱が何を支えるかによって建築の構造は大きく異なるからである。

集落全体の傾向がわかり、実際に記録にのこすべき家屋がきまったら、調査はスケッチと実測、写真撮影、聞き取りの三段階にわかれる。作業をはじめてみればすぐに気がつくことだが、スケッチや実測は周囲の人間には意味のない孤独な作業である。はじめは物めずらしげにあつまってきた村人も、スケッチが終わり、いざ聞き取りをしようという頃にはいなくなってしまうかもしれない。また食事の支度がはじまれば、たちこめる煙のために写真の撮影は中断を余儀なくされるだろう。家屋はなによりも居住者の生活がいとなまれている場であり、どのような調査が可能であるかは、往々にして調査の目的とは別の要因で決まる。家屋の調査には、つねに状況に応じた戦略と交渉のテクニックが要求されるのである。

調査家屋の内部:屋根は巨大だが見通しはよい

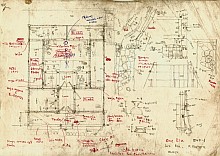

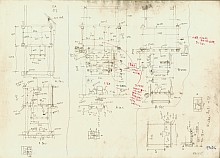

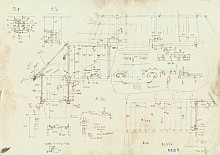

実測図:平面

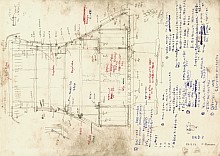

実測図:平面 実測図:梁行断面

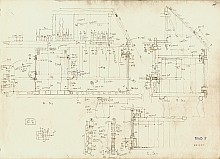

実測図:梁行断面 実測図:桁行断面

実測図:桁行断面3-3 スケッチと実測

ふつうフィールドワークは、フィールドで得た情報をまとめ、紙の上に文字としておきかえることを目的としている。ところが、建築を記録する際には建物の情報を文字ではなく図面にうつしかえる。文字を知らなければ文章が書けないように、建築図面の基本的な約束事を知らなければ、他人にその内容を伝えることができない。これは文字をおぼえるほどむずかしいものではないし、国によって異なる約束事があるわけでもないのだが、慣れないうちはたいへんだ。とにかくはじめは、自分自身があとから図面を見て元の形を想像できるように記録してゆけばよい。もちろん、調査の目的によっては、簡単な概念図だけで十分な場合もあるだろうが、人間の構築した立体的な空間として家屋を理解するためには、それだけでは所詮不完全な記録でしかないことも確かである。

ある建物の物理的な構造を正確にうつし取るのにもっともわかりやすい方法は、実際に家屋の建設にたちあうことである。そうすれば、部材の一本一本の形と寸法を記録し、それぞれに番号をつけて、組みたての手順を追ってゆくことができる。もっとも、現実には同時進行の作業が多く、そう簡単にはいかないのだが、すでに建っている家屋の場合も、建設の手順を想像しながら図面を描いてゆくことが理解の早道である。

図面をとるには、実測しながら現場で直接方眼紙に実寸を書き込むこともあるが、時間のかぎられた調査では、まず全体のスケッチを描き、そのなかに必要な寸法をはかりながら記入してゆくことのほうが多い(*4)。

建築構造の規模や複雑さの程度にもよるが、実測に必要な図面の基本は平面図と断面図である。

平面図は、建物が二階建てであれば二階部分も、高床であれば床下部分もないと柱や壁の位置を伝えることができない。柱が床下までしかなかったり、逆に地上にない柱が床上から立ちあがっていることがあるからだ。

断面図は屋根の棟の向きに平行する縦断面と直交する横断面の二面あるが、最低限、横断面だけでも描いておけば全体の構造を把握することはできる。断面のスケッチはなれないとむずかしい。屋内に屋根の小屋組まで見わたせる場所があれば、横架材の相互の位置関係に注意しながら、その位置で切りとった状態のスケッチを描く。縦断面は、全体をスケッチする必要はないのだが、横断面だけでは確認できない梁の位置や屋根の垂木の配置、妻側の屋根と壁の納まりなどはチェックしておかねばならない。要は、家屋を構成するすべての部材の位置が図面上で把握できるようになっていればそれでよいのである。

また、立面図は写真で代用できるので、時間がなければ省略してさしつかえない。それよりも、平面図と断面図だけでは伝えきれない細部のスケッチをできるだけたくさんとっておいたほうがよい。とくに部材同士の接合方法や開口部まわり、屋根の棟や軒先の納まり、屋根の妻面の処理、炉や竈などの室内施設、高床家屋の床下の構造などは、全体図だけではなかなか把握しきれない部分である。

こうしてスケッチが書き終わったらそのなかに寸法と方位をいれる。寸法は、主柱や壁の間隔をはかり、つぎに主柱に沿って横架材までの高さを順次はかってゆく。全体の部材位置がわかるように寸法が記入できたら、主要な部材の太さもいれる。製材をもちいなければ、柱の太さは1本ごとに異なるのがふつうで、おなじ柱でも足元部分と先端部分では太さがまるでちがうことも多い。したがって、柱間の距離は、およそ柱の中心線の間隔を、柱の基部と梁など横架材ののる上端部の2カ所ではかっておくとよい(*5)。屋根の下地など小さな部材が密に配置されているところでは、部材の配置間隔をはかっておく。

調査の目的やあたえられた時間によって実測の精度は異なる。かぎられた時間で調査をおえるために、図面で描ききれない部分はできるだけ写真撮影でおぎなうような工夫も必要である。

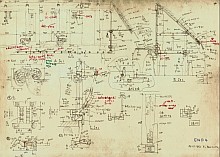

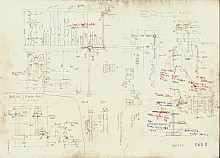

実測図:詳細 階段回り

実測図:詳細 階段回り 実測図:詳細 前室

実測図:詳細 前室 実測図:詳細 囲炉裏

実測図:詳細 囲炉裏 実測図:詳細 部屋

実測図:詳細 部屋(*5) 日本建築のように規格化された製材をもちいた建物では、柱の内法をはかることが一般的である。

3-4 家屋調査に必要な機材

日本の民家調査では、画板を首からぶら下げて3ミリ方眼の大判の調査用紙に図面をスケッチしてゆくことがおこなわれる。日本の住宅は尺間法のなくなった現在でも、たいていは畳を前提に建設されているから、こうしたモジュールが有効なのである。海外の調査では、調査道具以外にも生活用具や薬品など携行しなければならない荷物が多く、画板や大判の調査用紙などは融通がきかなくてかえって不便である。家屋の調査には、用紙と筆記用具のほかに、実測用の巻尺とコンパス、懐中電灯が必要になり、このほかにも撮影用のカメラや三脚がくわわる。用具の選択には軽くコンパクトで個人であつかうことが容易なものを考慮すべきだ。

図面用の用紙には、実測のあいだにたくさんのスケッチを描くことになるので、調査中に散逸しないように横綴の方眼紙やクロッキー帳などをもちいる。できあがったスケッチには主要な寸法を入れ、各部材の名称とその材料、室名などの追加情報を聞き取りしながら書きこんでゆく。あとでスケッチを見たときに情報の質のちがいが一目でわかるように、色のちがうボールペンなどをもちいて記入の色を変えておくとよい。調査終了後は、使用済の用紙を帳面から切りはなし、調査家屋ごとにまとめて防水をかねたビニールファイルなどに入れて保管しておく。

巻尺は3.5メートルのスチール製コンベックスがあれば、建物の実測についてはほとんどの用途でことたりる。ロングハウスのような特別に長大な間取りの家屋や屋敷地全体の実測をする際には、長い巻尺を持参して悪戦苦闘するよりも、超音波をもちいた電子メジャー(*6)が簡便で、むしろ正確でさえある。

コンパスは、水準器と測角器のセットになったクリノメーターが重宝する。屋根の棟までの高さがどうしても実測できない場合には、クリノメーターでとりあえず垂木の傾斜角をはかっておけば、あとから図面に描くことができる。

懐中電灯は、家屋の調査にはかならず持参する。ふるい家屋には窓がなく、屋内がうす暗いだけでなく、家屋の実測では、滅多に人ののぼらない真っ暗な屋根裏でクモの巣やススにまみれて図面をとらねばならないからである。屋根の小屋組は建物の特色や改修の痕跡がもっともよくあらわれる部分であり、そのうえ屋根裏には家神や祖霊をまつる祭壇がもうけられていたり、家宝が安置されていることもある。家屋の調査では、屋根裏にのぼることができたか否かで情報の質は大きく異なるとかんがえてよい。屋根裏には窓や照明がないし、屋根が高ければ棟の位置まで小屋裏をよじのぼり、手さぐりで棟の納まりを確認することもある。そうした作業の際に、暗闇のなかでもスケッチがとれるように、頭に固定するヘッドランプを用意しておくとよい。

3-5 写真撮影

図面に描ききれない部分は写真でおぎなうことになる。建築写真には、垂直線が平行に補正できるように、あおりのできるシフト・レンズを使用することが多い。また、屋内の撮影では、20ミリ程度のあかるい(F数の小さい)広角レンズが役にたつ。引きのない室内の撮影で有利なだけでなく、ディテールを撮る場合にも、広角レンズなら被写界深度を気にせずにひろい背景を同時に視野におさめることができるからである。遠近差のある屋内の撮影では、ストロボの使用による明暗の差をなくすために、三脚を使用することが不可欠になる。

建物外観(正面、背面、側面)や棟飾り、彫刻などの建築装飾、開口部、囲炉裏、竈、祭壇などの建築施設、室内の意匠などはスケッチだけではわかりにくく、写真による記録が必要になる。図面では表現しにくい建物の隅角部や実測中に気のついたディテールもできるだけ写真に撮っておく。実測のためにどれだけの時間をさけるかによるが、写真をうまく利用することにより、実測についやす労力をかなり省略することができる。もちろん、描いてみることではじめて発見できる事実は多いので、状況さえゆるすなら一度は徹底的な図面化にとりくんでみるとよい。

3-6 聞き取り

徹底的に図面にのこすとはいっても、屋根を葺くカヤを一本一本記録するのは現実に不可能である。だが、もし「最後にカヤを九本たばねて屋根の棟におく」と言われたとしたらどうだろうか。事の真偽をたしかめるために、やはり屋根の棟にのぼってカヤの本数をかぞえることになるかもしれない。「カヤは穂先を上にむけて葺く」と言われれば、カヤの穂先の向きについても注意をはらうようになるし、「垂木は奇数本でなければならない」とか「垂木の交差はかならず右手前におこなわれる」という決まりがあるとわかれば、やはり屋根の垂木配置まで図面に書きこむ手段を考慮しなければならなくなるだろう。「すべての部材には頭(元口)と尾(末口)があり、その配置は家屋空間の秩序を決定づける」といった記述を検証するためには、柱や梁の太さのちがいや木目の状態にも目を配らねばならないわけである。

つまり、かぎられた時間で記録にのこす内容は、依然として社会にたいする調査者の知識の度合いに大きく依存しているのである。それどころか、図面が詳細であればあるほど、あとからの再検証にたえる正確さがもとめられている。調査時点では気がつかなかったとしても、奇数本であるべき垂木が偶数本描かれていれば、やはり誤った情報を伝えた結果になってしまうからである。家屋の調査は、実測と聞き取りのフィードバックによって、少しずつ精度をたかめてゆくものである。聞き取りによって気のつくこともあれば、実測したことではじめて生じる疑問もある。

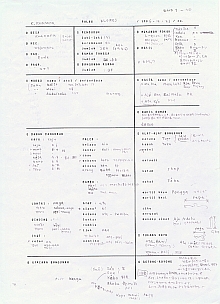

たくさんの家屋を調査する場合には、あらかじめ調査シートをつくり、それにあわせて内容を埋めてゆく方法がとられる。そこまでしなくても、家屋の建築年代や増改築の有無、屋根葺き替えの時期、それに部材名称とその材料、室名とその用途、家族構成と生業などは最低限確認しておかねばならない。

建築年代は、古文書や棟札などの記録がある日本とはちがって、ふつうは伝承によって想像するしかない。その場合にも、何百年前に建設されたといった伝承を鵜呑みにするのではなく、記念すべき事件のあった年度をもとに推定したり、創建者の系図を追って、何世代まえに建てられたかを調べる。

建築にもちいる材料は、可能なら採取された地点まで案内してもらって、植物の種類まで同定できるようにする。部材名称や室名は建築空間の象徴的な意味をかんがえる際にも不可欠である。ただし、建築にかんする知識はすべての住民がただしく理解しているとはかぎらないので、なるべく多くの村人があつまっているところで確認するとよい。

実際に家屋空間がどのように使われているかについて、結婚式や葬式などの儀礼の際の利用形態について、さらに建築儀礼について、家屋という小空間にかぎってみても、尽きることなく疑問が湧きあがるにちがいない。こうして家屋にかんする完璧な図面と住民の知識の完全な体系を首尾よく得ることができたとしよう。それさえ永遠に到達不可能な目的地にすぎないのだが、それでもまだ家屋の空間を完全に理解したとは言えないのである(*7)。

調査表1:調査地の社会と生業、建築材料、大工道具、建築儀礼などを記入する

調査表2:建物の素性、家族構成などを記入する

(*7) 当然のことだが、既往の研究成果からいかに分析の切り口を知っておくかが、調査の視点を左右する。佐藤 [1989] には家屋研究の方法論の変遷が詳細にまとめられている。

4 構造化された空間

本来は空間も時間も連続した統一体である。それは境界をつくり分節化することによりはじめて人間の認識を受けいれる単位になるが、だからといって地名や方位がそうであるように、いつでも明確に概念化され、人びとの想起や連想の対象になっているとはかぎらない。

たとえば、家屋を建設する際には、地鎮祭にはじまり、立柱式、棟上式、入居式、落成式などの儀礼が繰り返しおこなわれる。こうして、共同体のなかにあらたな空間をつくりだす過程を、時間と空間の双方で分節し、徐々にあたらしい家屋の創出にむけて環境をととのえてゆくのである。そのとき、家屋建設の各ステージは、それぞれ異なる意味と価値をもった空間として人びとのまえにあらわれている。それでも、住民により概念化された時間や空間の単位がそこにあるとは言えないだろう。

おなじように、家屋のまわりには集落があり、集落の外には田畑がひろがり、田畑を過ぎると山林が、さらにその向こうには村の外部の世界がひろがっている。それらはかならずしも「集落」や「田畑」や「山林」といった明確なカテゴリーで区画されているわけではないが、家屋にはいるまえに足をぬぐったり、手をあらったりするように、田畑での仕事を終えて村にもどる手前で一服したり、山林でとれた物を集落に持ち込む際に一定の手続きを踏むことがある。おなじ村の成員とよそ者とでは自然と応対が異なるし、集落にいる動物と山林に住む動物とのあいだには、ネコとイヌを区別するよりも大きなちがいがあるかもしれない。空間の分節は、しばしばこうした住民たちの無意識の行為や、人や物の関係の網の目を通して、はじめてその姿をあらわすのである。

空間は他の事物に先んじて超越論的に存在しているわけではない。それは、物理的な空間だけでは完結しない文化的なひろがりのなかで、さまざまな社会の秩序や構造に関連づけられながら構築されている。こうして、住民たちも気づかないような仕方で構造化された空間について、文化のなかに生きる住民たちがすべて説明できるとはかぎらないのである(*8)。

空間を理解するには、文化の多様な局面との相互作用のなかで浮かびあがる空間の質をひとつひとつあきらかにせねばならない。空間を調べるとは、そのようにして表象された空間の文化的な意味とそのレベルを、文化の外部から読みとってゆく作業をいう。鬼ごっこの例が語るように、人間には、みずからつくりあげた人工物によって空間を構成するだけではなく、さまざまな自然の事物に意味をたくしながら、文化的に空間を構築する能力がそなわっている。ある民族、ある社会をめぐる空間を記録するには、そうした意味の世界にまでわけいらねばならない。それはどこまでも終点のない旅のようなものである。 1998-01-28 (Wed) 00:04

- エルツ,R. 1985『右手の優越』吉田禎吾訳, 垣内出版

- 太田博太郎他 1967 『民家のみかた調べかた』(文化庁監修)第一法規

- 佐藤浩司 1989 「民族建築学/人類学的建築学(上)(下)」『建築史学』12号 pp.106-132, 13号 pp.93-116

- 佐藤浩司 1996 「民族建築のフィールドワーク」須藤健一編『フィールドワークを歩く 文化系研究者の知識と経験』嵯峨野書院, pp.236-242

- 杉本尚次 1983 『フィールドワークの方法』講談社現代新書

- 杉本尚次 1996 『地理学とフィールドワーク』晃洋書房

- CUNNINGHAM,C.E. 1964 "Order in the Atoni house", Bijdragen tot de Taal-,Land- en Volkenkunde 120, pp.34-68

- HERDT,Gilbert H. 1987 The Sambia: ritual and gender in New Guinea, Rinehart and Winston, New York

リオ | Lio

リオ | Lio

実測図:詳細 以上8枚でやっと完成。ほとんど3日間を費やした。建物は巨大だが実測に3日もかけられるのは例外。

実測図:詳細 以上8枚でやっと完成。ほとんど3日間を費やした。建物は巨大だが実測に3日もかけられるのは例外。