" 始原の小屋 (primitive hut) " の発見

― 民族建築学の射程 ―

primitive : 古典ラテン語の primus 「最初の」に由来。プリミティブは一番はじめの時代に属するもの、また一番上位にランクされるものを意味した中世の用例 primitif 、あるいは primative にはじまる。後者はまた primate 「首席司教」や「霊長類」の語源でもある。のち一九世紀末には転じて、産業革命以前の社会をさす「未開」や「野蛮」の意味で使われるようになった。[Anon., 1933, Diamond, 1974]

始原の小屋という主題

「始原の小屋」*1 という主題のもとに私がここで述べようとおもうのは、建築史に登場する「未開」概念の変遷について蘊蓄を傾けることではない。ましてや、民家を通して今はもう失われた風物や、そこに営まれる人々の生活を記憶にとどめる努力を考慮に入れての話でないことは、はじめにことわっておかねばならない。

地球上に生命体が形成されてから30億年以上が経過したとかんがえられており、最初に生まれたバクテリア状の有機体と現在の人類とのあいだには、たんに形態だけを比べてみても、その違いには驚くべきものがある。生物学者に言わせると、それは進化論の確たる証拠であるのか、それとも惑星の衝突や地球圏外の生物による創造の可能性を示唆するものなのか、はたまた神が六日間でつくりあげたもうたのか、たとえ事実はひとつにしても、所詮結論のでぬ話であるらしい。およそ何10億年とか全宇宙とか、あまりに気宇壮大すぎて大方の想像力を超えてしまうから、ごく卑近なたとえで我慢するしかないが、庭先のスミレの花にしろ、部屋の片隅のゴキブリにしろ、生物というのはいとも当然のように、複雑きわまりない形態の再生産をおこなっている。ところが人間の作りだす形というのは、これに比べるとはなはだ心もとないもので、竪穴住居から千年を経て、どこかの地方独特の民家形式に変化してきたというのならまだしも、10数年まえにはプレハブの量産住宅などをやっていたのが、今ではネオ・バロック調だのコロニアル風だのと、絵に描いたような住宅が流行なのだそうである。そもそもこれを人類の進歩の証と見るべきか、欠陥と呼ぶべきか、形態の変化がそのなかにある人間の生活や機能の変化を意味するのでないとしたら、それは形態に本質が宿っていないからではなくて、反対に形態の果たす役割についてもかんがえておかねばならないだろう。

物理学者たちは、可能なかぎり少ない法則で自然の振舞を説明しつくそうと、困難な命題に立ち向かってきた。原始的な建築、未開人の家屋について知ろうとする、建築家の好奇心も物理学者のこの情熱に似て、現実の建築は幸か不幸かあまりに雑多な表象を獲得してしまったが、これらの建築の背後には、なにか目に見えない糸に繰られた、共通の原則なり原理なりが支配しているに違いないと、心中ひそかに期待する。この支配権を覆いかくす神秘のベールを剥ぎとりさえするならば、ミューズの女神は建築家のまえに微笑み、欲しいままの造形を生みだす創造の秘訣を、彼は手中におさめるのだ。「始原の小屋」が建築家の関心をとらえるのは、およそこの世に形を得たどのような建築にも遍在するはずの、建築の原型などという存在がありうるとすれば、それはまちがいなく歴史上の建築が生みだされた瞬間に、かならずや開示されているはずのものだからである。

私のこれからの議論はこの建築の原型についての覚え書きである。

人類は野獣のように

人類は野獣のように原始状態で森や洞窟や茂みの中に生まれ、野山の食物を食べて一生を送っていた。そのうち、ある所で密生した樹林が嵐や風で揺り動かされ、枝と枝とが互いに擦れ合って火を発した。(中略)火の発見によってはじめて人々の間に往来が生まれ、会合や集住が生まれ、そして大勢の人が他の動物と異なって前屈みでなく直立して歩きまわり壮大な宇宙星辰を見るような特典を自然から与えられて、一つ場所に集まり、また手や肱をはたらかせてかれらの欲するものを易々と取扱うようになった時、この集団の中である者は木の葉で屋根を葺きはじめ、ある者は丘の麓に洞窟を掘りはじめ、ある者は燕の巣とその造り方をまねて自分たちのはいるところを泥と小枝で造りはじめた。それから他の者の小屋掛けを見あるいは自分の考えで新しいものを加えて、日々改良された形式の家を造り上げた。(中略)最初は二股の支柱を立て、その間に枝を配置し、泥で壁を塗った。ある者は泥塊を天日で乾かして壁を築き、それを木材で繋ぎ、雨と暑さを防ぐために芦や木の葉で覆った。この屋根は冬の雨期に大雨を支えることができなかったので、泥を塗って傾斜をつくり、屋根に勾配をつけて雨の水を流下させた。家はその起源において上に記されたような状態でつくられたが、今日でも他の国々ではその通りの状態で家が建てられていることをわれわれは知ることができる。(ウィトルーウィウス『建築書』紀元前33~22?)[森田 1969: 67-69]

未開は本来

これまで人類学者がかんじてきた、「未開」社会から「原始」の面影を払拭しようという使命感にもかかわらず、現実の社会のほうは一様な歴史プロセスを、不可逆につきすすんでいるかにみえる。

「未開」は本来、われわれの住む集落世界の外にあり、物の怪どもの徘徊する、人知を超えた秩序の支配する世界であったものを、文化進化主義の迷妄はこの空間的な差異概念のうえに、あっさり時間上の先後関係を投影してしまった。ヨーロッパで大航海時代のもたらした地理的認識の拡大にくわえて、考古学の発見が人類の過去を次々とあかるみにだしてゆくにつれ、非ヨーロッパ社会の野蛮な風俗、習慣が、原始人の無知蒙昧の生きた証拠であるかのようにみなされた結果がこの過ちであるから、人類学徒はこの偏見をくつがえし、未開社会にそなわる固有の論理を、文明社会にたいし解明する責務をおびている。人類学のパラダイムでは、まずこうした概念の枠組みを大幅に逸脱することはありえないが、もののはじめに、この前提とするところに若干の留保をつけておこうではないか。

土木、建築の工事を首尾よくやりおおせる建築家の技術と理論を体系にまとめ、後世の範ともなるべき教本のうちで、現在にも伝わり、歴史上最古とされる文献は、紀元前1世紀アウグストゥス帝時代に生きたローマの建築史家、ウィトルーウィウスの手になる10巻の建築書といわれる。ことに第2巻は、自然界で利用される建築材料の種類と特質について、技術上の注意点を列挙しているが、その前置きのなかで、自然界に対処する人間の叡知の源泉はそもそも家屋の発明にもとむべきであることを、考証しつつ論じている。

ウィトルーウィウスの述べるところでは、森や洞窟ですごす、さながら野獣のごとき生活のなかから、いかにして人類がシュムメトリア *2 のような正確無比の建築理論を発達せしめてきたか、その契機は自然の摂理から、はからずも火を発見したことであった。火の発見を通して、人類は言葉を使った意志の疎通にもめざめ、人々の交流を生みだし、やがてそれは家造りや、他の技術や学問を形づくる礎となったのである。しかし肝心なのはむしろその後の部分で、ローマ帝国の周縁に棲息する、異民族の種々様々な家屋の形式をとりあげ、たとえば森林の豊富なコルキス族のもとでは校倉造りの塔屋根をつくるのに、かたや木材に乏しいプリュギア人のもとでは土盛りした穴居に住まう。これを見れば、なるほど古代の建築の発明の模様は、正しく自然の要求にすなおにしたがう結果であったらしく、草木をもちいた小屋の形式からはじまり、しだいに煉瓦や石や瓦をしかるべき規則に配して輝かしい大建築を産みだすまでに、人類は発展を積み重ねたことになる。

未開社会の人々が依然として原始時代を生きているならば、と仮定してみると、そうした周縁民族の家屋というものは、人類の、というのはこのばあいローマ人の、進歩と繁栄のうごかぬ証拠をあたえるはずである。未開社会のなかに歴史上の起源となる時代を想定しがちなのは、どうやら文化進化主義の専売特許ときまったわけではないようだ。したがってまた、ギリシア、ローマの昔から、「建築の起源」におもいを馳せることも、人間活動の普遍的な性格なのではあるまいか、そうみなすのが以下の問題への出発点となるのである。

本能以外の導きを経ない初源の状態

人間を他からの幇助がない、つまり必要に対する自然な本能以外の導きを経ない初源の状態にあると考えてみよう。人間には休息の場所が必要である。静寂とした渓流のふちに草地を眼にすることになる。その萌えでたばかりの緑色は眼を堪能させる。そのしとやかな薄肌が人を招き寄せる。人はここに到り、この綾模様の絨毯の上にやさしく身を投げ、ひたすら安らかに戯れることを夢見る。何に不自由することもなく、何を欲することもない。しかし、まもなくして肌を焼く太陽の熱気を感じ、人は身を隠す場所を探さざるをえなくなる。(中略)そこで彼は巧智をもって自然の不注意と怠慢を補わんとの決意に身を固める。人間は、自分を土の中に身を隠すことなく身を覆い包む住居をつくらんとするのだ。森から切ってきた何本かの枝を自分の企図にあわせた材料となす。その中でもっとも丈夫な4本を選び、それらを垂直に立て方形状に配する。その上に別の四本を横に通す。さらに、その上に枝を傾けて立て、二辺を一点で交わらせる。この種の屋根は、太陽も雨も遮るよう木の葉を密にして覆うことになる。かくして、そこに居住する人間が登場する。(ロージエ『建築試論』1755)[ロージエ 1986: 34-35]

建築誕生の瞬間を見まもる

ウィトルーウィウスの建築書は、数種の写本が修道院の文庫のあいだにうずもれて残り、ルネサンスの古典復興を期に、1414年に発見されて、古典主義の建築をささえる設計理論の源泉となった。アルベルティ、セルリオ、ヴィニョーラ、パラディオといった、名だたるルネサンスの建築家は、みなウィトルーウィウスを典拠としながら、彼らのオーダー論 *3 を展開している。そればかりか、ウィトルーウィウス研究はいちやく活況を呈して、各国語で註釈書があらわされた。この時代に翻訳出版されたウィトルーウィウスの建築書のうち銘記すべきなのは、ルーブル宮東面ファサードの設計委員のひとりでもあったクロード・ペローによるフランス語訳(1673)で、とりわけ巷間に流布し、ペローの翻訳を通じて、オーダーは18世紀にはいっても、パリの王立建築アカデミーにおける主導理念でありつづけた。こうした学問的雰囲気のもとで、ロージエの『建築試論』(1753)は書かれる。

マルク・アントワーヌ・ロージエは、1713年に南フランスで生まれ、イエズス会の司祭として18世紀のパリを舞台に活躍した。1753年に『建築試論』の初版が出版されたときには、ロージエは百科全書派の一翼をになっていたとも言われるが、いずれにせよ建築については門外漢の域にとどまる。ところがその『建築試論』は、当時のフランスの論壇で着目され、たちまち英語とドイツ語にも翻訳されて、ヨーロッパ中の建築界を賛否両論の渦に巻きこむ結果になった。ロージエの論旨はじつに明快なもので、建築美の本質は、建築の起源にまでたちかえれば、おのずからあきらかになるのであるから、「始原の小屋」に即して検証さえするならば、曖昧になってしまった古典建築の威信を、ふたたび取り戻すことはできよう。はたせるかな、『建築試論』の扉絵には「田野の小屋」と題する絵が掲げられていて、「始原の小屋」の喚起するイメージを大いに鼓舞してくれる。

この絵のなかで、ちりぢりの断片にされた古代神殿の山に腰をおろし、憧憬に満ちた眼差しのひとりの女神が、田野の小屋をあおぎ見る。女神の左手には建築家であることをしめすコンパスとマガリカネをたずさえ、右手はこの「建築の起源」に向けて差しのべられている。女神の傍らにたたずんで、建築誕生の瞬間を見まもるのは、両者を媒介する恋のキューピッドにちがいなく、頭上に燃えさかる炎は人類発展の契機を暗示している。この構図のなかでは、自然のままの葉をしげらせた四本の柱とその上にのる梁、さらにこれらを覆う三角形の屋根組だけが、田野の小屋を構成する全要素である。

この扉絵を見れば、もうロージエの意図は一目瞭然である。田野の小屋を形づくる四本の柱、梁、三角形の屋根組は、まぎれもなく古代神殿の円柱、エンタブレチュア、ペディメントの誕生したばかりの姿にほかならず、その事実をもってすれば、この三要素だけが始原の小屋に由来する、信頼すべき美の基準であることは疑う余地がない。ロージエの理論では、それにたいして壁や扉や窓やアーケードやヴォールトなどといった、たんなる必要性や気紛れから導入された部分は、かえって建築美をそこない、建築に頽廃をもたらす諸悪の根源ですらあった。

ロージエは装飾を否定して、機能的な合理性だけをたよりにしながら、古典建築のもつ純粋な造形を再現できるとかんがえている。そのために、のちの建築史家はロージエをもって、近代的な機能主義を先触れする新古典主義の理論家に位置づける。しかしそうかとおもうと、機能的解釈もオーダーの正統性を縷々論じるための方便でしかなく、きわめて常識的な範囲の古典主義者にとどまるとの見方もあって、ロージエにたいする評価は、現在でも両義的な様相をおびている。ただロージエの提示した、原始的な状態における「始原の小屋」のモデルばかりはずっと一人歩きをして、建築の起源が議論にのぼるときには、かならずといってよいほどその図が取りざたされることになる。

ともかくロージエを境に歴史の歯車は新古典主義へとめぐりはじめ、その潮流のなかで建築の原型は、ローマやギリシア、さらにはエトルリアやエジプトといった廃墟のなかに、考古学的な実証として追い求められるばかりではなく、いっそう遍在的な宇宙や自然のなかに、あたらしいモデルを見いだしてゆく。つまるところ、ロージエの巻き起こした論争や、その理論家としての成功は、それまでの建築家たちの古典主義的努力を少しも脅かすことなく、その回帰すべき古典の矛先だけをそっくり入れかえることに成功したレトリックの力に帰するのである。

精神が啓蒙される

精神が啓蒙されるにつれて、ますます技術が改良された。まもなく、手当り次第に見つけた樹の下で眠ったり、洞穴にひっこもったりすることをやめて、人々は堅くてよく切れる石の斧のようなものを見いだした。それは木を切ったり、土を掘ったり、枝葺き小屋を作ったりするのに役立ったが、人々は次いでその小屋を粘土や泥で塗りかためることを思いついた。これがすなわち家族の設立とその区別とを形成し、そして一種の私有財産を導き入れた最初の革命の時代であって、おそらくその私有財産はすでにいくたの争いや戦いのみなもととなったことであろう。(ルソー『人間不平等起原論』1755)[ルソー 1972: 90]

その起源がもっとも輝かしい

ロージエの自然描写に見られるように、歴史の過程において、その起源がもっとも輝かしい時代であるとかんがえる思想は、全般にプリミティヴィズムの名で一括される。もちろん最初の人間の住む世界が、渓流のせせらぎや草花の絨毯につつまれた楽園であるのは、なにもロージエにかぎらず、宗教界では聖書にも語られた普遍的真実というべきものである。ところが18世紀には、歴史上の黄金時代に人類はもどらねばならない、あるいは自然な状態こそ最善であり、この状態にたいしてつけくわえられたものをすべからく唾棄すべき害悪とみなす、このようなプリミティヴィズムへの心情的傾斜が、ルソーをはじめとする知識人一般を巻きこんで、あらたな思想上の意義を獲得しつつあった[Aldridge, 1973]。

人間の善性が遺伝によるものなら、さまざまな堕落から免れた原始状態というのは、まさしく善なる段階であったことだろう。それならばこの美徳をそこなった要因は、人類の作りだした不完全な教育制度や科学文明のなかにもとめられるに相違ない。あるいは神学者のなかにも、理神論によって、理性や自然のような真理がすべての個人に遍在するとなれば、社会的な制約のない野蛮人のほうが、神や自然にたいする洞察はずっと真正なものにちがいないと、かんがえる者があらわれはじめた。

この時代の代表的な思想家のひとりルソーは、「自然人」なる観念にたよりながら、社会からも文明からも切りはなされ、野蛮で孤立しているけれども、自由と平等と平和を亨受する理想的な人間像を想定している。『建築試論』の出版と相前後して発表された『人間不平等起原論』(1755)のなかでは、人間の自然状態をよりよく判断するために、やはり人類の起源を至福にみちた生活のうちに描きあげることにつとめている。

じっさい建築の起源を追求して、その原型に立ちかえるという思考の背後には、やはり仄かに美化された理想の過去のイメージがかんじられる。『建築試論』はそれをもっとも理解しやすい形でしめしていて、原始時代のかくも麗しい自然界の調和をくずす虞のないように、始原の小屋にないいっさいの附加物は、排除されてしかるべきだと説くわけである。ただしルソーのような筋金入りのプリミティヴィストから言わせると、そもそも住居の発明は、牧歌的な自然状態からそれとは正反対の残酷な社会状態へ、転落をはじめるきっかけをつくった否定すべき事件のはずであるから、ロージエのごときは似非思想家ということにもなろう。『建築試論』がもくろんでいるのは、たしかに自然状態の賛美とは言いがたく、あくまで理想的なオーダーをしめすための規準を自然にもとめたと言うほうが、どう見ても正しいからである。建築の起源は自然の過程の模倣であって、自然状態における始原の小屋が、過去ばかりでなく未来永劫にわたって、完全な建築を実現するためのモデルとなりうること、当然のことながら、それこそが次代の建築家にとってはむしろ肝要な結論だった。

しかしロージエの『建築試論』が発表されてからのち、一八世紀の末にもなると、建築家をめぐる周囲の状況も、およそかわったものになっていた。パリの建築アカデミーの教授に就任したブーレーなどは、自然のままの小屋と建築とのあいだに明確に区別された一線をもうけている。というのはルネサンス以降というもの、ローマの古代遺跡はオーダー論の背後にあって、理論の正否を実証面から補足する、ゆるがしがたい事実として君臨してきたが、考古学による発掘調査がすすみ、そのうえローマとは異なるギリシアの建築オーダーが発見されるにおよんで、とうとう両者の蜜月関係に水がさされてしまった。つまり18世紀の末には、建築家の理論的、哲学的考察の対象であった理想の古代と、考古学的実証にもとづく錯綜せる現実の古代とは、すでに乖離しはじめていたのである。新古典主義の課題は、この理想と現実のあいだの矛盾に、建築を通して解答をあたえることだった。

ブーレーによれば、建築とはけっして自然に胚胎するようなしろものではなく、概念化の産物であり、始原の小屋はそのためのモデルをあたえたにすぎない。だから始原の小屋をもとに建築の原型を産みだした人物は、まさに最初の建築家の名にあたいするわけである。「われわれの組織と最大限のアナロジーをもつもののみが美と称しうるのであり、このアナロジーをもたずに、われわれの存在様式と相容れぬものを美とみなすわけにはいかない」(『建築』)とブーレーは書いている。もし始原の小屋がギリシアやローマの建築のモデルになりえたのなら、われわれにはもっと身近な存在である宇宙やピラミッドなどにも、建築の原型を産みだす可能性は十分にあるはずだし、それができてこそ建築家というものだ。ブーレーは生涯、実施された建築作品をほとんどもたずに、はじめから実現不可能とおもえる計画案を数多く残している。なかでも巨大な球体の壁面に無数の小孔をあけて宇宙空間を表現した「ニュートン記念堂」や、内部に半球型の天蓋をもつピラミッドをかたどった「チュレンヌ元帥のための英霊堂」などといった建築作品が、新古典主義の名称で呼ばれるのは、ブーレーのこうした建築観に深く根ざしてのことである。

ところで一八世紀末のフランスにおこった新古典主義建築のながれは、大革命を経てナポレオンによる新国家の建設に収斂してゆく。装飾をひかえた明快な幾何学や壮大な古典的秩序が、えてして新興国家のなかでは、正統にして揺るぎない地位の象徴として、建築に再現されてしまうのは仕方がないことだろう。時にアナクロで誇大妄想的な新古典主義の造形は、こうしてフランスではエトワールの凱旋門や、アメリカの国会議事堂に結実し、時代がくだるとスターリニズム下のソヴィエトやドイツ第三帝国の建築に受けつがれ、さらにアジアにわたって中国の毛沢東記念堂や日本の国会議事堂の設計理念ともされた。それからまたヨーロッパの伝統とは無縁のはずの、多くの植民地建築のなかで、新古典主義は命脈をたもつことになった。

天地根元造と称する

天地根元造と称するは何時頃より如何にして伝へられたかは不明であるが、兎に角我が上代の建築及至神社建築の根元を暗示するものである。これによれば上古草昧の世には家屋を造るにまだ柱を立てる事を知らず、地盤を方形又は長方形に或深さ掘り穿ち、其の前後に丸太を斜めに交叉して合掌となし其の根元は地中に固く埋め他端は藤葛の様なもので交叉点を搦みつける。これが後の宮殿や神社の千木に発達するのである。次に此の前後に立てられた合掌の上に或間隔を以て横に丸太又は太竹を架する。これが桁である。此の桁の上に竹・を配置し木舞を搦みつけて其の上を藁又は草を以て葺き、以て屋根を造る。棟には藁または草を折りかぶせ横に押木を縛し棟木の上に重く太き木材を縦に置きならべ、以て棟の藁や草が風のために吹き去らるゝを防ぐ。これが後のいわゆる堅魚木である。かくして作られたる小家は、外観屋根が直ちに地上に置かれた様であるが内部は或深さに掘られてゐるから割合に広く使用されるのである。吾人が弥生式土器使用時代の遺蹟に往々竪穴式住宅墟を見るのは、かゝる構造の小家であったであらう。(関野貞「日本建築史」1927)[関野 1940: 95-96]

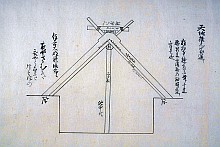

蟇股 祖神棟ヲ上玉フ之図

「二柱の神天の浮橋に立給ひ、八尋の殿を化作といひ、又天の御柱を化竪とある時は・・・・」(イザナギ、イザナミの国生みをさす)大賀範国『初心雛形』嘉永7年(1854)

日本神社建築の発達

明治33年に、日本建築学会では「日本神社建築の発達」[伊東 1901]と題する講演がおこなわれ、講師にたった伊東忠太が神社の祖型であるとしてかかげたのは、「我が国最初の原始的建築として古来工匠間で伝へてゐる天地根元宮造」なる建築構造だった。このとき伊東はいまだ東京帝大建築学科の助教授だったが、これよりのち伊東の紹介した「天地根元宮造」は、たえず日本建築史の第一頁を飾る住居様式として、しだいに建築学者のあいだに浸透してゆく。

伊東はさらに数年後の講演「建築進化の原則より見たる我邦建築の前途」のなかでもこの話題をもちだしていて、日本建築発生の有様は、天地根元宮造が根源で、そこから出雲大社のような形が生まれ、しだいに進化していろいろな形式手法ができたと、建築の発展図式を講釈している[伊東 1909]。また伊東とならんで建築史学の礎をきずいた関野貞も、のちにはこの説をほぼ採用したために、以降の研究者はみなこれにならったのである。

天地根元宮造または略して天地根元造とも言われるが、この原始的な建築構造は、方形の竪穴のうえに切妻屋根を伏せただけの簡単な形式をしている。こうした住居形式が、古代の日本には、あまねくひろまっていたものとかんがえられたわけである。ところがどうしたものか高床である点をのぞけば、この住居には現在の神社(大社造)に見られる様式上の特徴がことごとくそなわっていて、その合理的な部材配列を見ると、千木や堅魚木の祖型がすでに萌芽しているという具合であった。ちょうどギリシア神殿のなかに始原の小屋の面影を看取するのとおなじようなことが、ここでもおこっていたのである。

伊東の言及したごとく、工匠たちのあいだでじっさいに天地根元宮造が伝えられていたことを、明確に物語る史料はけっして豊富ではない。はじめて出典をあげながら、天地根元宮造の普遍的、合理的な性格を指摘し、かえってその系統論にうたがいをはさんだのは塚本靖である。この形状の原始的建築の実例は、世界中いたるところに発見されるのであり、その事実だけをもって「此形が南洋或は蒙古などにあるから、我民族の祖先は南洋若くは蒙古より来つたなどゝ云う大早計の結論を為さぬように致したい」[塚本 1924: 387]と、論文の最後に塚本は書きくわえている。

ともかく伊東や関野が利用したであろう天地根元宮造の史料としては、なお二書の存在があきらかになっているにすぎない。ひとつは元文4年(1739)、江戸幕府大棟梁をつとめた平内家第三代平内政治の門弟であった、深谷平大夫治直の描く『社類建地割』であり、もうひとつは享和4年(1804)辻内伝五郎の奥書をもつ『鳥居之巻』である。

『社類建地割』は

古天地未剖 陰陽不分 渾沌如鷄子 溟涬而含牙・・・・・・

という日本書紀冒頭の天地開闢神話をひきながら、それぞれ天神七代(国常立尊から伊奘諾尊・伊奘冉尊までの七代)と地神五代(天照大神から葺不合尊までの五代)に由来する、二種類の天地根元造の建物を描きわけている。天神にまつわる建物は棟持柱がなく、合掌材だけが切妻屋根を形成して、

天神七代造リ始也 今諸国山中ニアル所之 岩窟アリ

との書きこみがある。原始住居をおもわせる第一の建築にくらべると、地神に由来する建物のほうはいっそう細部が洗練されていて、神社の祖型と言ってもよいような形式をそなえている。二間×五間の平面に竪穴を掘り、その上を切妻屋根で覆ったもので、妻壁にそって棟持柱が見えている。棟のうえには堅魚木があり、垂木は千木となって屋根の上方にのびている。この建物の図中には

地神五代宮城殿門初リ之図 チキカツヲキノ初

さらにまた

地神五代柱建初也 御門宮城殿門之初也 コレヨリ社大工初也 天野児屋根尊ナリ 口伝アリ

とある。

一方の『鳥居之巻』は、上述した第二の建築とほぼおなじ構造の断面図を描いたもので、図には

天地根元家造リ

柱弐本棟有小舞千木勝男木覆板乃神明造リ宮是也

住吉大明神御哥に 夜やさむき衣やうすき片そぎの *4

と記されている。

工匠たちは次々と起源をたぐりよせるがごとく、

天神七代造リ始、チキカツヲキノ初、地神五代柱建初、宮城殿門之初、社大工初・・・・・・

と書く。これらの大工書は江戸時代中葉のものであるけれども、扠首構造の岩窟から棟持柱をもつ天地根元造へ、それからさらに高床の神社へと発展する図式のいかに必然であるかが、日本書紀の時間系列に即しながら、しごくさりげなく語られている。この点にかんして、江戸時代の工匠たちと、伊東や関野ら明治以降の建築学者とのあいだに、大きな隔たりのあるはずもなく、天地根元宮造が日本における始原の小屋となりながら、そののち実証的なデータとの齟齬のために、破綻をきたしはじめるのも、やむをえない帰結であったこととおもわれる。

大正時代を経る頃になると、関東地方を中心に竪穴住居の発掘例が増して、さすがに天地根元宮造を期待させるような住居址の見られないことがあきらかになる。天地根元宮造であれば、住居址の形は矩形をして、切妻屋根をささえるために中央軸には棟持柱をもつはずであるが、じっさいに発掘されるたいていの住居址は、隅丸方形の求心的な平面をもち、竪穴の周壁よりやや内側に四本の主柱をそなえていた。それは切妻屋根よりも寄棟風の外観を期待させる。そしてついにこのような平面にいっそうふさわしい住居の形式は、中国地方で古くから砂鉄製錬に使われた高殿の建築構造であることを、建築史学者の関野克はしめしたのである。高殿にもとづいて、関野の計画した古代住居の復原案は、天地根元宮造の常識をまったくくつがえし、円錐形の屋根本体のうえに、裃のような煙出しをのせた形だった[関野 1938]。

関野克の案が登呂遺跡に採用されて、あたらしく日本の始原の小屋を確立してゆくさまは、まさに日本国の運命をなぞらえるようで興味をひく。登呂遺跡の発見は昭和18年のことで、おりしも静岡県に軍需工場が計画され、その敷地の埋め立て用に、用土を採取しようとした水田の下から、弥生時代の集落と水田の痕跡が発見された。ときすでに戦争も逼塞しかけていた頃であったので、遺跡は簡単な調査のあと、疲弊にまかせて放置されるがままになっていた。それを終戦後の昭和21年になって、再調査が必要だという話になり、当時東大建築学科の教授だった関野克に白羽の矢がたったのである。それでも関野案にもとづいて竪穴住居址が竣工したのは、ようやく昭和26年のことだった。

戦後の初等教育が、国の基礎にしようとめざしたものは、神話や説話に多くをあおぐ支配者階級のイデオロギーではなく、農耕社会で自然に見られる共同体の秩序のほうであった。だから古代王朝の遺産でもなく、中央の政権からもはなれた、ごくふつうの農村集落遺跡がたまたま復原されて、たとえ登呂遺跡である必然性は乏しかったにしても、それが一躍脚光をあびたことは、言ってみればごく自然ななりゆきだった。それは皇国史観から実証主義にもとづく歴史観への転換を記念する事件として、当然のようにむかえられた。

それでは天地根元宮造はどうなったかと言うと、はやくも昭和29年には、一部の中学生用教科書のあいだで、登呂の復原住居が写真をそえて紹介されはじめている。これを境に小学生や中学生の教材のなかからは、天地根元宮造はしだいに影をひそめて、それにかわって現在にいたるまで、日本的生活の源郷としての確固たる地位を、登呂遺跡が果たしつづけているわけである。

地神五代宮城殿門初リ之図

深谷平大夫治直『社類建地割』より

天地根元家造リ

辻内伝五郎伝『鳥居之巻』より

天地根元造の家

これから、あたらしく米をつくるか、それとも、いままでどおり、貝や、けものをとるくらしかたをつづけていくか、そうだんをしているのです(昭和27年(1952)文部省検定小学校3年生社会科の教科書『わたくしたちのくらし』教育出版より)

登呂型の竪穴住居

村ができて、人々が、そこに、長くすむようになると、みんなでたすけあいながら、村をよくし、いっそう、ゆたかな、たのしいくらしを、つくりあげるようになりました(昭和29年(1954)文部省検定小学校3年生社会科の教科書『小学校しゃかい』学校図書より)

超自然の存在

超自然の存在は善よりもむしろ悪にたいして効力をもっている。ことに豊饒をつかさどる2人の偉大な精霊についてはそうである。ボリムつまり赤い精霊は人間の繁殖に、ゲルは豚の繁殖に主としてかかわり、豚祭りは彼らのためにおこなわれるのである。(中略)(約15年ごとに催される豚祭りにさいして)クランの規模にかかわらず、6人から12人の男が選ばれて赤い精霊の家を建設する。ほかの者たちはそれをボリム自身の仕業とみなすわけだが、じっさいには男たちがそれをおこなうということを知っているし、女たちのなかにも、何人かの名前をあげることさえできる者がいる。男たちは、ゲルの家の傍らにもうけられた「禁忌の家」の敷地で、秘密裏に作業をすすめる。夜闇にまぎれて、あらかじめ準備された家を組み立てるときには、儀式場の入口を見張りがかため、作業を誰にも見られないように護っている。(中略)槍や太鼓を手にした男たちの盛大な行列が、何回も何回も赤い精霊の家の周囲をまわる。儀礼のリーダーは、祖先の兄弟と戦った恥辱を表明しながら、クランの敵にむかって叫んでいる。精霊の家を建設した者たちが家のうえによじのぼって、女から手渡された豚肉を食べる。リーダーは彼自身の高壇にのぼり、前日供犠された「聖なる豚」の厚い肉切れを貪るように食べる。リーダーが何か話しおえると、群衆にむかって肉片がばらまかれる。リーダーのいる高壇から、精霊の家の屋根上から、それに各ロングハウスの屋根からも、豚が空に舞う。群衆はそれを必死で捕まえようと、笑いさざめき、ぶつかりあう。(中略)赤い精霊の家の中央に立つ柱は「起源の柱」と呼ばれ、これまたあきらかな豊饒のシンボルである。それは前回の豚祭りに使われたものと同じ柱であると言われ、この柱が地面に立てられたときに、精霊の家はようやく完成する。柱の頂には、陰門をあらわす菱形の木が取りつけられ、豚祭りの儀礼がおわり、数週間から数カ月してこの家が取り壊されるまでのあいだ、そのままにしておかれる。それから「陰門」は家の屋根からどこかへ隠されて、女たちはそれについて口を閉ざす。(レイ『クマ族:ニューギニア高地の自由と服従』1959)[Reay 1959: 139-158]

楽園のアダムの家

『楽園のアダムの家について:建築史における始原の小屋の概念』(1972)[Rykwert, 1972]という本のなかで、ジョゼフ・リクワートの注目しているのは、「始原の小屋」の概念が事物の再生と結びついて、古今東西にあらわれる例の多く見られることであった。

18世紀のヨーロッパを風靡した起源への回帰現象は、型にはまり膠着した思考パターンに、風穴をあけることを意図していた。人類の築きあげた諸制度は再検討をせまられ、現実の状況に適した、あたらしい制度の有効性がためされてゆく。そのときに「始原の小屋」は、回帰すべき起源の表象として建築史の世界に登場してきたのである。

しかしながら「始原の小屋」の意味を正しく理解しようとおもうなら、「始原の小屋」のあらわれる、さらにひろい文化史的な条件を視野におさめておく必要がある。なぜなら新年祭や即位式のような再生の儀式のなかで、あるいはイニシエーションや結婚式といった通過儀礼にさいして、古代のイメージを残したままの小屋はたびたび再現され、儀礼に不可欠の装置をあたえてきたからである。

たとえば紀元前三千年紀のエジプトでは、ジェセル王のピラミッドを舞台にした王の即位式のなかで、古代の建築を模した葦の小屋が建設されている。やがてこの即位式の次第は、毎年の新年祭に演じられるようにもなるが、あたらしく生まれかわる王のおこなう秩序の更新が、万物の生命力の回復をはかる新年祭と、いつのまにか結びつく事例はほかにも多い。ふるくは古代のメソポタミアでも、新年祭はとりわけ重要な年中行事のひとつで、やはり祭の過程を見れば王権更新を象徴する儀式がともなっていた。バビロニアの創世神話エヌマ・エリシュが朗誦され、王権が神により授けられたことを、毎年繰りかえし確認するのである。このときにバビロニアの建設者にして天地創造の英雄神であるマルドクと、配偶女神の聖なる結婚の場となるのは、葦で飾られた小屋のなかであった。

葦や草をもちいた小屋の建設が、宗教的な儀式の重要な局面を支配することは、古代のギリシアにも多くの前例がある。デルフォイでは八年ごとに催される祝祭にさいして、神殿の脱穀場に木の小屋が建設された。この祝祭のハイライトちかく、松明をもつ若者たちの行進が小屋に近づくと、なかに置かれた卓を引きたおし、小屋に火をはなつ。デルフォイの祝祭はアポロの神託に起原をもつと言われるが、この儀式を神話のなかのアポロの竜退治と贖罪をテーマとした、若者たちのイニシエーションと解釈する者はふるくからいる。祝祭にあたって草小屋を建設する風習は、ローマ時代にも影響をとどめている。ネプチューン祭に建てられる草屋のなかは、さながら市民たちの宴会の場と化して、酔払った男女が、望むかぎりの寿命の年数だけ酒杯をかたむけようと、小屋のなかにみちあふれていた。

現在もおこなわれる祝祭のなかには、ユダヤの秋祭りのように、住民の団結や穀物の豊穣を祈願するために、古代の住居が建てられる例も見うけられる。このときにあらわれる小屋は、石造建築やテントの生活がはじまる以前の祖先の遊牧生活を記念して、青草をもって建設されている。

これとよく似た例は日本にもあり、現在にも伝えられ、われわれにはなじみぶかい。天皇の即位式にのぞんで建設される大嘗宮は、古式にしたがい、樹皮を残したままの木材と青草がもちいられるならわしであった。また伊勢神宮をはじめ、昔はひろくまもられていた神社の式年造替なども、一定の年限をさだめて建物を更新し、始原の状態への回帰と時間の再生とを果たしている。

ところでこうした物語は、どれもひとつの結論へ向けてわれわれを導くかのようだ。

シュメール神話にあらわれる英雄ギルガメシュは、冥界へ旅立った親友エンキドゥを悲しみ、永遠の生命をもとめて、艱苦にみちた旅を開始する。霊魂をむさぼり食らう怪物の奸計をかわしながら、死者たちの住まう黄泉の国へくだるという神話のモチーフは、世界各地の通過儀礼のなかで、執拗に繰りかえされる。儀礼の手ほどきを受ける者は、小さく粗末な草屋やテントに隔離されて、祖先の英雄のたどった行跡をふたたびなぞり、社会集団の一員となるための厳しい試練に耐えねばならない。こうした通過儀礼の舞台となるのは、多くのばあい儀礼の期間中だけ建設され、起源の記憶をとどめる彼らの「始原の小屋」なのであった。

つまり冥界への旅とそこからの帰還、革命を通した新国家の建設、王の死と復活、起源への遡及を経ることによる再生・・「始原の小屋」が姿をあらわすのは、いつでもこうした通過儀礼のドラマにおいてであり、混沌のなかからあらたな秩序を生みだすダイナミズムの源泉を、「始原の小屋」は提供してきたのではないかとかんがえられるのである。

けれども「始原の小屋」をたんに儀礼や特殊な状況とばかり結びつけ、時間や空間を支配するための装置であるかのごとく見ると、かえって「始原の小屋」のもつ可能性を、大幅に減ずる結果になってしまうだろう。「始原の小屋」やさらに起源の提示する問題は、たんなる儀礼の舞台装置であることを超えて、モノやヒトのあいだに不断の関係づけをおこなうための連結器として、われわれの日常的な営為の背後につねにひそんでいる。言うまでもなく再生とは、このような社会集団内の関係を再確認するための、手続きのことにすぎないのである。

原始的な人間

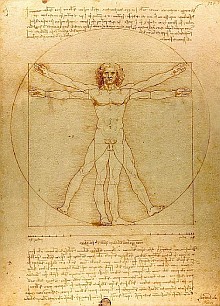

原始的な人間というものはない。あるのは原始的な手段である。考えは不易なもので最初からその全力を示している。(中略)彼は寸法を測ることで秩序をもたらした。測るために彼は自分の歩幅を腕を指を利用した。彼の足や手の持つ秩序を導入することで一定のモデュールをつくり彼の作るものを調整した。そして作られたものは<彼の寸法>に合致し、使いよく、住みよく、彼の<尺度>が与えられる。人間的な尺度になる。彼と調和を保つ。これは重要なことだ。しかし囲いの形や、小舎の形、聖壇の位置や附属物を決定するには、本能的に直角や軸線や正方形や円にたよった。彼が自らつくったのだという印象をそれ以外の形ではつくりようがなかったからだ。軸線とか、円とか正方形などは、幾何学の真髄であり、われわれの目が測る事象であり、認識することである。もしそれでなければ、偶然か、異常か、いい加減かである。幾何学は人間の言葉である。(ル・コルビュジエ『建築をめざして』1924)[ル・コルビュジエ 1967: 66-68]

神話のなかの始祖

神話のなかの始祖が、それにつづく子孫たちの心に民族意識を産みつけながら、正統性や排他性の観念をもたらすのとおなじことを、「始原の小屋」は形態の領域で実現してみせる。そのときに建築の原型は、血統的事実よりもむしろアナロジーの力をかりて、はるかにゆるやかに、集団のあいだに共通の表象をきずきあげる。

したがって、古典主義や新古典主義の建築家たちの目的が、建築の原型をかりた建築論の共有にむけられていたことはまちがいないにしても、国家や民族の問題とはおよそ無縁に、インターナショナルな運動をめざしたはずの近代建築のにない手たちが、やはりしきりに原型や原理にたいするこだわりを見せるのにはおどろかされる。「形態は機能にしたがう」(ルイス・サリヴァン『自伝』1924)とか、「家屋は住むための機械である」(ル・コルビュジエ『建築をめざして』1924)といった、著名な近代建築のスローガンは、有機体や機械とのアナロジーをもちいて、歴史や文化を超越したところに、建築の共通の原理を確立しようと試みている。

20世紀初頭の近代建築運動のなかで、ル・コルビュジエの理論や思想が、世界中の建築家におよぼした影響ははかりしれない。私が興味をおぼえるのは、彼の理解する建築の歴史的発展のことで、それは心性ではなく、あくまでも技術の領域にかぎられている。なぜなら、そうみなすことができれば、歴史や文化にたいする考察をいっさい無視して、ポンペイの家屋にもルクソールの神殿にも、共通に存在するにちがいない比例感覚をあきらかにできるし、そうすれば子供にも老人にも野蛮人にも文明人にもある、つまりは「人間の生物的宿命」に由来するたぐいの美の規準を、近代建築は普遍原理として獲得できるはずだからである。

そうしてみると古典主義とか近代主義とかいう様式概念は、このばあい事態の本質をとらえる言葉として、けっしてふさわしいとはおもわれない。古典主義と近代主義のあいだにはさまれた19世紀のリヴァイヴァリズムは、近代建築にとって、創造力の衰退をまねく不毛な日和見主義にすぎなかった。しかし既存の様式を状況に応じて使いわける折衷主義的な繰りかえしは、リヴァイヴァリズムの特徴であるばかりでなく、古典主義建築のなかにも近代主義建築のなかにも、多くの例証がふくまれている。つまり建築の原型を利用するためには、原型にたいする省察をかならずしも必要としないからであるが、これまでの議論の主題は、もちろん建築の折衷主義の方にはなくて、この原型や、原型を成立させる原理の再現として、建築をかんがえようと試みる立場にある。というのは現代建築の課題は、言語学の概念で言うところの、パロールの次元でなされる折衷主義的活動から呼びおこされたものではないし、かといってラングにかんする考察、すなわち原型自体の是非を議論しようとする地点からも、すでに遠くへだたっている。もしあえてこうしたアナロジーを使って、現在の方向を表現しなければならないとしたら、原型の原型なり、原理の原理なりを獲得するにはどうすればよいかということが(それは単純におなじプロセスで二回微分をするという話にはならないと、私じしんはおもうけれども)、今後の建築をかんがえるさいの命題になってゆくにちがいない。

ひるがえって「始原の小屋」の有効性には、所詮避けることのできない文化的な限界がともなっている。近代建築がめざしたのは、結局この限界を無限大まで拡張し、少なくとも理念のうえでは集団の枠組を解体することだった。世界中にあまねく実現されたその成功は、集団ではなく個人のうえに原型の所在を想定したからである。建築の原型は各個人の内部に埋めこまれている。しかも人類のすべてに遍在するようなしかたで。だからちょうどル・コルビュジエの言うように、「偉大な建築は人間性の源流にあること、そして人間の本能と直接的な関連にあること」[ル・コルビュジエ 1967: 68]が、近代的な建築制作においては、不可欠の存立基盤なのである。そして、そのような前提が真に成立したときに、はじめて近代建築は集団の総意の象徴として、社会的な存在たりうることができる。たとえ、「人間性の源流」などは文化的な経験に左右されるまやかしにすぎぬことを、現象学があきらかにしてゆくにしても、人類にとってあたらしい関係を構築する可能性は、折衷主義や歴史主義などではなく、近代主義の建築を通してであると信じたル・コルビュジエの夢想を、いちがいに否定することはできない。

なんらの資本も持たず

なんらの資本も持たず、ただ健康なからだをたよりとし、遠くの原野へ、まだ人の手の入らない草と雑木のはえている土地へ、自分たちの運命を開くために開墾という労作をしにいく人たちは、将来りっぱな自分の耕地にしようと夢見ているその土地にたどりついて、どんな家を建てて、まず自分たちの寝起きし休息する場所としなければならないか。(中略)資本がないからそれらを全然自給で造らなければならない。その土地から得られる材料で、できるだけ早く、飾りもそっけもなく、むき出しに、自然が生きている人間が家なしでいることを許さないから、しかたなしにその工作を始めなければならないのである。(中略)空想でなくそれを実際やらなければならないことはずいぶんみじめである。しかし彼らこそ大きな野の上に孤立して極度の単純生活を堂々と営んでいるんだと思うと、またたまらなくうらやましく感じられてくる。彼らこそはっきりと祖先から何も与えられない裸のままで自分たちの生活を築きにかかり、防備の工作をその家に漸次に盛っていきつつあるんだといっていいのだ。(今和次郎『日本の民家』1922)[今 1971: 140-141]

個人ではなく集団の問題

われわれのあつかってきたのは、基本的に個人ではなく集団の問題である。この立場は、ルソーが「人間を通じて社会を、社会を通じて人間を研究しなければならない」(『エミール』)と書く地点から、即ち社会と個人を対立した存在ととらえる知的伝統の枠内から、一歩も踏みだしてはいないであろう。しかしそのような事実を認めたうえでもなお、およそ人間の文化的事象をめぐってなされてきた諸々の議論は、行動生物学の次のような見解を受けいれてしまえば、しごく単純な局面のまわりに集約される。

まったく個人のうえで展開される事件を集団が共有するために必要不可欠なのは、獲得された情報をいかにして他の個体に伝達するかという問題である。一般に生物情報の多くは遺伝子を介して子孫に伝えられていて、この種の情報のうちには、個体の活動を誕生後に規制する本能のような情報もふくまれている。ところが人間のように高度に発達した脳をもつ生物では、先天的な本能とならんで後天的な学習が、個体の維持のために重要な役割を果たしている。行動生物学者のドーキンス[ドーキンス 1980]は、このようにして脳のおこなう情報伝達が、ある因子により媒介されるものと想定して、この因子を遺伝子 gene にちなんでミーム meme と名づけている。こうかんがえれば、個体間に情報を橋わたしするために、人間はただ遺伝子とミームのふたつを相手にすればよいことになる。このときに遺伝子を介した生物情報の伝達をおこなう情報処理装置がゲノムと呼ばれているのにたいして、ミームは脳の管理する非遺伝的な情報処理を請負っている。あるいはまた次のように言うこともできる。人間の考察によらずに、自然の領域で成しとげられる情報伝達は遺伝子に帰してしまえるのにたいして、ミームの方はいつでも人間の人為的な考察の対象になりうる。

さてそうすると、われわれの問題にしてきた文化とは、脳のつくりだす、行動的な手段をもちいた情報伝達の様式と定義できる。すなわち、われわれのあつかう伝統なり知識なりというのは、情報伝達の結果というよりも、むしろ情報伝達を可能ならしめるための手段という側面が非常に大きいのである。ドーキンスに言わせると、「生物は遺伝子が自らのコピーを多く残すために作り出した生存機械である」そうだが、それならば、文化などはミームがより多く残されるための戦略にすぎまい。そう言ったからとて、ことさら目的論や因果論をもちこもうという話ではなくて、伝えられることも残されることもないものを、誰も文化としては評価できないという、これは単純きわまりない経験則の命じるところなのである。そのために遺伝子もミームも、ともに自分じしんを残そうとする、自己保存的な因子であるとみなさざるをえない。

ところでミームが遺伝子にも影響をおよぼすかどうかは、行動生物学者にとって重大な課題ではあっても、とりあえず文化にかんするわれわれの興味の対象外にあるとしよう。しかし、すくなくとも脳は遺伝子情報によって生みだされ、その脳がミームをつくりだすわけだから、ミームの方はあきらかに遺伝子に依存している。そのために、現実にはミームの自己保存的な性向が、つねに遺伝子の自己保存をたすけるとはかぎらない点が問題となる。つまり「滅びゆく文化」という表現は、伝達機構をもたない自己破壊的なミームのことを言うのではもちろんなくて、自己保存しようとするミームが、そうしたミームをになうような個体の再生産を、困難にいたらしめるという状況をさしている。われわれの思考のおよぶかぎり、種の絶滅とはすべての終了のことであっても、文化の絶滅は文化以外のものの終了を意味するわけではない。いわばミームは利他的に、「生きるべきか死ぬべきか」という困難な命題を、生まれながらに背負わされていることになる。

以上の問題が私の関心をひくのは、建築デザインという行為が本当に文化の問題であるのなら、伝達ないし伝承されるメカニズムをもつものだけが文化たりうる、というスタートラインを、もういちど確認しておく必要があるとかんじるからである。そして無意識の領域でしかなしえなかった形態の伝承を、意識下でおこないうる手段をあたえること、それがウィトルーウィウスからル・コルビュジエまで、建築の原型のはたしてきた役割をふりかえりながら、将来に差しだすことのできる唯一の可能性のように私にはおもわれる。

これまでわれわれの学問は、情報の圧縮とその文字への還元で成りたってきたわけだから、もし情報伝達の正確さという見地からすれば、われわれの使用する文字は完全な記号であることがのぞましい。この目的のためには詩的なイメージなどは夾雑物にすぎないのである。しかしながら形態を伝えるということにかんする人間の能力は、遺伝子のような的確な自己複製能力の持ち主をまえにすると、はなはだ脆弱であることを認めねばならない。なんらメタファーにたよることなく、形態の情報圧縮を達成する手段を、人類はいまだに獲得していないからである。われわれは人混みのなかでも知人の顔を瞬時に見わける能力をもつが、今のところコンピューターは同一人物の表情の変化を識別し、泣き顔と笑い顔のあいだに永続的な関係を結んでくれることすらできない。

つまり二種類の建物をまえにして、たとえその形態上の相違や類似が、直感的にはいかにあきらかであっても、それを科学的に説明することが困難であるとかんずるような局面に、われわれはいたる。それは表象としてのAという建築とBという建築が、「おなじ系統に属する」とか「影響関係にある」とかいうことを、遺伝子のばあいのように、客観的には保証する手だてがないということである。もし建築があくまで詩的言語の範囲にとどまろうとし、建築形態と意味の伝達がはじめから両立しえないものであれば、建築という実在を文化とみなして、将来とも建築の歴史を考慮してゆくことに、いったいどれほどの意味があるのだろうか。

人間が自分の家を建てること

たとえば、扉や、窓や、地下室や、屋根裏が、人間の本性にたいしていかなる根拠をもつかをかんがえ、ことによると、一時的な必要では間にあわないことがはっきりするまで、いかなる建造物といえども建設してはならないのだとしたら、私がしたよりもはるかに慎重に家を建てるべきであったのかもしれない。人間が自分の家を建てることのなかには、鳥がその巣をつくるのとおなじような適合性が見られる。人々が自分の家を自分の手で建設し、質素に、誠実に、自分と家族のために糊口を凌いでゆくならば、鳥たちがみなそうした時に歌うように、詩情があまねく人々の心に湧きおこることを誰が知りえようか。それなのに、私たちはまるでむく鳥やかっこうのように、他の鳥がつくった巣に卵を産み、騒々しく調子はずれなさえずりは、旅人の心を慰めることもできはしない。建設の喜びを私たちは永久に大工のもとに手放してしまうのであろうか?」(H.D.ソロー『ウォルデン、あるいは森の生活』1854)[Thoreau, 1976: 26]

認識上の問題を解決する

以上に述べた認識上の問題を解決するために、解剖学者は人間の身体各部分に、一万二千語にもおよぶレッテルをはって類別している。そうすればヒトの耳とネコの耳の形態上の相違は、人間の外耳にあたえられた16の解剖学用語のそれぞれについて、その異同をしらべることで確認される。だいたい解剖学者がイルカをサカナから分けて、ヒトとおなじ哺乳類に分類したり、ヒトの目の構造をサカナの目に結びつけ、タコの目とは切り離すという芸当を演じてみせるのは、すべてこうしたレッテル同士の比較にもとづいている。解剖学者の手術台のうえでは、異なる類型に属するふたつの動物個体について、各器官の構造に対応関係があきらかならば、これら二種類の動物はなんらかの原型を共有し、したがっておなじ系統に属するのではないかと、推定することが可能なのである。もし古典的な進化主義者だったら、ここで共通の起源をもつと言うところだろうが。

このような方法により、自然界にはじめて体系的な分類秩序をもたらしたのはカルロス・リンネである。『自然の体系』(1735)のなかで彼が試みたことは、動植物界を<綱>とその下位区分である<目>に分け、すべての生物になんらかの属名と種名をあたえたのち、ふさわしい<目>に配分することだった。かりに植物の世界なら、生殖器官である雄蘂と雌蘂の数にあらわれる単純な類似性が、この分類を成りたたせるための第一の指標となった。ところで、そもそも自然界がこのようにして分類可能だとする、確固たる信念の由来はどこにあるかと言えば、要するに世界は神の創造の産物であるのだから、そこにはかならず意味のある秩序が反映されているはずだという点である。リンネをはじめとする、当時の分類学者の情熱は、自然界を探求して、そのような神の意志を開示することに向けられていた。

こうしたパラダイムのもとでは、科学的であろうとすることで、かえって奇妙なバイアスをしめすことになる。18世紀の生物学は、予定調和する神のデザイン論と、科学的合理主義のはしりである動物機械論のあいだを揺れうごいていた。一方では種のような生物の基本形態は、神によってデザインされたゆえ、一定不変の固定した平衡状態を、永遠に繰りかえすと見るよりなかったわけだし、また一方では生物が次々と再生産されてゆくときに、そのモデルをどうして受けついでゆくかを、現実に即して説明せねばならなかった。そうすると、なかにはシャルル・ボネのように、母胎は生物の完全なミニチュア・モデルである胚種を、体内に入れ子状にもっていて、イヴが創造されたとき以来、人間は誕生のたびごとに、この入れ子をひとつずつ脱ぎすててきたと推測するような哲学者もいた。

神のデザインからダーウィンの自然選択への発展は、平衡から非平衡へと推移する歴史の認識と、おそらく対をなしていて、これによって生物界は閉鎖的なシステムから、一挙に開放系へ変化をとげたものと見られている。かんがえてみれば、生物界における時間的深度というのは、種の多様性の言葉をかえた表現にすぎないのであるから、原型と言うか起源と言うかの差は、ここでは神話と歴史とのあいだに見られるのにもちかい、歴史認識の相違に収斂するだろう。

ダーウィンの遺伝学では、生物の表現形質フェノタイプにたいして、それを背後で規定する遺伝子型ゲノタイプを想定しているが、この概念にしたがうと、いくぶん不確定で変異をともなうフェノタイプにくらべて、その原型であるゲノタイプのふるまいは、遺伝子の組みあわせという、純粋に統計学の問題に還元して理解できる。これなども数学的な解釈を受けいれるゲノタイプだけが、やはり遺伝子の世界においても伝達可能な実体であり、かつまた継承に値するということを、暗黙のうちに認めている証拠である。だからわれわれにとってみれば、現象としての建築が原型を共有していると理解してきたのとまったくおなじ具合に、こうした概念の枠組のなかでは、耳や鼻の形態のしめす無限の変異さえ、ある種の染色体の管理のもとで、有限個のゲノタイプに類型化される可能性をもつわけだ。

もっとも現在の分子生物学は、この点にかんしていっそうダイナミックなとらえ方をしているから、かならずしも生命形態の忠実な設計図が、遺伝子のなかに記録されているとかんがえる必要はない。むしろ遺伝子は、生物発生にかかわる情報が自律的に形成されてゆくように、情報をコントロールするといった見方に傾いている。これを当面する問題にたとえてみよう。ミームは建築形態をそのまま伝えるのではなくて、建築を生産するさいの組織的な人の動きを、情報として管理している。したがって建築の形態それ自体は、人間集団のこうした自己組織的な現象が次々と生みだしつづける、動的な秩序の状態ということになる。なるほどシステムは比較的容易に世界を結ぶから、これは魅力的なかんがえにはちがいないが、そのさいにやはり現実の表象は、われわれの理解を超えたものとして残ってしまう。少なくとも秩序の形式を決定する要因にたいしても、形態認識のモデルにたいしても、それはおもったほど有効な見通しをあたえてはくれないのである。

建築の原型からはじまって、えんえんと迂回を繰りかえしてきたけれども、原型という概念のいかにひろく、またふかく、われわれの思考様式のなかに根をおろしていることか。多様な要素のあいだに関係と秩序をもたらす原型の機能を、クリストファー・アレグザンダーの『パターン・ランゲージ』[Alexander 1977]は、じっさいに建築生産の分野で応用しようともくろんでいて、成否のほどはともかく、その可能性はこれまでの議論の帰着点にもかかわっている。

『パターン・ランゲージ』のなかには、建築や都市をデザインするときにきまって登場するような空間パターンが、253通りに分類してあつめられている。それらのパターンを適当に組みあわせれば、誰でもがほとんど自動的に、のぞむような環境を形成できる仕組なのである。パターン・ランゲージはそのための基本語彙にあたり、それぞれのパターンはパターンの原型となるような写真と、各パターンの歴史的、文化的な背景や実際の利用方法とから構成されている。もちろんパターン・ランゲージの特徴はそればかりではない。各パターンには、かならずより大きなレベルのパターンと、より小さなレベルのパターンとの関係があたえられていて、これを利用する者は、あるパターンを選択したときに、すでにパターンのネットワークのなかに自分じしんが位置づけられていることに気がつく。パターンは相互関係のコンテクストに応じて、はじめて意味をもつ存在として現実世界の一部を形成しはじめるのである。

たとえば136番目のパターンである夫婦の領域を見てみると、より上位のパターンとして家族(75)、小家族の家(76)、夫婦の家(77)、親密度曲線(127)があって、夫婦の寝室はこれらのパターンの一部を補填していることがわかるし、またより下位のパターンとして居間(185)、二面採光(159)、結婚のベッド(187)、東側に寝る(138)、衣装室(189)、浴室(144)、室内空間の形(191)、低い戸口(224)、部屋境の戸棚(198)などのパターンがあたえられていて、それらを選択肢の内部にふくむのである。

居住者はパターンの選択を通して、すくなくとも理論的には、みずから環境の形成に参加する資格を有するわけだし、しかもパターン・ランゲージの生みだす世界は、パターンの組みあわせしだいで、無限の多様性をもつことが保証されている。であるからパターン・ランゲージを、たんなる技術者や購買者のためのパターン・ブックとかんがえるのは大きな誤りで、社会成員全体が建設にたずさわり、建物に使用されたパターンを言語のように共有するための文法書として、この本が編まれていることがわかる。

そもそも建築や都市が社会的な生命をもって、住民たちの共同性をささえる共通の表象になっているならば、わざわざこうした発想の入りこむ余地はないだろう。まさに現代の建築家がデザインという行為にたいしていだく不信感や危機感ゆえに、アレグザンダーの方法は脚光をあびるのである。しかし建築家としてのデザイン行為を居住者のもとに還元しながら、その一方で強烈なデザイン意欲によって全体を統合しようとする彼の思想は、こうした背景のもとではけっして成功をおさめることがない。

もちろん予想されたことであるけれども、共通言語としてのパターンの背後には、ふたたび「事物の本質に深く根をおろした原型(アーキタイプ)」という概念が姿をあらわしている。たしかに「原型」がコミュニケーションを可能にすることは、今まで見てきた通りであろうが、それならば、その枠組の決定権を誰がにぎるのかというときに、アレグザンダーの概念は、18世紀の博物学者がたよったのとおなじ、神のデザインにあまりにも多くを負いすぎている。それゆえパターン・ランゲージは、自由や多様性を保証されているようでいて、じつはきわめて閉鎖的な体系にとどまることになる。今のわれわれに必要なのは、神のデザインのような存在ではなくて、むしろ手段や技術といった、ずっと低い次元で達成可能な社会関係にあるのではなかろうか。

人間の思想や思い出や夢にとって、家屋は統合力の源泉であったと、『空間の詩学』[バシュラール 1969]のなかでバシュラールは語っている。こうした統合の結合原理は、人間存在の最初の世界にたいする夢想であり、家がなければ人間は錯乱した存在になってしまうだろう、というバシュラールの指摘を、私は全然否定しようとはおもわないが、それでも「人間が世界に投げだされるまえにおかれていた揺籃」とやらは、誰かがこしらえたものだということもまた事実である。その誰かにとっては、詩の言葉などではなく、明確な形態言語こそ夢想の対象であるのだということを、私はもう一度最後に確認しておきたい。

建築の原型

建築の原型をもとめようとする試みが、人類に普遍的な情動にささえられた、相互に無関係なもののあいだに、形態を通じた関係を構築するための作業であり、将来におけるいっそう完全な形態言語による、精度の高い情報交換の可能性を保持するものの、いまのところ「原型」に頼るほかないというのが、ここでの暫定的な結論である。よしんば未開(彼ら)の喪失が文化(われわれ)の喪失を意味するのだとしても、言葉を学習するように、形態言語の学習や認識が可能となるのならば、そのときこそわれわれもいさぎよく、人類の排泄しつづける偉大なゴミ溜の片隅に、「始原の小屋」を永遠に放擲できるにちがいない。

- *1 従来、primitive hut の日本語訳として「原始的な小屋」(たとえば鈴木博之[サマーソン 1976])と「始原の小屋」(三宅理一[三宅 1989])の両方が使われている。さすがに「未開の小屋」とする例はなく、ここでは primitive の原義にかえって、「始原の小屋」を採用する。

- *2 シュムメトリアは、全体の美を達成するために必要な、整合性をもった部分の比例関係のこと。人体が肱、足、掌、指などの長さに比例関係をもつように、神殿では柱の太さをもとに幅や、長さや、高さなどの釣合がシュムメトリアにより定められる。

- *3 ギリシア、ローマの建築において、円柱とそのうえにのるエンタブレチュアの構成する形式をオーダーと言う。ルネサンス期には、建物の装飾と比例を決定するさいに、オーダーはしたがうべき建築文法のごとくかんがえられたため、より厳密で整理されたオーダーの解釈をめぐって、建築論が展開された。ウィトルーウィウスの言及したオーダーは、ドリス式、トスカナ式、イオニア式、コリント式の4形式であったが、16世紀中葉、セルリオがこれにさらにコンポジット式を追加して、古典主義建築の規範となる5つのオーダーはそろった。

- *4 法隆寺大工、平政隆の手になる『愚子見記』(1671-86)に、一条兼良の『花林良材』(1429-41頃の作)にある住吉明神の御歌として、「夜ヤ寒キ 衣ヤ薄キ カタソギノ 雪アヒノ間ヨリ 霜ヤオクラン」と紹介されている。同歌の初出は『新古今和歌集』(1855)。また、「夜ヤ寒 衣ヤ薄 形祖木ノ 行合ノ間ヨリ 霜哉降覧」ともある。片そぎは千木の先端を水平または垂直に切ること、また転じて千木そのものをさした。「我が恋は千木の片そぎ難くのみ 行きあはで年の積りぬる哉」(『新古今和歌集』四)

- ALDRIDGE, A.Owen 1973 "Primitivism in the Eighteenth Century", In P.P.WIENER(ed.), Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas. Vol. 3, pp. 598-605

- ALEXANDER, Christopher 1977 A Pattern Language: Towns・Buildings・Construction. New York : Oxford University Press.(C.アレグザンダー『パタン・ランゲージ』平田翰那訳、鹿島出版会、1984)

- Anon. 1933 "Primitive", In The Oxford English Dictionary. Vol.8, pp.1365-1366.

- バシュラール、ガストン(岩村行雄訳) 1969『空間の詩学』 思潮社

- ボナー、J.T.(八杉貞雄訳) 1982『動物は文化をもつか』(岩波現代選書) 岩波書店

- ボウラー、P.J.(鈴木善次ほか訳) 1987『進化思想の歴史』(朝日選書) 朝日新聞社

- ドーキンス、R.(日高敏隆、岸由二、羽田節子訳) 1980『生物=生存機械論:利己主義と利他主義の生物学』 紀伊國屋書店

- DIAMOND, Stanley 1974 In Search of the Primitive. New Brunswick & New Jersey : Transaction Books

- ハーケン、H.(高木隆司訳) 1985『自然の造形と社会の秩序』 東海大学出版会

- 堀口捨己 1948「出雲の大社と古代住居」『古美術』18巻7号, pp.14-25

- 伊東忠太 1901「日本神社建築の発達」『建築雑誌』15巻169号, pp.2-20

- 伊東忠太 1909「建築進化の原則より見たる我邦建築の前途」『建築雑誌』23巻265号, pp.4-36

- 川田順造 1989「なぜ「未開」概念を問題にするか」川田順造編『「未開」概念の再検討Ⅰ』リブロポート, pp.11-33

- 今和次郎 1971「日本の民家」『民家論 今和次郎集 第2巻』 ドメス出版(初版、鈴木書店 1922)

- ロージエ、マルク・アントワーヌ(三宅理一訳) 1986『建築試論』 中央公論美術出版

- ル=コルビュジエ(吉阪隆正訳) 1967『建築をめざして』(SD選書) 鹿島出版会

- 三宅理一 1989『エピキュリアンたちの首都』 學藝書林

- 森田慶一(訳註) 1969『ウィトルーウィウス建築書』(東海大学古典叢書) 東海大学出版会

- REAY, Marie 1959 The Kuma : Freedom and Conformity in the New Guinea Highlands. Victoria : Melbourne University Press

- ルソー、J.J.(本田喜代治・平岡 昇訳) 1972『人間不平等起原論』(岩波文庫) 岩波書店

- RYKWERT, Joseph 1972 On Adam's House in Paradise: The Idea of the Primitive Hut in Architectural History. 2nd edition. London : The MIT Press.

- 関野克 1938「鉄山秘書高殿に就いて(原始時代一建築構造の啓示)」『考古学雑誌』28巻7号, pp.429-446

- 関野克 1947「登呂遺跡と建築史の反省」『建築雑誌』62巻735号, pp.2-5

- 関野貞 1940『日本の建築と芸術』 岩波書店

- 清水博・餌取章男 1986『生命に情報をよむ:バイオホロニクスがえがく新しい情報像』 三田出版会

- サマーソン、J.(鈴木博之訳) 1976『古典主義建築の系譜』 中央公論美術出版

- 鈴木博之 1977『建築の世紀末』 晶文社

- THOREAU, Henry D. 1976 Walden or, Life in the Woods. Olivetti(ソーロー『森の生活・・ウォールデン』神吉三郎訳、岩波文庫, 1979)

- 塚本靖 1924「原始的住宅に就て」『考古学雑誌』14巻7号, pp.379-387

- 養老孟司 1986『形を読む:生物の形態をめぐって』 培風館